社会を変えるイベントレポート

働き方改革 オンライン経営者様交流会

2024年12月11日、弊社では経営者交流会をオンラインで開催しました。多数の経営者様にご参加いただき、働き方の最新トレンドを共有するとともに、ゲストスピーカーによる取り組み事例の発表が行われました。住友生命保険相互会社 執行役常務 香山真様には全90支社へのコンサルティング導入や生産性評価、勤務間インターバル等により総労働時間10.6%削減を達成したWork Performance Innovationのお取り組みについて、株式会社日立産機システム 取締役社長 竹内康浩様にはカルチャートランスフォーメーションプロジェクト「Working Together」について、お話しいただきました。本稿ではその内容をレポートします。

■住友生命「WPIプロジェクト」

住友生命保険相互会社執行役常務 香山真様

◎住友生命「WPIプロジェクト」

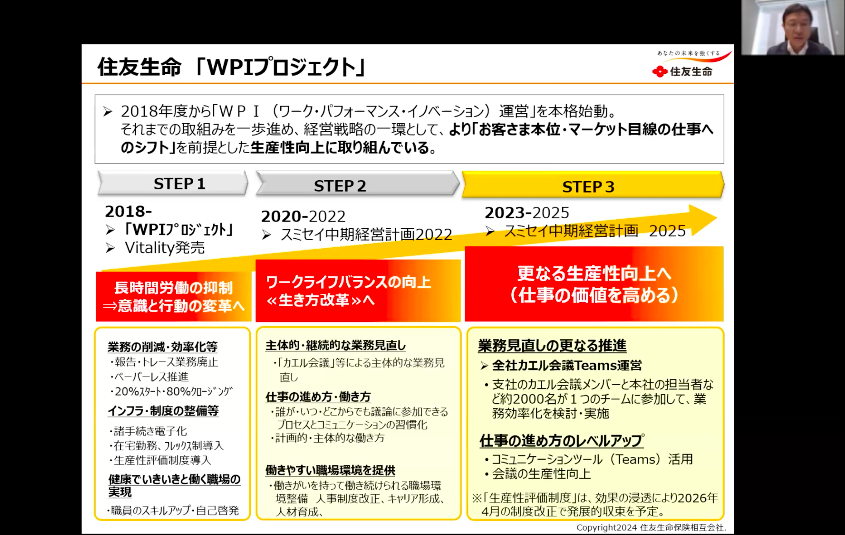

「WPIプロジェクト」は「ワーク・パフォーマンス・イノベーション」の頭文字をとった社内用語であり、生産性向上の取り組みは明確な経営課題であるという認識の下、2018年から約3年ごとのフェーズで進めてきました。

STEP1では業務の削減・効率化の諸運営や諸手続きの電子化などのインフラの整備。更には在宅勤務、フレックス制度、生産性評価制度導入などを実施し、まずは長時間労働の抑制に向けた、意識と行動の変革に取組みました。

STEP2ではワークライフバランスの向上による「生き方改革」を実現するために、ワーク・ライフバランス社のコンサルティングのもと「カエル会議」を試験的に導入。その後、本社部門や全国90支社へ展開し、主体的・継続的な業務見直しや仕事の進め方・働き方の変革に取組みました。これらの取組みの結果、2016年から22年で10%以上の総労働時間の削減につながることができました。

STEP3の現在は、更なる生産性向上を目指して「業務見直しの更なる推進」と「仕事の進め方のレベルアップ」に取り組んでいます。具体的には、本社・支社で働く約2000名が参加するTeamsにて日常的に業務効率化の情報共有や業務見直し提案を実施しており、加えて定期的にオンライン上で対話する機会を設けています。

2024年度の全職員を対象とするアンケートでは、約8割の人が「WPIを実践できている」と回答しており、着実に生産性向上の取組みが進んでいます。また、同アンケートでは「職員同士のコミュニケーションが活性化した」といった質問項目で数値が向上するなどの効果も出ています。

引き続き様々な取り組みを進化させ、1人ひとりのパフォーマンスの最大化・会社全体の生産性向上を目指していきます。

■担当コンサルタントのコメント(株式会社ワーク・ライフバランス 田川拓麿)

住友生命さんの特徴の1点目は、残業時間ではなく総労働時間を指標にしていることです。総労働時間10%削減は、残業時間ではおよそ8割減に相当する大きな変化です。

2点目は専属部署を設置した点です。仕組みと体制を整え、弊社のワーク・ライフバランスコンサルタント養成講座でスキルを装着してもらうなど、経営がしっかりバックアップされました。3点目は、具体策と経営の発信の両方がしっかり出されている点です。カエル会議で現場の具体策を出し、それを全社的に発信するというトップダウンとボトムアップの融合が非常に素晴らしいです。

■カルチャートランスフォーメーション活動“Working Together”のご紹介

株式会社日立産機システム 取締役社長兼CEO 竹内 康浩様

◎Working Togetherスタートの背景

私はアメリカでの生活が長く、2021年に帰国して社長就任したとき、海外と日本のカルチャーの違いを感じ、“Working Together”というカルチャートランスフォーメーション活動を始めました。

日本では同じバックグラウンドを持ったモノカルチャーの傾向が強く、年功序列でなかなか挑戦しない現状があります。しかも非常に多忙で、一生懸命仕事をしているけれども、非効率な業務をあえて改良しないところに課題があります。そもそも自部門のことしか知らないので、どうやって改善したらよいのかわからないのも問題です。しかも、30年にわたってコスト削減の要請が非常に強く、「投資をして回収をしよう」という発想ができないところも残念な状況だと感じていました。

ピーター・ドラッカーの言葉に「企業文化は戦略に勝る(Culture eats strategy for breakfast)」というものがあります。いくら優れた戦略を立てても、行動しないと目標達成には至りません。課題を認識し、1つひとつ落とし込んで分析し、トランスフォーメーションするプランを作って実行していくための企業文化を作りたいと考え、今回の取り組みを始めました。

◎Working Together 4つの構成要素

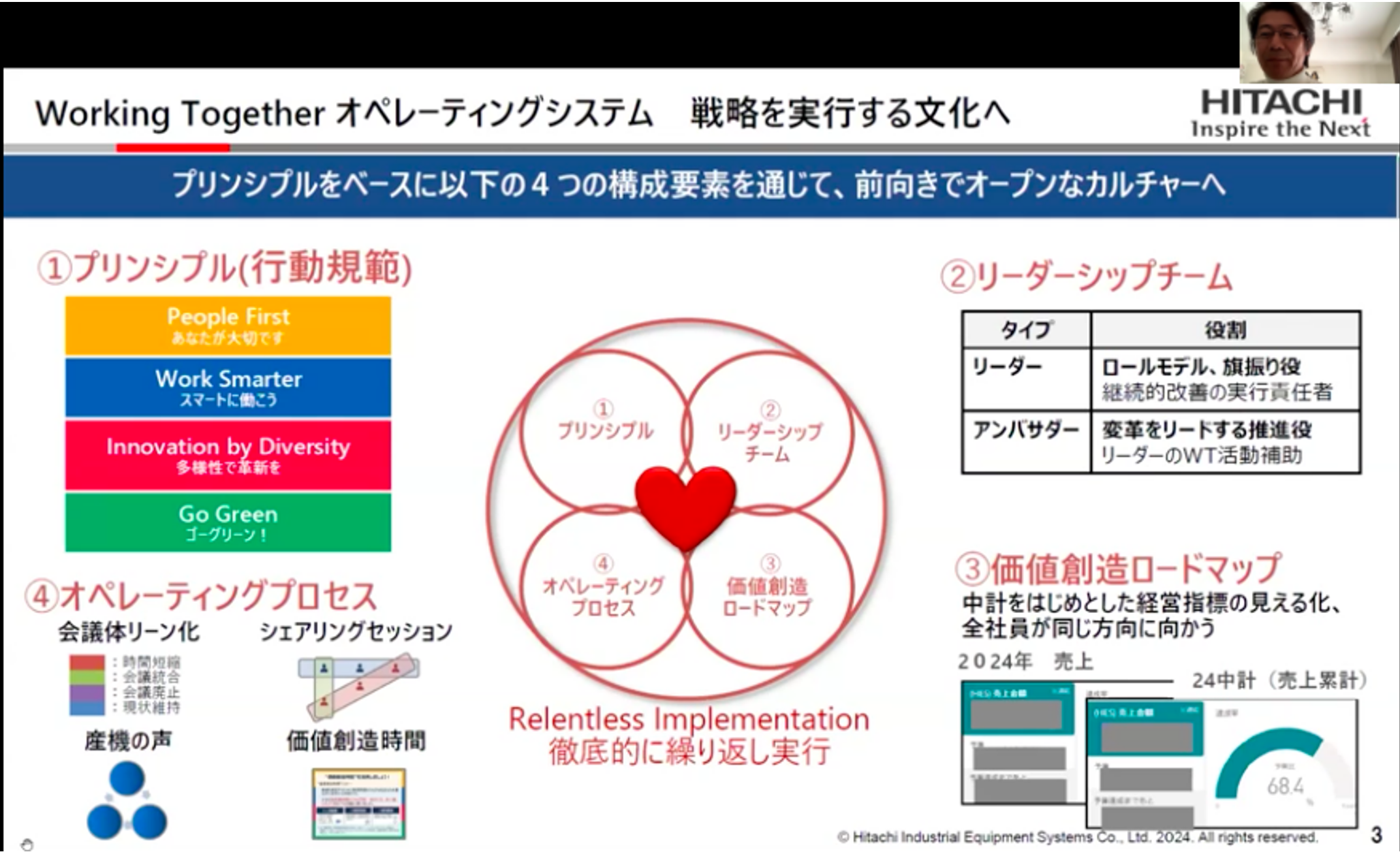

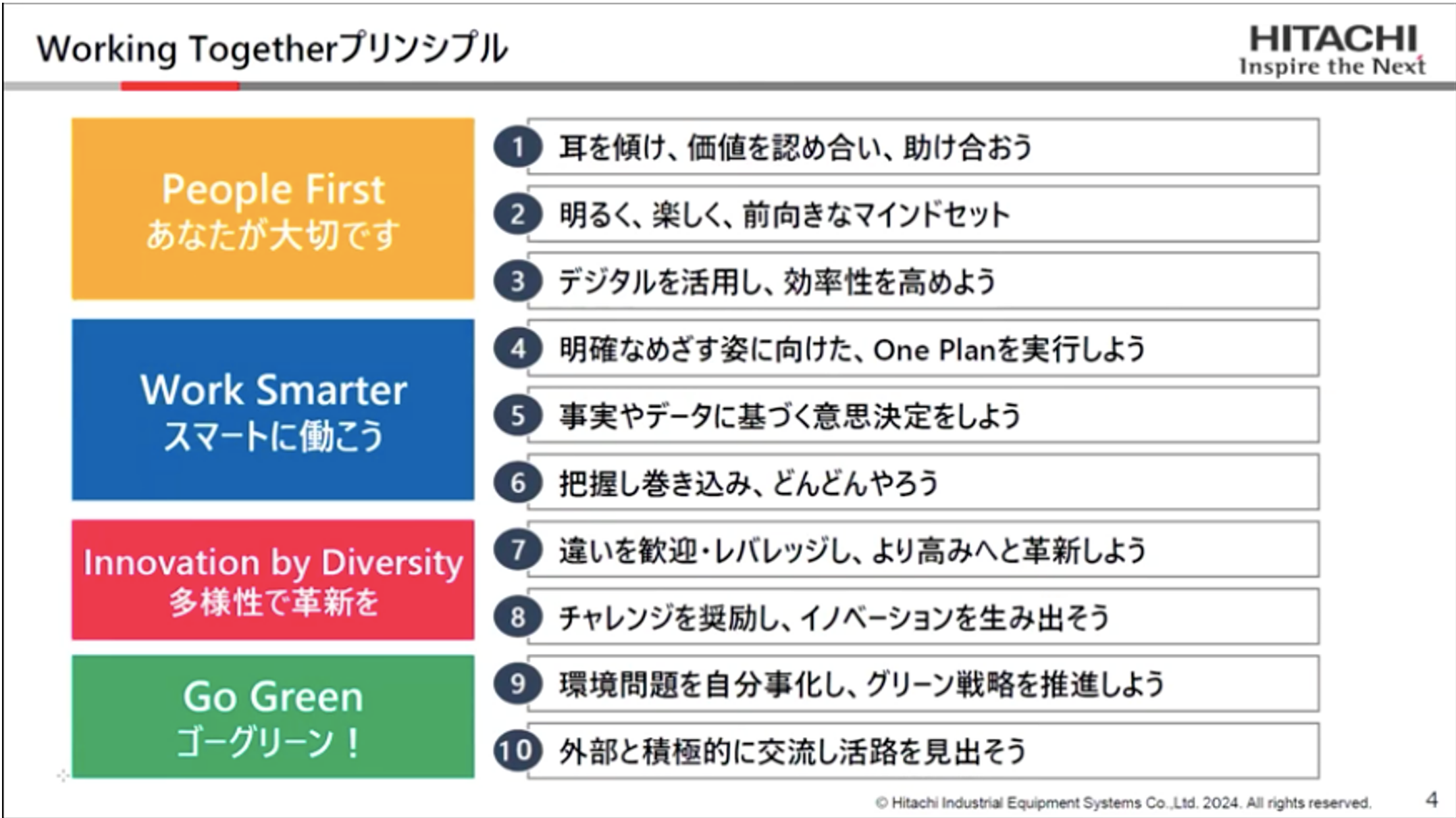

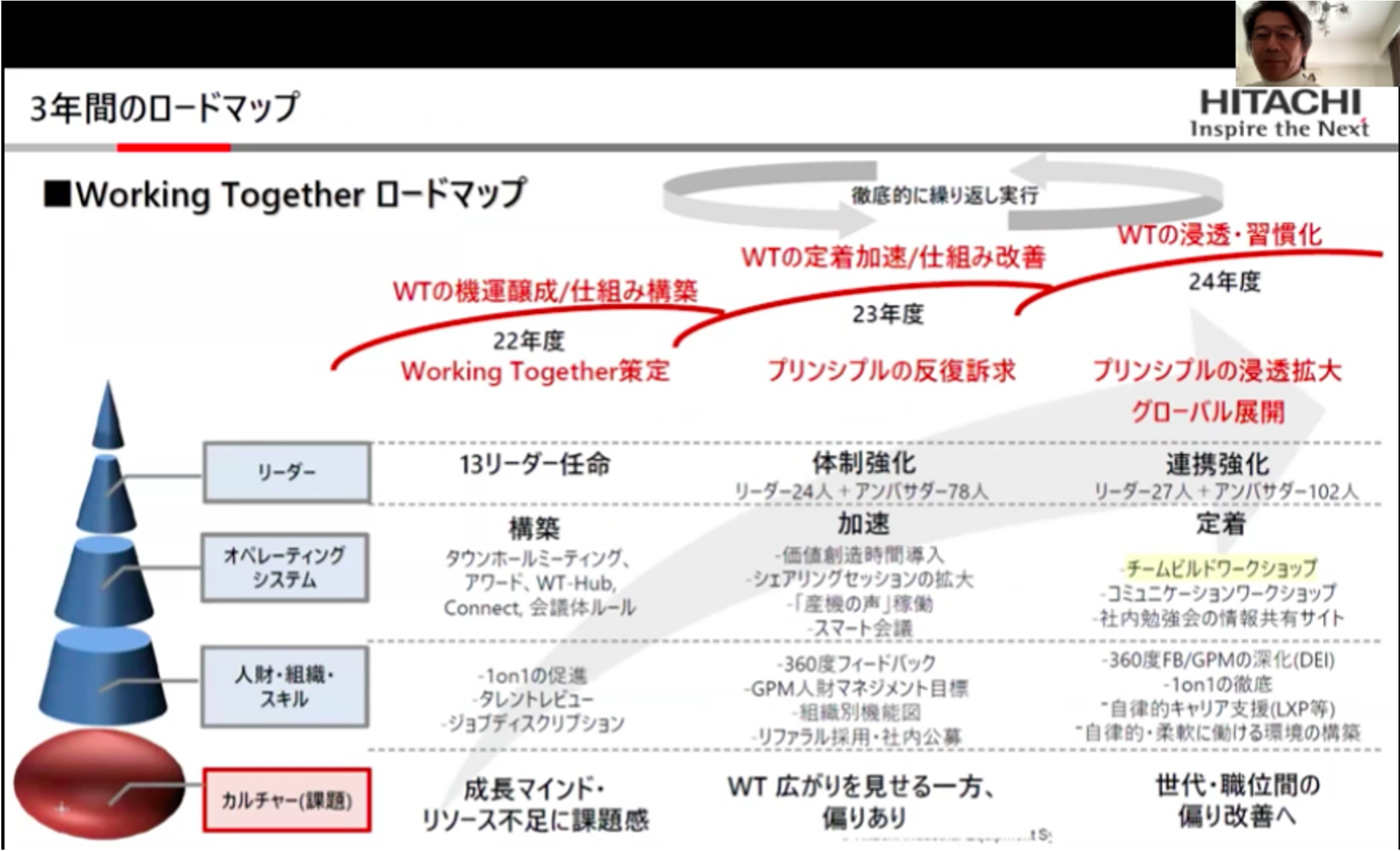

Working Togetherは、フォード社の立て直しをしたアラン・ムラーリーという経営者の手法を参考にしています。①プリンシプル(行動規範)、②リーダーシップチーム、③価値創造ロードマップ、④オペレーティングプロセスという4つの構成要素があり、これを徹底的に繰り返し実行していきます。

①プリンシプルはコアとなるものであり、②リーダーシップチーム作りにおいては、旗振り役のリーダーだけでなくアンバサダーという推進役を募り、一緒になって取り組んでいます。③価値創造ロードマップとは、めざしたい北極星に向かって皆の意識を統一していくものです。そして④オペレーティングプロセスは、これらを達成していくための具体的な施策をさします。

これまで3年間取り組んできましたが、1年目に課題として再認識したのは「成長マインド・リソース不足」です。これを意識しながら2年目に臨み、3年目の現在はワーク・ライフバランス社さんのご協力も得てチームビルディングに取り組み、世代間・職位間の隔たり改善をめざしています。

◎取り組み総括と成果

この手の取り組みは、トップが動かないと何も変わりません。まずはトップから働きかけ、現場の自主性を引き出し、拡大していくことが重要です。私自身、「幹部による積極的な現場への働きかけ・コミュニケーション」を重視しており、この3年のあいだにタウンホールミーティングを67回実施しました。海外でも同じくらいの回数を行っています。

また並行して、27人のリーダーもタウンホールミーティングを開催し、自部門の従業員に対して会社の方向性や「どう変わっていきたいか」を伝えています。なお、前述したようにリーダーシップチームには100人を超えるアンバサダーという推進役が存在しています。アンバサダーは、主体的に社内外の交流を企画・実行するなど、各職場でカルチャーを変える活動を広げる役割を担っています。

◎さまざまな取り組みを実施

日立では1on1を積極的に推進していますが、私たちはタテ・ヨコ・ナナメのグループごとに1on1で議論を行う「シェアリングセッション」を実施しています。

また「産機の声」という仕組みをウェブ上に設け、無記名で社員の声を拾い、管掌の取締役やリーダーが回答するといった取り組みも行っています。難しい要望事項もありますが、良い提案については改善につなげる方向で前向きに回答してほしいとリーダーに伝えて徹底しているところです。

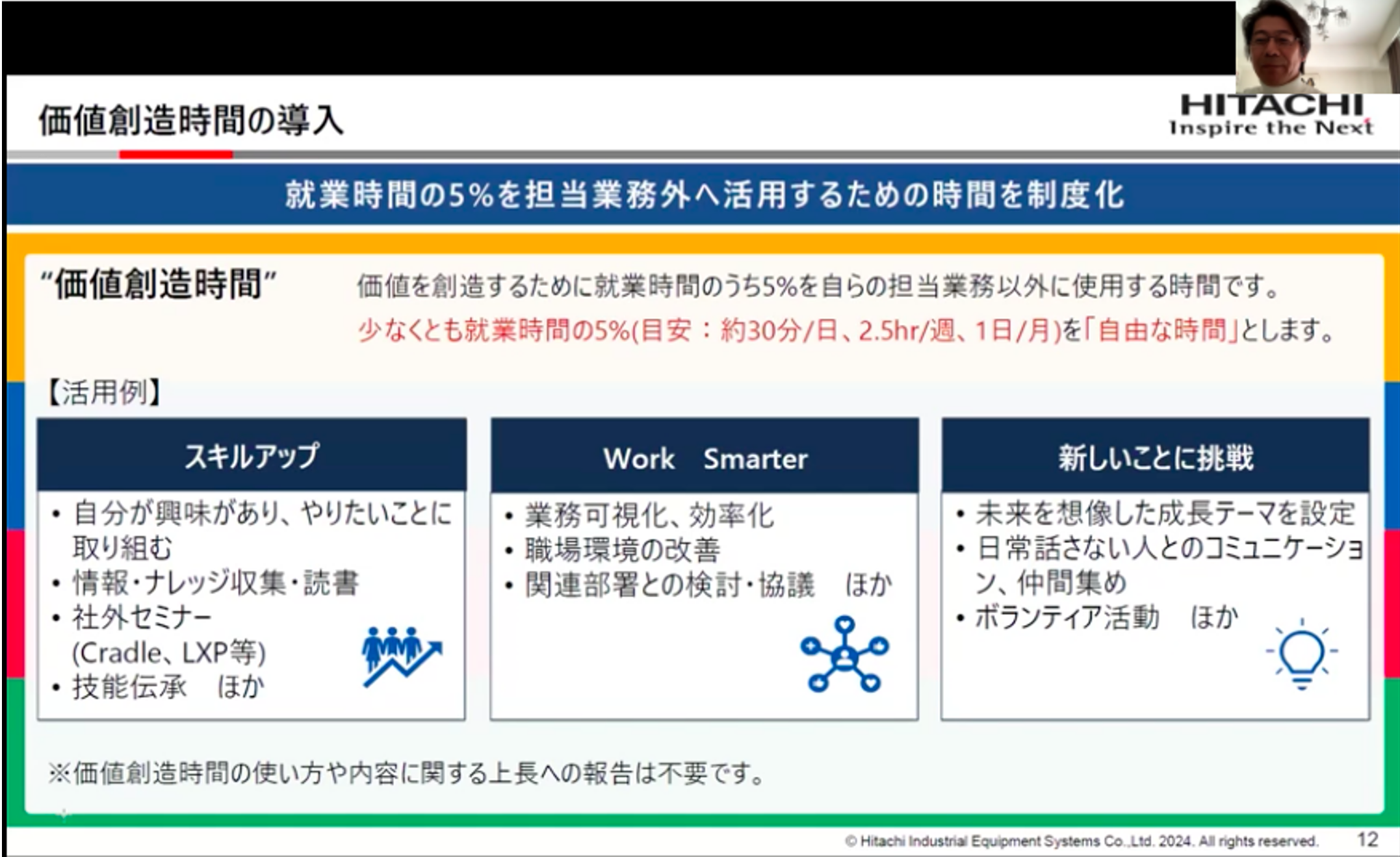

さらに「価値創造時間」という制度も導入しました。これは就業時間の5%を自由に使えるものであり、スキルアップの取り組みや、業務効率化の仕組み作りなどにあてることができます。例えば、毎日30分英語の勉強をする場合も上長の許可を取る必要はありません。自分の業務だけ一生懸命取り組むのはありがたいですが、それでは本人の成長につながりません。「今できていないこと」「これからやりたいこと」に時間を使うことを推奨しています。1日30分でも、週に1回2.5時間、月に1回丸1日を使ってもOKです。

ほかには、コミュニケーション・ストラテジストである㈱グローコムの岡本純子さんのご指導の下、部長職を対象に部下への伝え方を学ぶコミュニケーション・ワークショップを実施しています。

◎チームビルド・ワークショップ

ワーク・ライフバランス社さんの支援をいただき、2024年度はトライアルとしてチームビルド・ワークショップを導入しました。これはカエル会議を行い、心理的な安全性を確保しながらチームビルディングをしていく試みです。カエル会議を導入した理由は、「現在の働き方を確認する」→「問題点を明らかにする」→「解決策を決める」→「解決策を実行する」のサイクルが、私たちが求めていた企業文化作りとハマったことにあります。

1つのチームから出てきたのは「群れているときは主体的に行動できるけど、群れから離れると消極的な羊になってしまう」という課題です。そこで、主体的に行動できた内容や回数をまとめた「群れポイント」まとめ表を作成し、行動を可視化することで意識の改善を促しました。自分たちの課題を把握して改善に取り組むサイクルが確実に定着しています。

また、あるチームでは、経験値が高く、いろいろな質問を受けてくれる「土佐さん」という超人気者がいます。彼は皆から頼られているのですが、とても忙しいので質問しにくい状況がありました。そこで「TOSAの部屋」というチャットルームを作り、オンラインで質問ができ、回答を共有できる仕組みを作りました。

あるいは、体と心のリフレッシュをする目的で、昼休みにウォーキングを行っているチームもあります。歩きながらコミュニケーションを取ることで関係が良くなったとの声が上がっています。

◎その他の取り組み

ワーク・ライフバランス社さんに背中を押していただき、「男性育休100%宣言」「女性の再就職応援宣言」も行っています。

また、「職場環境・働き方の改善」として“さん付け”文化の徹底も行っています。私には「チャーリー」という英語のニックネームがあり、「社長と呼んではダメです。チャーリーと呼んでください」と言っています。そういったことにより、フランクに心理的安全性のもとで会話できる環境作りを心掛けています。

なお、DEIに関してはグローバルで展開するため、CDEIOというポジションを設けて取り組んでいるところです。

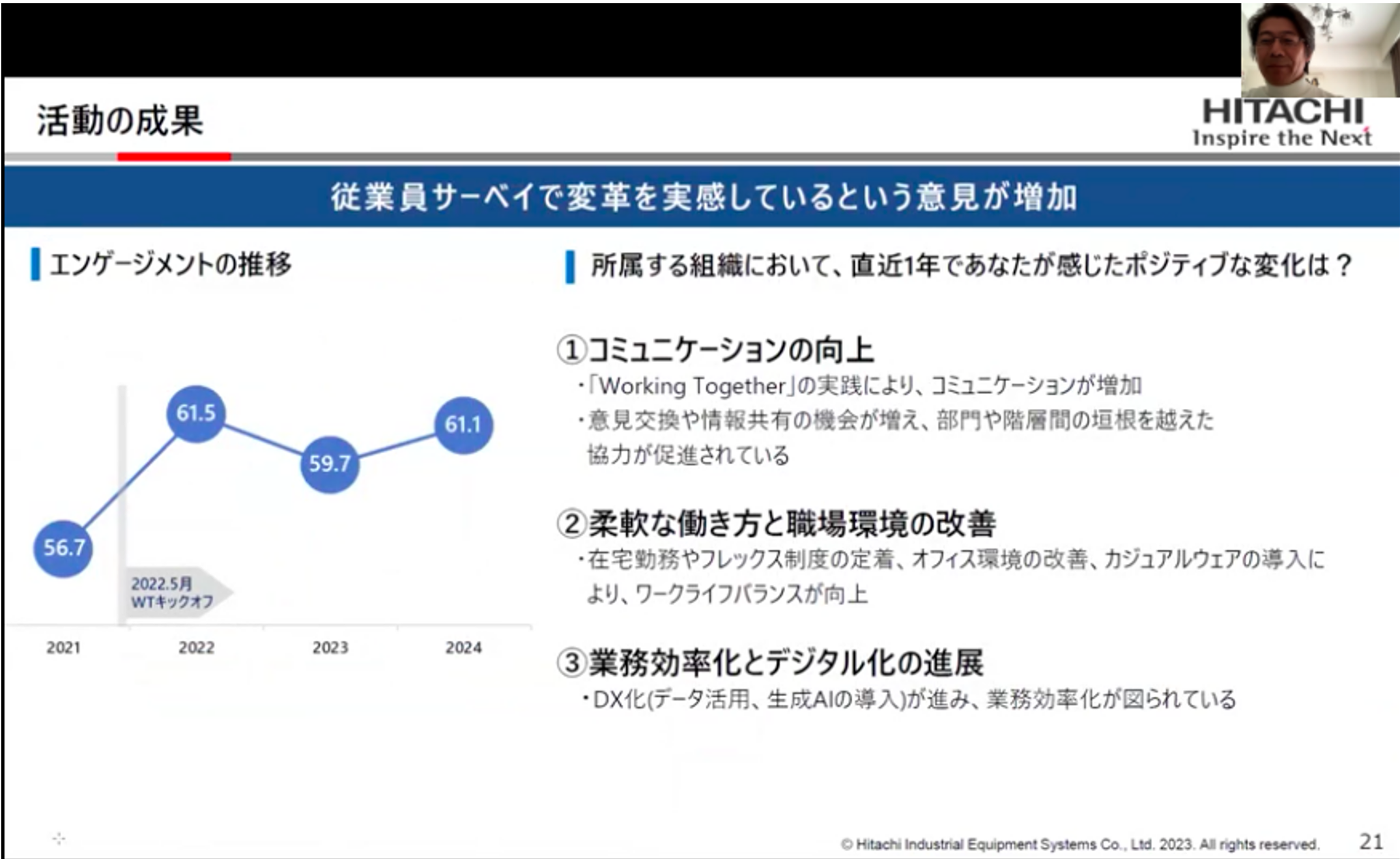

最後になりますが、活動の結果として従業員サーベイなどでは変革の実感が出てきています。活動を継続していく上で難航することもありますが、それでも前を向いて取り組みを継続していきたいと考えています。ありがとうございました。

◎担当コンサルタントのコメント(株式会社ワーク・ライフバランス 松尾羽衣子)

日立産機システムさんは、社長自らが動き、中身のある取り組みをされていました。その中で、私たちにコンサルティングをご依頼いただいたいときに印象的だったのは、役員の方が「ラストワンマイルをもう少し進めたいです」とおっしゃっていたことです。より現場に近いところで、現場の皆さんに動いてもらうところを推し進める目的で私たちのカエル会議を導入されました。

会社全体の取り組みと現場の取り組みの両方がきちんと重なることで、よりカルチャートランスフォーメーションが進む。そういったところに共感いただきながらご一緒してきました。

チームの取り組みも様々ご紹介いただきましたが、皆さんが本当に「変える」という気持ちを持ち、自分たちでできることから1歩1歩進められたところが素晴らしいと思います。この後も皆さんのカルチャーが変わっていくお手伝いができればと思います。ご発表ありがとうございました。

■2024年の働き方改革の潮流とは〜最新の国の動きや企業の取組みをもとに〜

株式会社ワーク・ライフバランス 代表取締役社長 小室淑恵

◎制度改正の動き

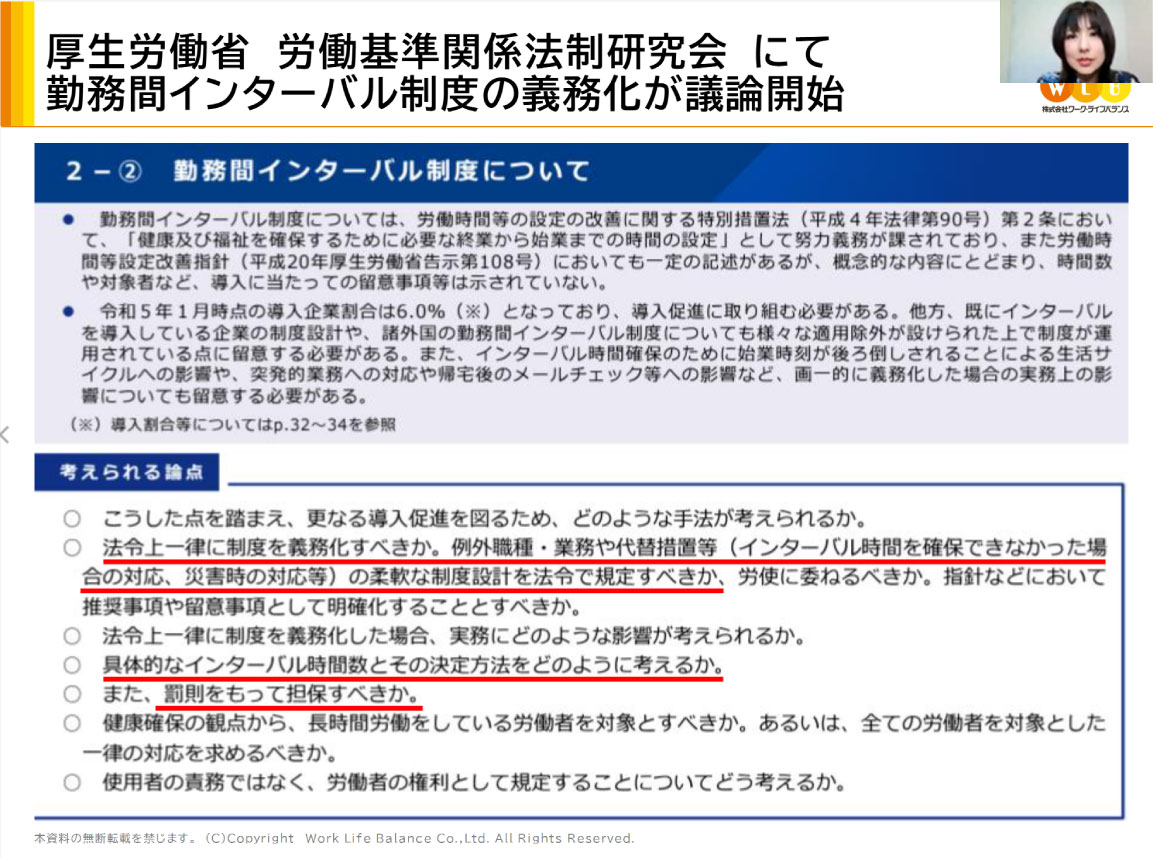

厚労省では現在、平均時間外労働時間の公表義務化が検討されています。具体的には「月間60時間以上の残業者数」「労働災害の発生状況」などが入る見込みです。また、勤務間インターバル制度の義務化も検討が開始されています。中計等でもこの動きに対応していただきたいと思います。

人手不足解消のため、労働時間の上限を緩和しても焼け石に水です。それよりも、再就職女性、介護時短、育児時短、再雇用のシニアといった多様な労働力を活用していくことが大切です。多様な人材で美しいパス回しをし、誰もが休むことが前提の「お互い様職場」を作るためには、勤務間インターバルの義務化とともに、時間外割増率を1.25から他国と同じ1.5にする法改正が必要と考えられます。石破総理の所信表明演説にも「勤務間インターバル」という言葉が明記されています。

◎なぜ勤務間インターバルが必須なのか

勤務間インターバルは、7時間の睡眠を守るため、勤務と勤務の間に11時間をあけないといけない制度です。慶応大学の山本勲教授が700社の上場企業を分析したところ、睡眠が長い企業ほど利益率(ROS)が高く、1年後も2年後も継続し、2年後はより差が開いていたこともわかっています。

アメリカ・カリフォルニア大のウォーカー氏の研究によると、睡眠不足の人は他者支援行動が減少することが明らかとなりました。厚生労働省の白書でも、睡眠時間が不足するごとに、うつ病などの疑いのある人の割合が増えていくことが示されています。勤務間インターバルは「うつ病による生産性低下の防止」「社員同士の他者支援行動の増加」によって業績向上と離職率の低下を実現していきます。

なお、勤務間インターバル導入の最大のハードルは仕事の属人化です。属人化は心理的安全性の低さから起きているため、心理的安全性を向上させるアプローチが非常に重要です。

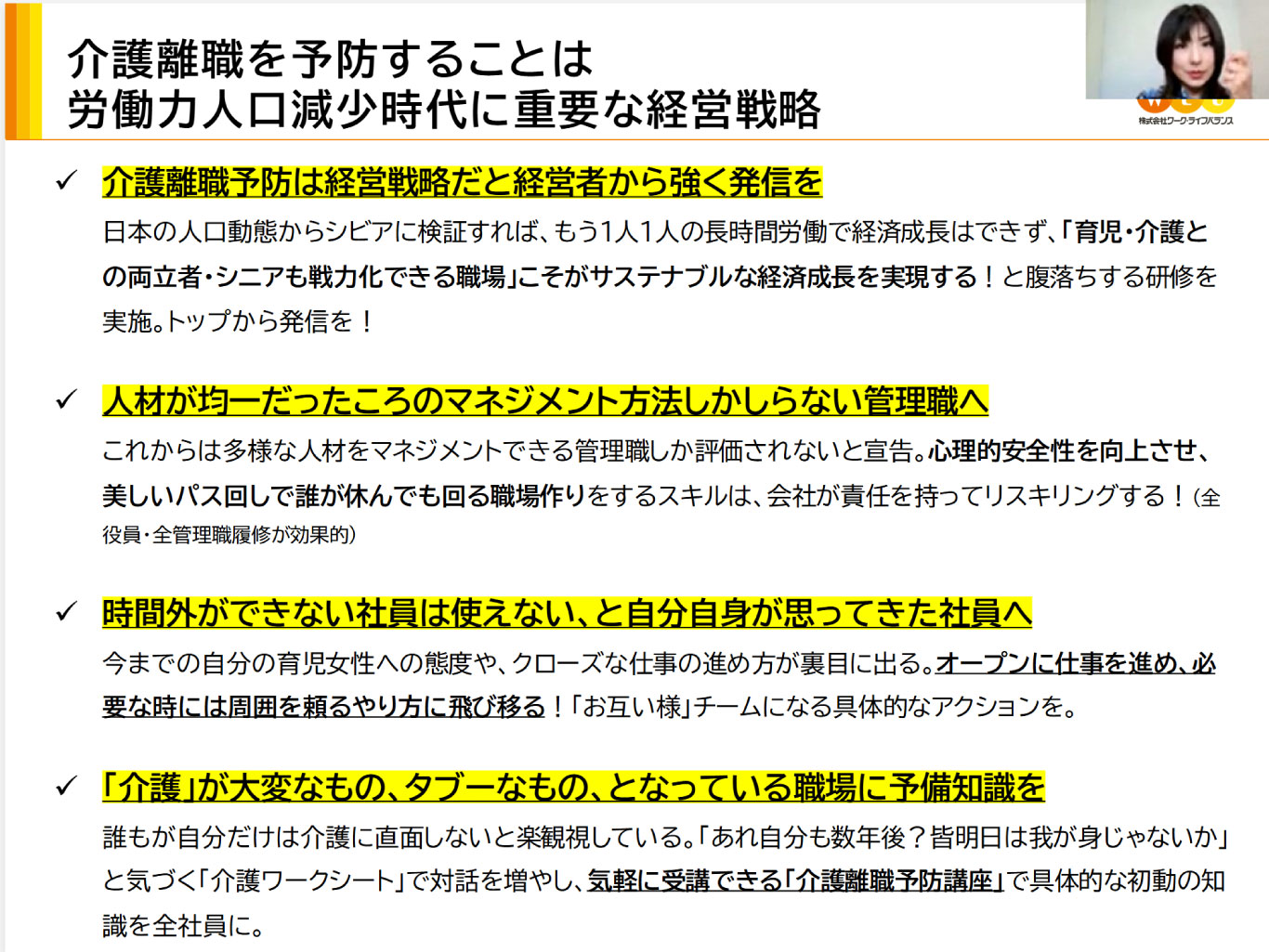

◎介護離職予防研修が来春から義務化

介護休業に関して2025年に法改正が行われ、介護事情が発生した人には、会社側から個別の周知と制度利用の意向確認を行わなくてはなりません。また、40歳前後の社員に介護離職予防研修をすることも義務化されます。

ただ、上司が「仕事を休んで社員本人が介護をする」と誤解することで、「制度を使って親御さんに寄り添ってください」と伝えてしまう危険性があります。介護休業は本人以外のリソースを使って介護ができる体制を整え、仕事に復帰するための休みです。このことを上司、経営者が発信していただければと思います。

また、2024年度は、健康経営の評価項目の中で介護の設問が独立することになりました。健康経営調査票にも「経営層が発信していますか」「従業員に向けてリテラシーの研修をしていますか」「コミュニケーションできる場所を提供していますか」といった設問が入っており、これをクリアすることが重要です。

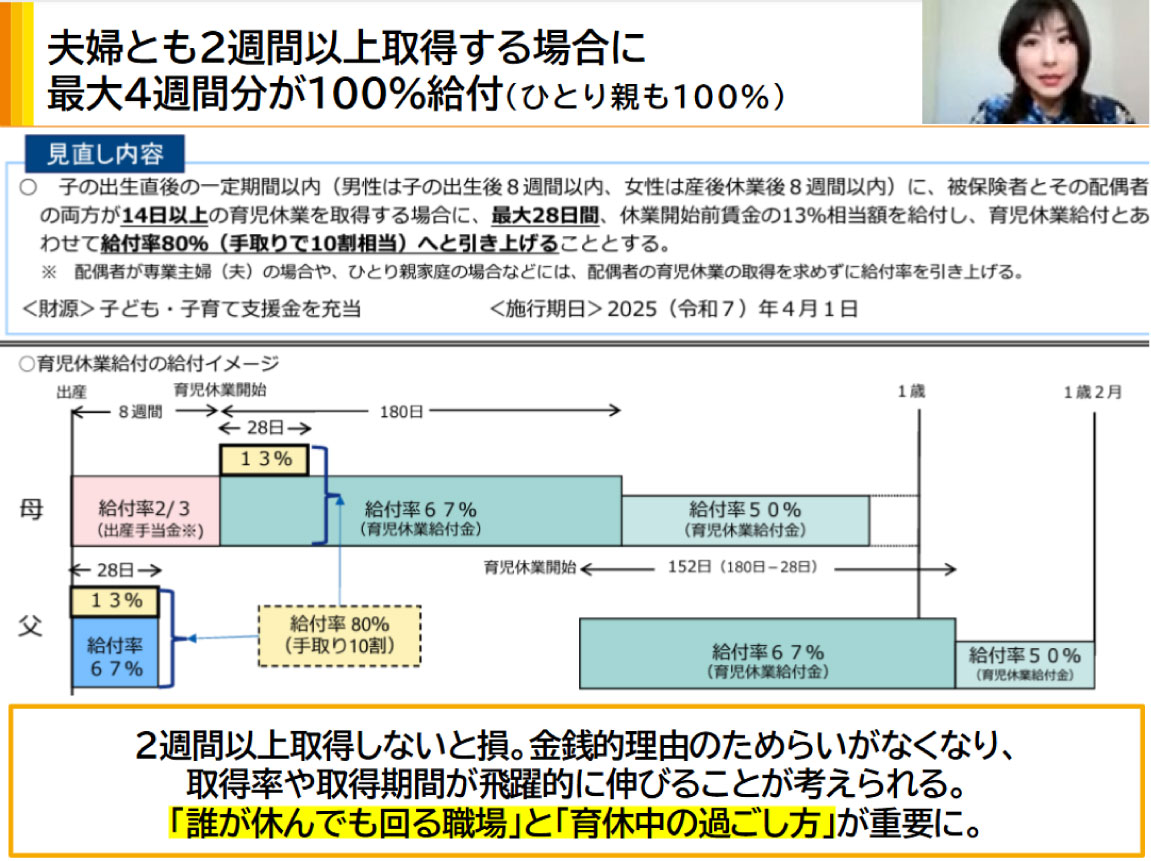

◎男性育休は取得率向上が確実

法改正により、男性育休は手取りが100%に増額されます。条件は夫婦とも2週間以上取得することです。2週間以上取得しないと手取りの8割しかもらえないので、飛躍的に取得率や取得期間が伸びることになります。企業側は誰が休んでも仕事が回る職場を作ることが不可欠です。

18歳から25歳の学生の意識調査では、男子学生の9割が育休取得を希望しており、そのうちの3割は取得したい期間を「半年以上」と回答しています。今の学生たちは長い育休をイメージしています。

現在、男性育休100%宣言をされた企業が200社になりました。皆さんの宣言を政府に何度もお届けしたことによって、2022年の男性育休の周知義務化などの法改正が行われています。

◎人手不足時代に採用・定着のカギとなるもの

今の子どもたちは小学校、中学校からSDGsの授業を受けていて、ダイバーシティの意識が高まっています。そうした方たちが入社して、「全然聞いていたのと違う」と温度差を感じると、離職につながります。

人手不足時代に採用・定着が大変好調な企業は、本質的な働き方改革に腰を据えて取り組んだ企業です。表面的なアピール・制度整備だけではない、本当の働き方を改革していることが見え、ホームページなど公の場所にも具体的な取り組みが掲載されていることが採用応募件数増加につながります。

また、入社または内定した時点でそれが実感できることが内定辞退予防になります。そして、職場に配属された際の上司・同僚の言動・働き方に矛盾がないこと、つまり働き方改革が一部の部署だけではく隅々まで広がっていることが早期離職の防止につながります。

◎本質的な変革を遂げる要となるのは

これから取り組む経営者の方は、まず1期目に4〜8チームで変革にチャレンジし、そのとき役員クラスの皆さんが深く関心を持ち、カエル会議を見に行き、仕事の成果以上に褒めてあげてください。この成果を大きく社内広報をしていけば、2期目には本丸となるチームが手を挙げて入ってきます。そこも変革すれば全社的な飛び移りが始まります。

こうしたことをトータルで実現し、全メニューを提供できるのが株式会社ワーク・ライフバランスです。①役員から現場まで対峙できるコンサルタント、②カスタマイズ研修、③デジタルツール、④勤怠システム、⑤ゲーム型研修、⑥企業内推進者養成講座、⑦サブスク型講座、⑧採用・広報支援コンサルといったものをトータルで提供し、これからも皆様の変革を全力でサポートさせていただきたいと思います。

司会(大塚):ありがとうございます。私たちは2025年5月にも働き方改革シンポジウムを開催する予定です。また来年度もご一緒できればと思います。皆様ありがとうございました。