2025.07.16

社会変革

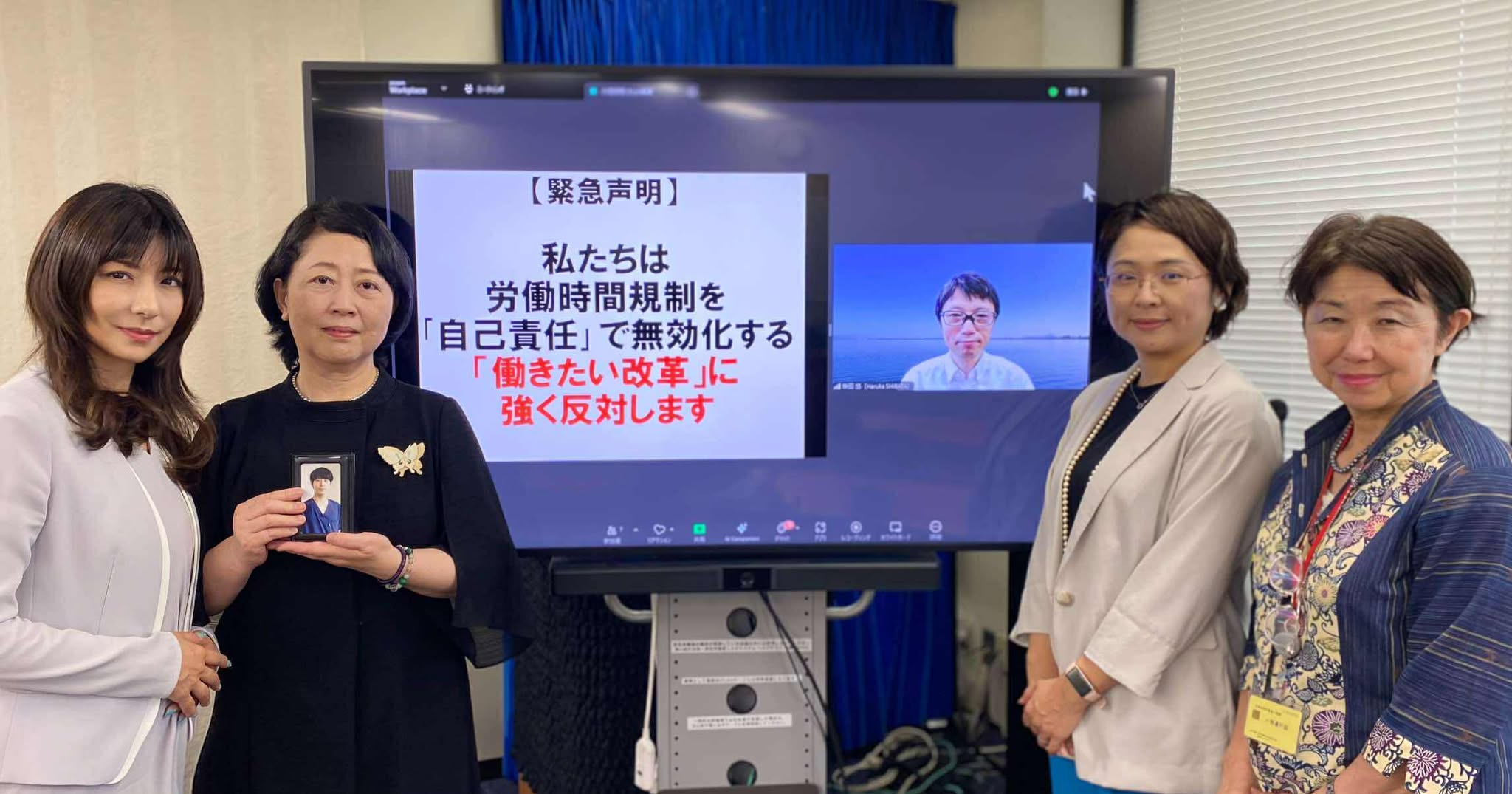

【開催報告】厚生労働省で記者会見を開催し、緊急声明「労働時間規制を『自己責任』で無効化する『働きたい改革』に、強く反対します」を発表しました。(2025年7月16日(水))

【開催報告】厚生労働省で記者会見を開催し、緊急声明「労働時間規制を『自己責任』で無効化する『働きたい改革』に、強く反対します」を発表しました。(2025年7月16日(水))

声明文全文のダウンロードはこちら

【賛同者(50 音順)】

天野妙(みらい子育て全国ネットワーク 代表)/小室淑恵(株式会社ワーク・ライフバランス 代表取締役社⾧)/柴田悠(京都大学教授)/嶋﨑量(弁護士、日本労働弁護団常任幹事)/髙崎順子(在仏ライター)/髙島淳子(医師の過労死家族会 共同代表)/中原のり子(医師の過労死家族会 共同代表)

【賛同者コメント】

■天野妙(みらい子育て全国ネットワーク 代表)

「働きたい改革」と称して、⾧時間労働の規制緩和を進めようとする「働かせたい改革」に強く反対します。労働現場や家庭での声の多くは「これ以上働けない」「家庭との両立が困難」「夫の帰りが遅く毎日ワンオペ育児」という切実な訴えであり、真に必要なのは⾧時間労働を前提としない働き方への転換です。

特に子育てや介護を担う人々にとって、時間の制約は大きく、不本意な残業は生活を圧迫し、健康や家族関係に深刻な影響を及ぼします。「働きたい人の自由」を盾に規制を緩めるのではなく、まずは残業時間の割増賃金率を引き上げ、労使双方にとって安易な⾧時間労働がコスト高となる仕組みを整えるべきです。

また、法定労働時間の週35 時間化や、勤務間インターバル制度の義務化など、過労を防ぐための前提条件が整わない限り、規制緩和は許されません。⾧時間労働の是正こそが、持続可能な経済成⾧と多様な人材活用の鍵なのです。

■小室淑恵(株式会社ワーク・ライフバランス 代表取締役社⾧)

過労死・過労自殺が増加しています。脳・心臓疾患の労災は「運輸業界」が最多です。にもかかわらず「⾧時間働いて稼ぎたいドライバーが多い、上限を外す法改正を」と要求する業界、「人手不足なのでもっと⾧時間働きたい人と個別契約を結んで働ける法改正を」と主張する経済団体があり、

参院選前にそれを受け取った政党が「働きたい人にはもっと⾧時間働けるように」「働きたい改革を」と公約に掲げました。

果たしてこれまでに過労死された方は個別意思確認で、残業を断れるような状況にあったでしょうか。

経済界が知るべきことは「⾧時間労働を是正することこそが、人口減の国が、再び経済成⾧するための道なのだ」という事です。人口減している国では①「現在の労働力の最大確保(つまり夫婦共働き)」と、

②「未来の労働力最大確保(共働き家庭でも子どもが複数持てる環境)」という①②の連立方程式を解かなくてはなりません(夫婦2+子ども2=合計4)。

夫が⾧時間労働で家事育児時間が短い家庭ほど第二子以降が生まれていないエビデンスがあります。

経済団体は⾧時間労働できる男性だけを見つめて、その労働時間を最大化しようとしますが、それによって妻は一手に育児家事を担わされて離職し、貴重な労働力が失われ、未来の労働力である子どもの数は1 人で精いっぱいになり、

合計は(夫1+子ども1=合計2)と現在も未来も労働力が減り計マイナス2になるのです。男性の労働時間が1.2 や1.5 になったところで、マイナス影響がどれほど日本経済にとってダメージか。「働きたい改革」は、「日本の経済成⾧のために人手不足を解消する」つもりが、

「現在も未来も日本経済を衰退させることになる、無責任で浅はかな政策」です。

■柴田悠(京都大学教授)

最新の調査によると、労働者の声として最も多いのは「これ以上⾧い時間は働きたくない」という声です。

そして次に多いのは、「残業代が欲しいのでもっと働きたい」という声です(第6 回「働き方改革に関する実態調査」2024 年度)。そのような多数派の人たちに「より⾧い残業」をさせてしまうことは、「不本意な残業によるエンゲージメント低下」や「残業代目当ての非効率な労働」につながります。

そしていずれの場合も、「時間あたりの労働生産性」を低下させ、経営にはマイナスとなります。

したがって現代の多数派の人々に対しては、「残業を増やす」のではなく、逆に、DX や効率化によって「残業を減らし」、脳をリフレッシュできる睡眠時間を十分に取ってもらい、生産性(よって実質賃金)を高めていくことこそが、必要な経営戦略かつ人材確保策となります。

また、「残業を前提としない職場」にしていくことは、女性や高齢者などの多様な人材を確保しやすくなることにもつながります。さらに、OECD 諸国のデータでも、「男性の平均労働時間」が減ると、「国民健康度」と「一人当たり実質GDP」が上がる傾向が、実証研究で示されています(Int. J. Environ. Res.

Public Health 2019, 16(24): 4914)。

しかし日本ではいまだに、睡眠不足と生産性低下をもたらす「⾧時間労働」が、他の主要先進国よりも多い実態にあります(グラフ参照)。人権的視点はもちろんのこと、経営的・経済的視点からも、日本の⾧時間労働を減らしていく方向へと、政治が「正しく」進んでいくことを強く望みます。

■嶋﨑 量(弁護士、日本労働弁護団常任幹事)

日本の労働時間を規制する労働法は緩すぎます。

その影響もあり、⾧時間労働に由来するメンタル不調による休職は公務民間問わず多くの職場に広がり、脳心臓疾患が典型である過労死や自死も減少していません。

働き方改革の動きの中で⾧時間労働是正や家庭責任と両立する働き方が進んだ職場もある一方、時代に取り残され、目先の利益を優先し⾧時間労働が放置される業界・職場も多数あります。

現在、多くの職場を悩ませる人手不足は、技術革新や労使の創意工夫の中で克服されるべき課題で、⾧時間労働で誤魔化しても、その業界・事業者や日本社会の持続的な発展には結びつきません。

国際的な人材移動も進む中、世界経済からも取り残されます。

近時出された内閣府の「規制改革推進に関する答申」(2025 年5 月28 日)は、労働者の希望する働き方など理由に、スタートアップ企業に対する残業上限規制の抜け道や裁量労働制拡大による労働時間規制緩和を提言しますが、社会の進展に逆行するものです。

労働時間の規制は最低基準の労働条件を全ての事業者に遵守させ、事業者間の公正競争を確保する意味があります。たとえ労働者が⾧時間労働を希望しても、公正競争とこれに伴う社会の発展を阻害するので、重視すべきではないのです。

今、日本社会に求められるのは、より厳格な罰則付き労働時間の上限規制の強化と徹底、世界的にも低過ぎる割増賃金率アップ、インターバル規制や繋がらない権利の導入など、世界に誇れる労働時間規制の強化です。

■髙崎順子(在仏ライター)

欧州では2017 年から、自律的に労働時間を管理する管理職にも、仕事をしない時間を確保するための「繋がらない権利」が存在します。グローバル化とデジタル化が進んだ社会で、「より多く働かせたい」経営者が従業員を「いつでもどこでも働ける」状況に置いた結果、

出世競争と収入減の不安から仕事時間が増え続け、燃え尽き症候群などの心身の健康被害が多発したためです。 働き方改革関連法の導入が遅れた業種で過労死が増加している日本社会に必要なのは、労働者の命と健康を守る同法の遵守と推進です。

「働きたい改革」に警鐘を鳴らすこの声明に賛同します。

■髙島淳子(医師の過労死家族会 共同代表)

もっと働きたいと契約した人間だけが、職場の上司からやる気がある人間と評価、優遇され、そうではない人間はやる気がないと冷遇される。

やがてキャリアを人質に取られた暗黙の指示、同調圧力による強制、パワハラの温床となるのは必至です。全くの他人事だと無関心であった過労死が、私は突然に自分事になりました。

被害者はもちろん加害者も、そして周囲の多くの人間に一生背負い続ける心的外傷を与えます。その想像を絶する苦しみを背負うこと、自分事になるのは、明日のあなた自身、将来のあなたの子や孫かもしれないのです。

息子の過労自死から三年間、労災申請を断念された医師の過労死の事案を30件以上知り、その遺族の悲嘆と慟哭を聞いてきました。日本では労災認定を得ないと過労死とは公には認められません。

多くの声を挙げられない“過労死”された方々に持ち上げられ、氷山の一角となり陽の目を見たのが息子です。

生存バイアスの具体例として、数理経済学者のエイブラハム・ウオールドの第二次世界大戦中の戦闘用飛行機の分析例が挙げられます。爆撃を受けながらも帰還した戦闘機、つまり⾧時間労働を生き残った、

生存した成功例のみを調査の対象、基準にすることなく、帰還できなかった戦闘機、⾧時間労働の失敗例、多くの“過労死”の事例に真摯に向き合い学ぶべきです。“過労死”された多くの方々の尊い魂の叫びに耳を澄ませ心を寄せて、遺族の声に耳を傾けて戴きたい、

命を賭して社会に一石を投じた生きた貴重な教訓なのです。

過労死された医師が亡くなる前日に、「人が死なないと世の中は変わらないのだよ。」と言われました。働き方改革を停滞、逆行させることは、“過労死”された方々を無益の死とし冒涜する行為に等しいです。

氷山の水面下に沈んでいる、声を挙げられない多くの”過労死“された方々とその遺族に支えられ託され、私は代表して申し上げます。

※“過労死” ダブルクオーテーションマーク付きは、泣き寝入りされている、労災申請を断念された、労災認定が認められない事案を含むもの。

■中原のり子(医師の過労死家族会 共同代表)

2014 年6 月に過労死等防止対策推進法が全会一致で議員立法が制定されました。 (平成二十六年法律第百号)総則第一章 この法律は、近年、我が国において過労死等が多発し大きな社会問題となっていること及び過労死等が、

本人はもとより、その遺族又は家族のみならず社会にとっても 大きな損失であることに鑑み、過労死等に関する調査研究等について定めることにより、 過労死等の防止のための対策を推進し、もって過労死等がなく、仕事と生活を調和させ、 健康で充実して働き続けることのできる社会の実現に寄与することを目的とする。

小児科医師だった夫が⾧時間過重労働だったことを行政・司法に訴え、過労死認定されました。その後は自らの案件を機に過労死防止法が必要とロビー活動を続ける中で、すべての議員が過労死への理解を示し、二度と過労死を出さない! と法律制定に至りました。

「過労死撲滅」そんな約束ができているものと信じていましたが、「働き方改革」を「働きたい改革」に変換し、労働者に賃金を餌に⾧時間労働を促す施策を参議院選挙の公約にすることに反対します。

⾧時間労働は、先ず家庭の団欒をなくします。その後は、自身の睡眠時間を削ります。ただでさえ世界一眠らない労働者の睡眠時間を奪うことは、あってはならないことです。人は眠らないことによって正常な判断能力を失います。

私の夫がたどった道筋を誰にも繰り返させないと活動する身にとっては、「働きたい改革」は過労死を促進させる恐れが多分にあります。OECD 出典の棒グラフのように世界一睡眠時間が少ない国民に⾧時間労働を自己都合・自己責任で押し付けるのは危険です。

賃金アップが物価高に追い付かず、低賃金で喘いでいるのは国民の責任ではありません。政府の施策が適正な労働対価に追い付いていないから労働者はベースアップを要求するのです。

馬の鼻ずらに人参作戦が「働かせ方改革」です。人手不足は、国の努力不足です。亡夫は亡くなる前に「今、医療の第一線は瀕死の重態におちいっています。」と記しました。

26 年前の訴えが、今も尚、医療や経済の危険な状況を呈しています。今こそ、労働者を護るために、ハラスメントのない安心・安全な職場作りが必要です。選挙公約をもとに間違った方向に政治を誘導しないでください。

職場のパワハラを根絶し、残業代は割り増し賃金が必要な時には、増額を支払うことが絶対条件ですが、最も大切なことは⾧時間労働を選択させるより、「労働時間の適正管理」「残業をしない職場環境を作る」「フレックスタイム制やテレワークの導入など、柔軟な働き方の推進」「社員の自己能力の向上」を企

業が研鑽すること。 「自己管理能力の向上とワークライフバランスを意識した働き方を心がけること」が求められます。

先ずは過労死撲滅が目標です。「過労死等防止対策推進法」を制定したときの約束を遂行してください。経済発展のための協力は惜しみませんが、それと引き換えに家族の命や健康を寄与するつもりはありません。

【記者会見の概要】

■日 時 : 2025年7月16日(水)10:30~11:30

■場 所 : 厚生労働省会見室

■参加者 : 京都大学大学院人間・環境学研究科 教授 柴田悠教授(※オンライン参加)

医師の過労死家族会 中原のり子様

医師の過労死家族会 髙島淳子様

みらい子育て全国ネットワーク 代表 天野妙

株式会社ワーク・ライフバランス 代表取締役社長 小室淑恵

■本日の参加者の資料は以下のとおりです。

・【緊急声明】働きたい改革に反対します2025年7月16日

・【緊急声明】会見の趣旨説明

・【柴田教授】記者会見資料(20250716)

・【医師の過労死家族会】記者会見資料(20250716)

・【天野氏】記者会見資料①(20250716)

・【天野氏】記者会見資料②(20250716)

・【天野氏】記者会見資料③(20250716)

・【天野氏】記者会見資料④(20250716)

・【株式会社ワーク・ライフバランス代表小室】記者会見資料(20250716)

■メディア掲載情報一覧

▼日テレニュース

「働き方改革」の揺り戻し? 選挙の争点にも…人手不足社会で安心して働くには

▼朝日新聞デジタル

自民の「働きたい改革」に経済界の影?労働時間規制も参院選の論点に

▼共同通信

「働かせたい改革」に企業抗議 参院選、残業規制緩和巡り

<本件に関する報道関係者様からのお問合せ先>

株式会社ワーク・ライフバランス 広報 田村(たむら)

TEL:03-5730-3081 / Mobile:080-3347-3081 / Email: media@work-life-b.com

・本件に関するご取材をご希望される場合は、 弊社問い合わせフォームへご入力ください。

https://work-life-b.co.jp/contact/offer_form.html