みずほフィナンシャルグループでは、2023年1月から当社の働き方改革コンサルティングを導入。2024年は5つのトライアル部署(2期)を対象に、カエル会議を通じた働き方改革の取り組みを行ってきました。1期と2期を通じて自走する部署や部内に取り組みを展開する動きが見られるようになっています。働き方改革に取り組んだ方々にお集まりいただき、経験から得られたノウハウや変化、現状の悩みなどを共有していただきました。

(参加者)※所属は2024年12月時点

BK法人業務部 西山 玲子様

BK荻窪法人部 田中 利昇様

BK総合資金部 坂井 朝子様

BKコンサルティング部 瀬戸 隆浩様

BK事務推進部 根岸 由美様

FGコーポレートカルチャー室 森松守様

(インタビュアー)

株式会社ワーク・ライフバランス 川本孝宜

株式会社ワーク・ライフバランス 永田瑠奈

◎根気よく取り組みの輪を広げる

永田:1期目に取組まれた法人業務部は当初、部内メンバー間で取り組みへの温度感の違いがありましたが、西山さんはどのように進められたのでしょうか。

西山:2つ気をつけていたことがあります。1つ目は、とにかく動き続けることです。温度感に違いがあると、どうしても温度が低いほうに目が行きがちです。もちろん、そのような存在にも向き合いますが、そちらに目を向けすぎていると、自分のほうを向いてくれる人たちを裏切ることになってしまいます。まずは温度が高い人たちと頑張りながら、温度が低いほうもフォローもする。その優先度の付け方を意識していました。

2つ目にモチベーションを維持するため、いろいろな場所に火をつけるイメージを持ちながら取り組みました。特に部内展開してからは自チームだけではなく隣のチーム、その隣のチームなど、遠いところに小さな火をつけておくと、ちょっとずつ火が広がってきて、遠くにあったいくつかの火が、まとまった1つの火になっていきます。いろいろな場所に小さな火をつけておけば、自分のモチベーションが下がったときに、そこから火をもらうことができる。そんなイメージでやっていました。

永田:部全体に取り組みを展開するにあたっては、どのように工夫されましたか。

西山:各チームに1人ずつリーダーを置き、リーダーと私と部長で話し合う会議を毎月行っています。そこで全員の労働時間を点検し、それぞれのチームが持ってきた課題をみんなで話し合い、打ち手を検討して実行するPDCAをずっと回しています。今となっては、私は各チームのリーダーたちに任せています。1人で頑張るのはしんどいので、早めに助けてもらえる状況を作っておくことが大事だと思います。

永田:いつの間にか力強いマネジメントスキルを身に付けられましたね。会議で数字を点検していくことへの反発はないですか。

西山:数字は事実として見ているだけです。「いい・悪い」は言わずに、超えているところだけ赤くしたりしているだけなので、特に反発はありませんでした。

永田:当初、ありたい姿をまとめるときには、西山さんが相当苦労されていましたね。それを踏まえて今日のお話を聞くと、本当に草の根運動でたくさん火をつけてきたからこその今であることを感じます。

◎役割を越えて「ありたい姿」を共有

永田:働き方改革を進めるにあたって、荻窪法人部チームでは役割の壁を越えて取り組まれましたが、そのときの工夫や成果について教えてください。

田中:営業や事務などの役割の違いを超えてメンバー全員で「お客さまに付加価値を与えて、お客さまから対価を得ることが組織のありたい姿だよね」と共有した上で施策に取り組んだのが良かったと思います。ただ、ありたい姿を明確にするまでには相当な時間をかけました。

永田:私が田中さんを見ていて印象的だったのは、メンバー全員とフラットに話せるようなコミュニケーションを取られていたことです。何か意識していたことはありますか。

田中:そもそも僕はそんなにリーダーらしくなくて、同僚から「田中さん絶対違うから!」とツッコまれることもあります。自分ではあまり意識していないですけど、話しやすい雰囲気を感じてくれていたら嬉しいです。当部は2023年度の業績表彰で好成績を残すことができましたが、意見をいいやすい部店の雰囲気も大切だと感じました。

永田:私たちが管理職研修するときに「リーダーこそ完璧じゃダメです」という話をします。リーダーが完璧な姿ばかりみせてしまうと、周りが正解を求めるようになってしまうので、リーダーが皆から話しかけやすいようなコミュニケーションの工夫をしていくことは非常に大事ですね。

◎部全体に取り組みを展開

川本:総合資金部は1期目のトライアルチームとして8か月取り組まれ、2期目は自走しているとお聞きしています。現在はどのような取り組みをしていて、どんな変化が生まれていますか。

坂井:1期目にワーク・ライフバランス社さんとご一緒していたときは、1チームだけでメンバーを構成していましたが、その後、シーズン2、シーズン3とチーム内でメンバーの入れ替えを行いました。今年度からは部全体への普及をにらんで他チームからもメンバーを募り、総合資金部としてのありたい姿を作り、そこに向けた具体的施策を考えて取り組んでいます。チームでやってよかったことを部全体で真似するだけでなく、新しいアイデアにも取り組んでいます。

川本:具体的に真似たものと新たに生まれたアクションを教えてください。

坂井:真似たのは「捨てる会議」です。自己紹介の取り組みも全員で行いましたが、強制ではなくお願いベースでやっています。新たに始めたものとしては、座席表に顔写真や担当業務を入れてバージョンアップさせる取り組みがあります。実は、これは当部から財務企画部に異動した人(1期トライアル参加者)から「(異動先の)財務企画部ではこんなことやっているよ」と教えてもらいました。

川本:ありたい姿をブラッシュアップするにあたっての工夫や印象的な出来事についてお聞かせください。

坂井:総合資金部のありたい姿を作るまでに、3週間はかけたと思います。ワーク・ライフバランス社さんと一緒にやったときと同じように、自分たちのいいところ、もったいないところ、理想を出し合いながら作りました。

◎WG形式で部内を巻き込む

永田:カエル会議は通常業務を一緒に行っているメンバーで実施することが多いですが、コンサルティング部ではワーキンググループ形式で有志の方々を集めたとお聞きしています。そういった特殊な形をとりながらも、部内への展開スピードが速かったと思いますが、どのような工夫をされたのでしょうか。

瀬戸:手上げ制でチーム横断のメンバーが集まったのですが、逆にそれがよかったと思います。1つのチームだけだと拡大していくのに時間がかかりますが、各チームの意見を聞くことで全体の意見を吸い上げられているという感覚があり、展開もしやすかったと思います。

永田:通常業務とは異なるメンバーと一緒に取り組むにあたって、瀬戸さんがリーダーとして意識されたり工夫されたりしたことはありますか。

瀬戸:私がもともとそんなに喋るタイプではないので、格好良く言うと「傾聴力」を意識して皆の意見を聞くように心掛けていました。あとは、心理的安全性を担保するため、否定せずに肯定するスタンスを強く意識していました。

永田:メンバーから意見を出してもらい、否定しないで傾聴していく。それをしっかり実践されているのが素晴らしいと思います。コンサル部では、上層部を巻き込むときにどんな工夫をされたのでしょうか。

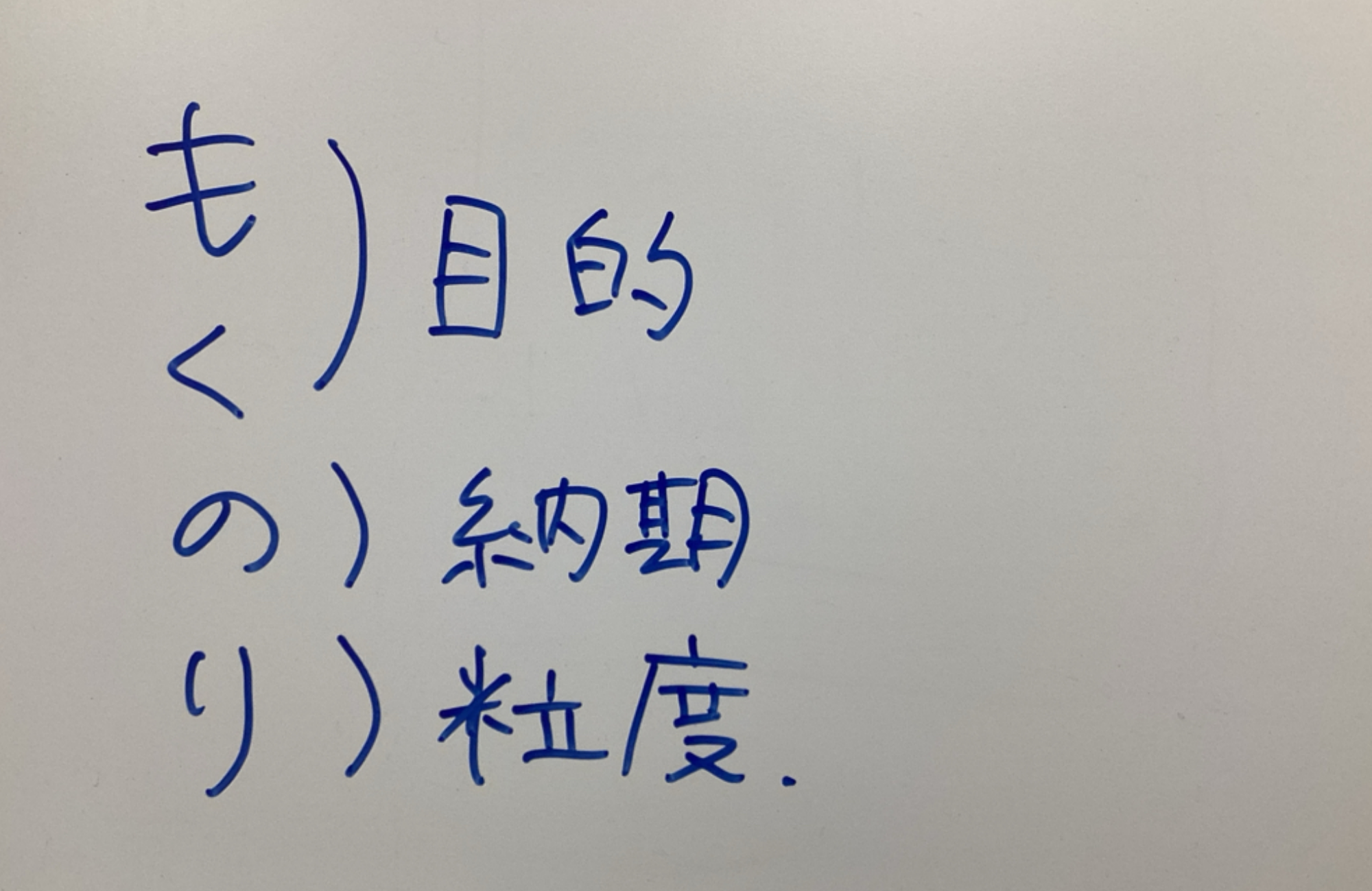

瀬戸:ワーク・ライフバランス社さんに教えてもらった「もくのり(目的・納期・粒度)」という標語を部長室のホワイトボードに書いて掲示したりメールにも入れているのですが、それがかなり定着してきたと思います。

ほかにはもともと「褒める文化が足りない」という課題から始まったものですが、Teamsで「部長通信」というものがあり、月に1回、各チームで頑張った人を部長が褒めて部全体に周知する取り組みも行っています。褒める取り組みとしては私も毎月定例の部内ミーティングで月間MVPをみんなの前で讃える取り組みを始めましたが結構反応がいいですね。

森松:瀬戸さんのチームがやられている部長賞と似ている取り組みとしては、コーポレートカルチャー室(CC室)では、みずほのバリューであるIPACE(Integrity、Passion、Agility、Creativity、Empathy)のそれぞれのバリューを体現された方を表彰する仕組みがスタートしていて、私は第1回のEmpathy賞をいただきました。

永田:みずほ全体でやったほうがいいですね。素晴らしい取り組みだと思います。

◎できるところからやってみる

川本:根岸さんは2期目の事務推進部のチームリーダーとしてチームを支え、引っ張ってくださいましたね

根岸:今年度、私は大きな制度対応のプロジェクトマネージャーを任されていたので、取組み当初「働き方改革も取り組みたいけど、両立は難しく責任を全うできるだろうか」と思っていました。ですが引き受ける以上は本業は絶対に成果を出さないといけないけど、働き方改革はトライアンドエラーができる場と捉え皆で取り組めばいいと発想を転換しました。

川本:実際に取り組んでみて、いかがでしたか。

根岸:カエル会議で、メンバー全員が役割を担うのは素晴らしい仕組みだと思いました。通常の会議では声が大きい人だけで話しがちですが、カエル会議では若手でもファシリテーターの役割を担えばしっかり仕切れるんです。それが自信になり、回数を重ねる毎にスムーズにファシリテーターができるようになっていました。

それから、皆さんの話にもありましたが、私たちもありたい姿を決めるまでに2か月くらいかかりました。その間「どうしよう、前に進めるだろうか」と焦りましたが、振り返って今思うのは、「何のためにやるのか」という目的にメンバー全員が腹落ちしていることが一番大事だということです。チームのありたい姿に辿り着くまで時間をかけ議論したからこそ、今も取組みを継続できていると思います。

川本:特に苦労したポイントは、どんなところですか。

根岸:私たちも、いくつかのラインから集まった混合チームだったので、ラインによって課題が全然違っていました。「チーム全体に拡げていくためにはチーム全体の課題にしないといけない」という思いから、しだいに迷いが生じて追い詰められてしまいました。そこで川本さんに相談したところ、「まず拡げることをやめてみませんか。メンバーの中でやってみたいこと・できそうなことから始めて、いいと思うものを拡げていけばいいんですよ」と言われて肩の力が抜けたのを覚えています。「まずやってみよう。私たちが楽しもうよ」という感じでメンバーに働きかけたらアイデアが少しずつ出始めて、1歩踏み出すターニングポイントになりました。

この活動は正解がないので迷うことばかりですが、迷ったときに背中を押してくれるワーク・ライフバランス社さんの存在に励まされました。

川本:拡げることをいったん忘れて「やってみてよかったこと」を伝えることで勝手に拡がっていく状況になったということですね。「拡げるからいいアクション」ではなくて「いいアクションだから拡がる」ということを実践されていたと思います。そして今また部内に拡げるため苦悩しているフェーズとのことですが、何か工夫していきたいことはありますか。

根岸:2つあるのですが、1つはメンバーの活動へのモチベーションを無理に上げるのではなく、いろいろな仕掛けを試してみることを考えています。例えば今はチームで行っていた感謝デー(月に一度集中的に感謝を伝える日を設定)の取り組みを部内他チームにも拡げようとしています。CCに上席を入れて感謝のメッセージを届けると励みになる!とかやる気が出たなどポジティブなリアクションが返ってくるので、それを見たメンバーが改めて取組みの意義を再認識し、モチベーションを取り戻すきっかけになっています。

もう1つは、私自身が最近働き方改革の取組みを始めた他チームへワーク・ライフバランス社さんのようにコンサルのような役割を担っているのですが、その中で他チームとコラボする取組みをしたり、カエル会議に参加してもらいフィーッドバックをもらうなどして、客観的に自分たちの取組みを見つめ直しながら、取組みを継続し、少しずつ前進したいと思っています。

◎途中からキャッチアップできた理由

永田:私たちがコンサルでご一緒する期間が8か月なので、年度を超えるとメンバーが替わり「どう継続していけばよいのか」というお問い合わせをたくさんいただきます。今回、森松さんは途中からCC室の取り組みにジョインされましたが、どのようにキャッチアップしたり主体性を高めていったりしたのか教えてください。

森松:実は私は皆さんとバックボーンが少し違っていて、Webインテグレーションやデジタルマーケティングサービスを支援している会社から出向で来ています。そこでもCC室と同じように、大量のデジタルコンテンツの更新業務を行っていました。

大量のデジタルコンテンツの更新を行う上で、事故防止の観点からも作業効率化が必要だったため、脱属人化や自動化が風土として根づいていました。そういった背景があったからこそCC室に入ったときも同じ視点で悩みをキャッチできたと思っています。

それから、私は個人的に「楽をして成果を出したい」という思いがあるので、チーム内で属人化している部分について声を大にして指摘していました。だからカエル会議にも主体的に参加できたのではないでしょうか。

永田:短い時間で成果を出すためには効率的なやり方が必要ですし、チームに新しい風を入れることも大事です。働き方改革では、新しくチームに入った人の違和感をどれだけ引き出していけるかがポイントとなります。森松さんがチーム内で自分の違和感を発言できる勇気を持ってくださっていたことは、CC室がうまくいった1つのポイントだったのではないかと思います。実際にCC室は残業が減りましたよね。

森松:CC室ではノー残業デーの取り組みを行っていて、メールの署名に「火曜日はノー残業デーを実施しています」という一文をボールドで入れました。それにより「ノー残業デーの宣言をしているのだから、18時以降はメールの返信をやめよう」といった意識の変化が出てきたと思います。その取り組みに賛同したマネージャーが、定時近くになるとお菓子の缶を叩いて「もう定時だよ。何時までやるの?」みたいに声を掛けてくれるようになったんです(笑)。

永田:ノー残業デーに放送を流すというのは聞いたことがありますが、「缶を叩く」というのは初めて聞きました。残業時間を知らしめて減らそうとする組織が多いですけど、もっと手前のところで音や見えるモノなどで簡単に解決できることも多いので、とてもいい事例だと思います。

◎異論を可視化するためのポイント

永田:ここからは、私たちのコンサルティングを卒業された皆さんが、自走というフェーズでどういったことに苦戦されていらっしゃるのか、伺っていければと思います。

田中:ワーク・ライフバランス社さんとカエル会議をしていたときは、いい具合に異論を戦わせ、仲間と通じ合えている感がありました。今はメンバーが替わって同じように取り組んでいますが、もともとやっていた私が気を遣われていて、入ったメンバーが意見を言いづらくなってしまっているように感じることがあります。より強いチームになるために何をすればいいのか悩んでいます。

森松:私は会議に参加する上で「一言も発せないは、ない」と思っています。ただ、「これを言ったら大事になるからやめておこう」とか「発言に責任を持てないから発言をしない」という人も中にはいると思います。発言しないことにはその人が何を考えているかわからないので、もっと喋ってほしい。

永田:もう一度キックオフのときを思い出していただくと、付箋かカエル会議オンラインを使って皆さんから匿名で意見を出してもらったと思います。そこで大事なのは「意見を出してもいい」とわかることと、「頭の中にある自分の意見を言語化するまでにこれくらい時間がかかる」と認識することです。会議ですぐに意見が出てこない人は、まとまらないまま適当なことを発言してしまったり、もっともらしい正解を答えたりしがちなので、自分の意見を言語化するための時間がとても大事です。

田中さんが「異論を戦わせることが大事」とお話ししていましたが、キックオフの段階では異論があるというチームの状況も理解していなかったと思います。でも、皆から挙がってきた意見を見ることで「こんな意見もあるんだ」という気づきが得られたはずです。まずはそのステップを踏むことが大事。とにかく匿名で意見を書く機会を作って、異論があることを知る。その意見にフォーカスしていくことで、皆が「自分の意見を言ってもいいんだ」と思えるようになります。このプロセスを省いて強いチームになることはできないので、もう1度丁寧にステップを踏みながら「発言するのが当たり前」という習慣づけをしていく必要があると思います。

川本:心理的安全性を担保する上では、社会的感受性、つまり、相手にちゃんと受け取ってもらえる言葉で伝えることが大事なんですよね。また、本音を聞き出すときも「本音を言おうよ」と聞くのではなくて、「今日の話を聞いた感想とか、考えたことを教えてください」と言えば、ちょっとハードルが下がって言いやすくなります。聞き方や問いかけ方も大事になると思います。

◎モチベーションをどう維持していくか

根岸:目の前に緊急度が高い業務があるとき、「それでもカエル会議を1時間やる意味あるの?」みたいな空気が漂うことがあります。そんなときに両立するコツがあれば、ぜひ皆さんから教えていただきたいです。

瀬戸:コンサル部は、ワーク・ライフバランス社さんに伴走いただいたときはカエル会議を毎週行っていましたが、報告会以後は隔週に減らしたので、1回のプライオリティが高まっている感があります。「忙しいけど、2週間に1回しかない会議なので」という意識は共有できていると思います。

根岸:各種施策をやっていくパッションはどうですか。

瀬戸:パッションの維持に難しさを感じるときもあり、それに関連してメンバーをどうしていけばいいのかが今の悩みですね。新陳代謝を図るためにメンバーを入れ替えようにも、リーダー以外ガラっと替えるのか、替わりたい人に手を挙げてもらうのか、リーダーから肩をトントンするのか、どういうルールにすればいいのかが難しくて……。

西山:私たちの場合は、最初にお話ししたように、各チーム1人ずつのリーダーがいて、部長とリーダーの会議を毎月行っています。確かに業務の繁閑はありますが、さすがに1か月何もできないということはないので、それぞれのリーダーが業務の調整をして、月1のアウトプットを持ってきてくれます。

田中:我々のところは部店経営計画というものがあって、そこでカエル会議が「組織活性化」として評価されるようになっています。計画をしっかり成し遂げるために、それなりにモチベーションを持って取り組んでいるので、やらされ感はそんなにないかな。

西山:私たちは意識調査のコミュニケーションに関する数値が向上していたことでモチベーションが戻りました。それを見て、いろんな人がリーダーに「取り組みをやってくれたからだね」と言ってくれたみたいです。数字で変化が見えるのは嬉しいと思います。

川本:この取り組みが不思議なのは、仕事の内容がわからなくてもアドバイスし合えることです。みずほにはこれだけ優秀で素晴らしい人材がいるので、その交流がないのはもったいないです。お互いに自分たちの工夫や組織の様子は共有できると思います。

瀬戸:それでいうと、ちょうど最近、他部署とお互いの部署の取り組みについて情報交換会を行いました。かなり刺激となり、それもモチベーションの維持につながったと思います。

永田:素晴らしいです。「こういう会があるよ。来られるところは来て」といったような情報をシェアできるといいかもしれないですね。

◎メンバーを巻き込むときの考え方

坂井:ぜひワーク・ライフバランス社さんからも、メンバーの数が増えたときの巻き込み方を教えていただけるとありがたいです。1つのことに対して皆が同じモチベーションを持っているわけでないのは当然ですが、人数が増えると振れ幅も大きくなり、今までプラスマイナス2ぐらいだったものが、プラスマイナス10くらいになってしまう感覚があります。マイナス10の人にどうやって前向きになってもらうかが課題です。

川本: 2通りのやり方があって、1つは徹底的に向き合って「なぜやらないのか」についてディスカッションをする方法。もう1つはあえて反対派の人はそっとしておく方法です。前向きな人と取り組みを先に進めて、「周りが変わったので、ついていかないともったいないよ」という状況を作るわけです。

例えば、初めは60人のうち10人しかカエル会議をやらなかったけど、2年目、3年目になったら50人くらいカエル会議のやり方をマスターしている状況ができると、「あれ。私はカエル会議のやり方を知らないけど、他の人たちはカエル会議をしているし、早く帰るようになっている。私もやったほうがいいのでは」と思うようになります。ですから、あえて勇気を持ってそっとしておく選択肢もあると思います。

根岸:私も川本さんに同じようなアドバイスをいただきましたが、そっとしておく=無視するではなくて、「先に進んでるよ、見ていてね」みたいな感じだと言われたことで腹落ちできました。「マイナス10の人を0に持っていくよりも、0から10に進むほうにエネルギーをかけたほうが早く結果が出る」という話を聞いて納得しました。

西山:ある役員が教えてくれた言葉ですけど、そういう層はノイジーマイノリティというそうです。ノイジーなことを言っているので耳に入ってしまうけど、よくよく見るとそういう発言をしている人の数は少ない。私はネガティブな声が聞こえてきたときは、「ノイジーマイノリティかもしれないな」と思う余裕も持つようにしています。

永田:先ほど、川本が徹底的に向き合う方法があると話していましたが、徹底的に向き合っていくと「それって改革への不満じゃないよね」とわかるパターンがほとんどです。なので私は「この人、きっといろんなことが今大変なんだろうな」と思うようにしています。

川本:「どうしてそう思うのですか?」「何に引っかかっているんですか?」と率直に聞いてみるのも1つの方法です。率直に聞くと、聞かれた方もびっくりして、意外と素直に話してくれます。

永田:そこで話しているうちに「自分がちょっと違っていたかも」と気づく方も結構います。ただ、リーダーが直接聞くのが難しい場合は、事務局さんにお願いしたり上席に面談してもらったりしてもいいかもしれないですね。今日は貴重なお時間いただいてありがとうございました。