インタビューに答えて下さった皆様

・人事部長 伊藤 孝男様

・人事部 ダイバーシティ・インクルージョン推進室 室長 塚本 清香様

・人事部 ダイバーシティ・インクルージョン推進室 チーフ 太田 謙一様

(インタビュアー)

株式会社ワーク・ライフバランス 大塚 万紀子

敷島製パン株式会社(以下:Pasco)は、日本を代表する製パンメーカーで、主にパンや菓子、ベーカリー等に向けた冷凍製品を製造・販売しています。また、多様性を重視した経営の一貫として、女性活躍の推進や働きやすい職場環境の整備に力を入れています。

今回は、課長を対象に実施した上司向けワークショップについて、製パン業界特有の課題や具体的な取り組みとともにご紹介します。

なぜ今、女性活躍なのか? Pascoが挑む業界の壁

――現在、パン業界や食品製造業として、特に工場を持ちながら女性活躍を進められている中で、どのようなお悩みがあったのでしょうか。

伊藤様(以下、伊藤):パンは柔らかくロボットでの対応が難しい作業もあり、パン製造では人の手が欠かせない工程が多く残っています。こうした中で、人口減少による人手不足が弊社の大きな課題となっています。

また、パン業界には昔ながらの職場環境や勤務体系が多く残っており、重労働や夜勤など、体力を要する環境が多いのが実情です。このため、女性でも働きやすい環境を整え、多様性を重視することが、女性役職者を増やしていくために必要であると考えています。

さらに、女性に対して本当に平等なチャンスを提供できているかという点も重要です。産休や育休、育児といったライフイベントとの両立がある中で、女性に対し平等な機会提供ができていたのかを問われると、疑問が残る部分もあります。こうした課題を解決するため、女性活躍にこれまで以上に力を入れて取り組んでいます。

――では、女性を管理職に育てるという点について、伊藤部長はどのような課題意識を持ちでいらっしゃいますか?

伊藤:女性に平等な機会を提供するという点において、当社の状況は職種によって異なります。製造部門においては、夜勤や重労働のポジションから女性を外さざるを得ない事もあり、これにより、女性が「この職務をやった事がないので不安」と感じる事が多いようです。

営業部門では、通常のパンを取り扱っているホールセール部門では女性の管理職はいませんが、冷凍生地を取り扱う部門では担当部門の役員が女性で、女性の管理職もいます。女性管理職がいない部門では、平等な機会が提供できているか、確認していく必要があります。

また、年に一度、自身の希望やキャリアイメージを上司に伝える「自己申告制度」の結果を見ると、女性管理職がいるところでは「役職になりたい」という意欲が高まる傾向があります。やはり、ロールモデルがないと、みんなが上を目指すイメージを持ちにくいのではないかと考えています。

――ロールモデルがいる部署といない部署で、意欲に差があるというのは、調査結果などで確認されたのでしょうか。

伊藤:はい、自己申告制度では、上位の役職にチャレンジしたいかといった設問があり、女性管理職がいる部署では、こうした意欲が高い傾向が見られます。

また、キャリアについて上司と部下の間で十分にコミュニケーションが取れていない状況も見受けられます。特に製造現場では、時間や場所の制約があるため、面談が十分に行われていない場合もあります。面談によってエンゲージメントが高まることは知られており、この制度を活用してコミュニケーションを向上させることが当社の課題となっています。

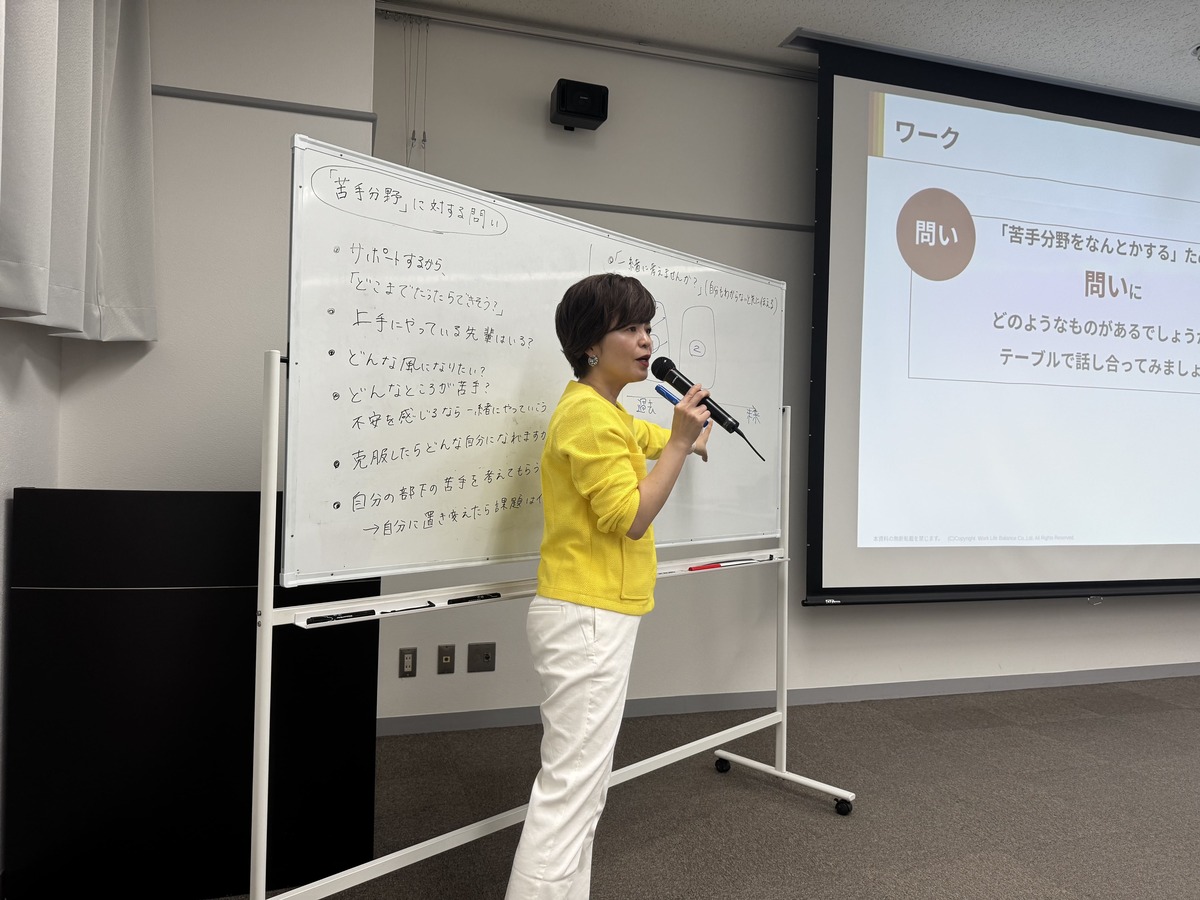

コミュニケーション力向上のための、管理職向けワークショップ

――今回の管理職向けワークショップは、当初は数年かけて実施する予定でしたが、短期間での実施に変更されましたよね。

伊藤:スピードアップした理由は、管理職のコミュニケーション能力がまだ足りていないと感じたからです。これは、すべての業務に通じる重要な部分です。

もちろん、製造現場の物理的な要因の解消も必要ですが、管理職が女性役職者の育成だけでなく、男性社員とも普段からきちんとコミュニケーションをとることが大切です。

また、若手社員の中には、将来のキャリアの目標や方向性が見えないことに不安を感じ、結果として退職を選んでしまう人もいます。

彼らは、どのような業務でどのような能力が身につくのか、また自分が時代の流れに取り残されていないかを心配しています。このような不安はキャリアパスの不透明さやスキルアップの機会不足のほか、上司の関わりが大きく起因していることから、組織として最優先で対応することが必要だと考えました。

正直なところ、コミュニケーション研修にどれほど効果があるのかという疑問もありました。ですが、大塚さんたちの指導で行われたロールプレイを間近で見ると、特に製造現場ではシチュエーションを想定した練習機会が必要であると実感しました。

―― この研修において皆さんが特にこだわった点や、現時点での重要なポイントはどのあたりだとお考えでしょうか。

伊藤:やはり、私たちの実態に基づいたロールプレイを行っている点が重要だと思います。例えば部下に「産休に入ります」と言われるケースを実際に経験したことがない人も多くいました。このように、まずは現実に即したケースから始めることが大切だと感じています。

▼参加者(管理職者)の感想

- ・ネガティブなワードをポジティブなワードに変換するリフレーミングについてはすぐに活用したい。それが組織が明るく前を向いている雰囲気を作ることに繋がると思った。

- ・面談のロールプレイで自分が話しすぎてしまっていることに気がつきました。相手に考えてもらうことが大切なので投げかける「問い」をもっと増やして面談したいと思った。

- ・面談では相手から話を引き出すことから広げて、相手が自分でキャリアを考えられる場にすることが重要と感じた。

- ・言葉の伝え方で部下のモチベーションが変わるので相手の気持ちを汲んだ声掛けが必要。

- ・相手にとって面談がターニングポイントになると気がつくことが出来た。フィードバックスキルをもっと磨いていきたい。

- ・女性活躍がテーマの研修だが、男性も含め今抱える問題に活きる研修だと感じた。

- ・フィードバックの「事実のみを伝える」のが予想以上に難しかった。

- ・相手を観察し、相手のタイプを見極めた伝え方が必要と感じた。

――ワークショップの中には実際に女性社員を育てるための計画を立てて、そちらに基づき面談シミュレーションを行うカリキュラムがありましたね。

伊藤:はい、コミュニケーション力の向上と合わせて、育成計画シートやキャリアマップの作成も同時に進める必要があると感じたからです。

当初は女性を中心に計画的に育成し、平等なチャンスを提供する視点で進めていましたが、男性についても同様に育成が必要なので、いずれは全員について作成してもらいたいと考えています。

―― 最初のきっかけは女性でしたが、男性も巻き込んで進めているのは御社の特徴だと思います。ロールプレイでも皆さん一生懸命に取り組んでいらっしゃいましたね。

伊藤:皆さん、真面目に取り組んでくれていますね。今回の研修は、知識を得るだけでなく、多くの気づきが得られる内容だったと思います。参加者からは「実践的でよかった」という声だけでなく、「こういうところも取り組んでいったほうがいいのでは」というアドバイスも多くもらいました。

――それはうれしい変化ですね! 塚本さんは、御社の女性を取り巻く環境について、どのように感じていらっしゃいますか?

塚本様(以下、塚本):私は、D・I推進室としての視点からお話ししますね。両立支援に関しては、以前から進めてきたので、働きやすさや制度面という点では、同業他社の中では進んでいると思います。

ただ、女性が活躍し、働きがいを持てる職場環境については、まだ十分ではなかったので、今回の取り組みは、そこに力を入れようというものだと考えています。

コミュニケーションの課題に特化した研修の狙いと効果

――今回の研修は2部構成で人事部の説明やセッションを取り入れていますが、どのような狙いがあったのでしょうか?

塚本:女性活躍の取り組みは社内で誤解されやすい部分があると感じています。そのため、管理職の皆さんには、その誤解を少しでも解消し、納得した状態で取り組んでほしいと思い、説明会を設けました。管理職には今回の取り組みについての社長の思いをまとめたメッセージを伝えることで、全社一丸となって進める取り組みであることを再認識してもらえました。

また、人事部が指示するだけでなく、各部署の意見や困りごとを吸い上げ、双方向で取り組みを進めたいという思いもあり、人事部とのセッションの時間を設けました。

アンケートでは「よかった」という声もありましたが、時間が足りず、一方的な説明で終わってしまった部分もありました。質疑応答の時間があればよかったという意見もあったので、次回に反映させたいと思います。

伊藤:人事部セッションを設けた理由は、大塚さんが言っていた「人事部の本気度を見せる必要がある」という言葉に納得したからでもあります。最後に疑問点や制度面についての要望を聞く場を設けたのですが、実際にやってみると、時間が足りないくらいでした。

要望を受けた内容にはきちんと対応していかないと、「聞いただけで終わり?」となってしまうので、その点はしっかりとアクションを起こしていく必要があると感じています。

―― 私も、人事の方々の本気度が伝わる場面が多かったと感じました。塚本さんや太田さんは皆さんの様子をどのように見ていらっしゃいましたか?

太田様(以下、太田):弊社の良いところと、改善が必要なところの両方が見えた気がします。真面目な方が多く、ワークショップで何かを得ようという気持ちが感じられました。

ただ、具体的な事例を元にした大塚さんとのロールプレイングにおいては、苦労される方が多かったように感じました。どういった事に注意してコミュニーションをとるべきなのか、自身のスキルに何が不足しているのか、を考えるいい機会になったかと思います。

――今回の研修は全員にパソコンを閉じてもらい、対面にこだわりましたよね。

塚本:そうですね。コミュニケーションがテーマなので、やはり対面でやりたいという思いがありました。大塚さんもおっしゃっていましたが、オンラインだとどうしても研修の合間に業務メール見てしまうことがありますよね。その点、対面だと集中しやすいと思いました。

結果とても好評で、アンケートにも「パソコンを閉じて集中できた」と感想がありました。

――今回、ロールプレイの中でじゃんけんゲームなど少し通常とは異なる工夫を取り入れてみましたが、いかがでしたか?

伊藤:私もこれまでいくつか研修を受けましたが、ゲーム性を取り入れたものは少なかったですね。当社では真面目な内容が多くて、一方的に講義をするタイプの研修が多いです。

弊社の社員は引っ込み思案な部分があるので、双方向のやり取りも少なくなりがちです。でも、今回のようにやってみると、管理職の皆さんも前に出てきてくれて、楽しんで参加してくれたのではないかと思います。

太田:他には、研修中に付箋に感想を書く時間があったのですが、その中で「面談の重要性を痛感した」という意見が印象に残っています。この研修が参加者の今後の働き方に大きな影響を与えるのではないかと感じました。

――ありがとうございます。研修後、何か変化を感じている方はいらっしゃいますか?

塚本:先日、2回目の研修が終わった方々から、「制度について迷っている部下がいる」と具体的な質問がありました。

塚本:部下への説明のために事前に人事部に質問があったようです。実際に部下との面談を進めてくれているのだと思うと、とても嬉しいです。

経営陣のビジョンと今後の展開について

――今後、この研修を全管理職対象に実施することになりました。来年度以降の展開についても教えていただけますか?

伊藤:来年以降は、目標と実際の役職人数更に育成の進捗とを照らし合わせながら進めていきたいです。また社長の盛田からも指摘がありましたが、キャリアに関する取り組みが不十分と再認識しました。今期に入ってようやくキャリアマップができましたので、教育体系と上手く絡ませながら内容のブラッシュアップや活用方法の検討を進めたいです。

――特に盛田社長は、非常に熱心に取り組まれているように見えます。

伊藤:当社では、「2035年までに管理職の30%を女性にする」という目標を掲げて取り組んでいます。ただ、この目標は、ただ数字を達成するためではなく、優秀でやる気のある人を引き上げることが目的です。

社長の思いを受けた目標であり、全社で取り組みを進めています。目標があることで、その目標に向かって活動が進み、チャレンジをしていくようになります。この点を踏まえて、御社とも連携したことで人事部の意識も変わってきたと思います。

私自身も変わったと思います。人事部に配属される前は、特にダイバーシティ・インクルージョン(D・I)に関する取り組みに積極的だったわけではありませんでした。でも、社長の考えに触れたり、御社から他社の情報を聞いたりすることで、取り組みを進めていかないと時代に取り残されてしまうと感じるようになりました。

大塚さんの「人手不足によって、女性の活躍なしでは成り立たない企業も多くある中で、女性活躍研修をやっている間はまだ余裕がありますよ」という言葉が心に残っています。これを進めていかないと、本当に会社としても厳しい状況になると思っています。

――これからも、さらにパワフルに進めていければと思っています。最後に、弊社への期待やリクエストがあれば、一言ずついただけますか?

太田:女性活躍に関する取り組みは明確な正解があるわけではなく、個々の意見やトレンドも違うので、社内だけの意見だと行き詰まってしまうことがあります。弊社のズレを指摘していただき、これからも積極的にご指導いただけるとありがたいです。

伊藤:太田さんと同じで、外部の意見をお聞きできるのは非常に助かります。社内だけでやっていると、既成概念にとらわれてしまいがちです。

大塚さんから、要所要所で気づきを与えてもらうのは非常に助かってます。研修内容について詰めていく時でも、単純にアドバイスを頂くだけでなく、「御社は何を重視するか考えて見てください」というタイミング良くもらう一言だけでも、新たな視点が生まれ、研修内容がより的を得た良いものになっていると思います。一方的に引っ張られるのではなく、一緒に考えていただくことで、ブレークスルーが生まれると思います。今後もそのような関わりをお願いしたいです。

塚本:今回の研修を組み立てる際に、多くの案を一緒に考えて頂きました。最良の方法を見つけるために、複数の案を出していただき、それをPasco向けに調整していただいたからこそ、最善の形で研修を作り上げることができ、受講者の満足度も高まったと思っています。今後も引き続き、ご協力をお願いします。