2024年12月、弊社は住友商事株式会社の関西支社の皆様に向けた「ファシリテーション研修」を提供させていただきました。今回どのようなねらいで研修を企画されたのか、また受講者の皆様のご感想など、人事担当の重冨正裕様、清水昭宏様にお話を伺いました。

インタビュアー:株式会社ワーク・ライフバランス 大塚万紀子(オンライン)

◎ファシリテーション研修を企画した背景

WLB 大塚:今回の研修では、リアルで皆さんと膝を突き合わせ、立ったり座ったりもしながらいろいろなアクティビティを取り入れ、私にとってもエキサイティングな経験でした。改めてお伺いしたいのですが、弊社に研修をご依頼されるにあたり、どのような課題をお持ちだったのでしょうか。

重冨様(以下、重冨):ファシリテーションをテーマにご依頼しましたが、それは1つの切り口であり、大きく見ると組織開発的なアジェンダであったと思います。外部環境がさまざまに変化し、マネジメント方針や会社が置かれる状況も変わっていく中、会議のあり方も転換期に直面しています。様々なバックグラウンドを持つメンバーがどうすれば一丸となって会議に取り組めるのか、会議のどこを変える必要があるのかなどを考える機会が求められていました。

清水様(以下、清水):ビジネスの最適解を求める上で、固定化してしまっている定例会議やコミュニケーションがうまく回っていない会議について、どのような切り口で改善させるかを考えていく。その手法の1つとして、ファシリテーションにフォーカスして研修をご依頼しました。

WLB 大塚:他にも研修を提供される企業様は多いですが、今回弊社にご依頼くださった意図や背景についてお聞かせください。

清水:過去、大塚先生には2回ほど別のテーマで研修をご依頼しましたが、そのときの受講者から「お話がわかりやすかった。学びになった」という声が上がっていました。また、事前に今回の研修内容をご相談した際、ご提案いただいたプランが弊社の意図と合致していたことも大きかったと思います。

重冨:企画の段階で弊社から「単にファシリテーションスキルを上げる研修ではなく、組織開発にも繋がるような切り口にしたい」とご相談した際、大塚先生がその意図を深く汲んでくださったのがありがたかったですね。

◎リアルな研修の「付加価値」

WLB 大塚:コロナ禍後はオンライン研修が主流になりつつあります。オンラインは手軽で参加しやすく、効率的ですが、今回の研修に関しては「対面の方がいいですよ」と申し上げ、御社の皆様にもスムーズにご同意いただけたと思います。対面で行う研修の価値について、どのようにお考えでしょうか。

重冨:弊社では全社的にオンライン研修を活用し、効率的に学習のプロセスを回していくチャレンジを進めていますが、一方で対面かつオフラインの研修ではスキル以上の付加価値を得ることができます。今回の研修は、同じ時間に同じ課題に向き合う意識を醸成するという狙いもありましたので、対面での実施が不可欠と考えていました。結果的に参加者からポジティブな感想が多かったのは、対面で行ったからこそと思います。

清水:研修中はもちろん、合間の時間にいろいろな会話ができましたし、グループ分けを行い、大塚先生に巡回いただいた際にも気軽に個別質問ができました。対面だからこそ質問が深まったと思います。

WLB 大塚:当日はたくさんご質問をいただき、さすが御社の選ばれし社員の皆さんだと思いました。皆さんが、自分に課題がある前提で前のめりに参加してくださったので、講師としてはとてもやりやすい雰囲気をつくっていただきました。

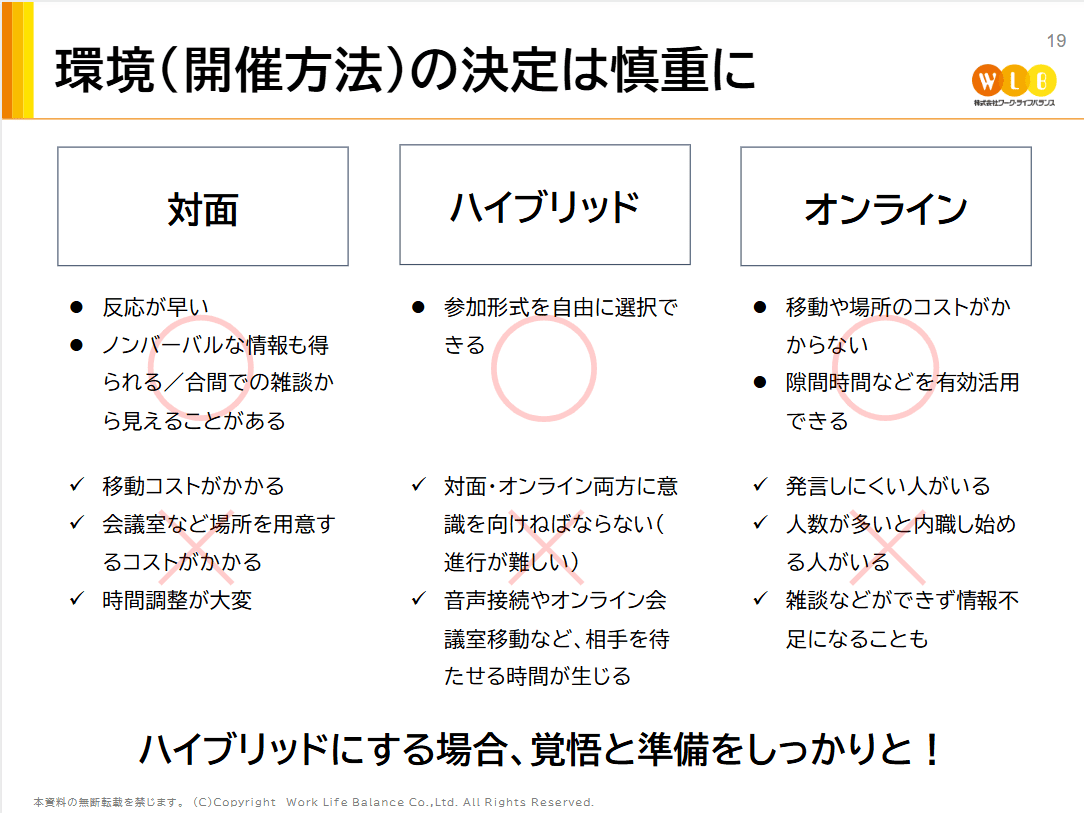

コロナ禍以降、活用されるようになったオンライン会議。場所に縛られることなく、柔軟に会議が開催できるという高い利便性がある一方、会議外の対話から生まれる発想やアイデアが制限されるなどの欠点も。対面型、オンライン型、ハイブリッド型それぞれの得意を活かして、会議の形式を選択していくことが重要、ということに、あらためて参加者もうなずいていらっしゃいました。

◎研修後に寄せられた声

WLB 大塚:研修後にアンケートを取られたとのことですが、印象的なお声をご紹介いただければと思います。

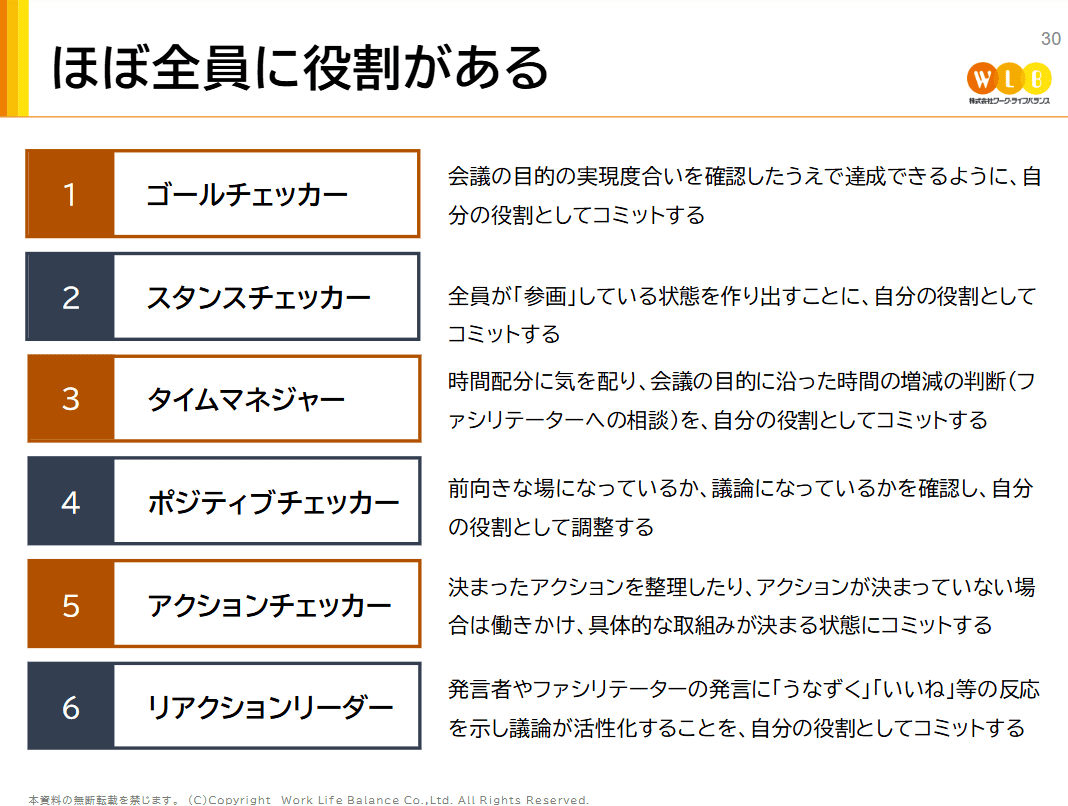

清水:「会議の中でファシリテーター以外にもいろいろな役割があることを理解でき、非常に勉強になりました」「会議の目的によって、対面・ハイブリッド・オンラインをしっかり使い分けて設定していくことを改めて考える機会になりました」といった感想が多く寄せられました。その後、「会議のスタイルが変わった」「会議の数が減った」という声も耳にしています。

重冨:例えば、東京と大阪でメンバーが別れている部では、一か所に集まったり会議をしたりする機会があまりなかったそうですが、「研修の場でコミュニケーションを深めることができ、とても良かった」と話していました。そして、最も多かったのは「質問に対する大塚先生の答えが、求めていたものと完全に一致していた」という感想です。研修では「何を学ぶか」も大事ですが、「誰から学ぶか」も大事です。大塚先生のお話には説得力や信頼感が伴っていたと感じています。

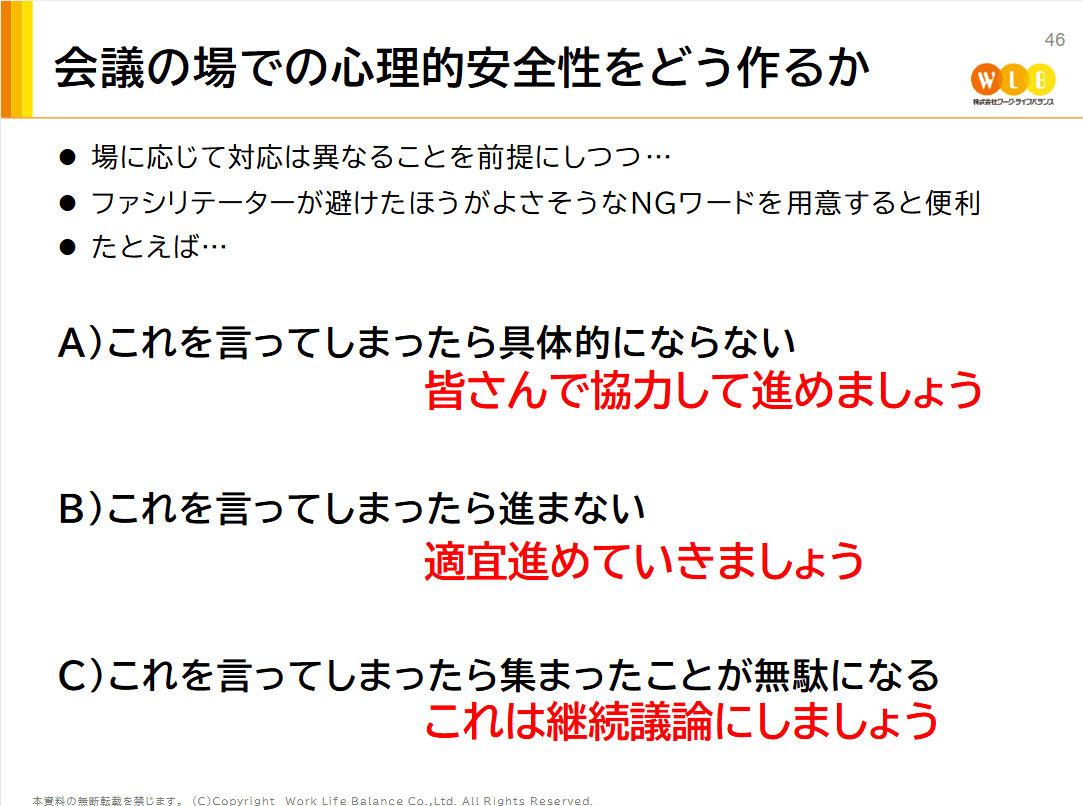

清水:大塚先生ご自身が研修中もファシリテーションの進め方を実践されていたので、お話の内容がスッと入ってくる感覚がありました。最後の質疑応答では、「質問を付箋に書いて出す」というオプションを示してくださり、実際に活発な意見交換が行われているのを見て、「そういう方法があるんだ」と非常に勉強になりました。

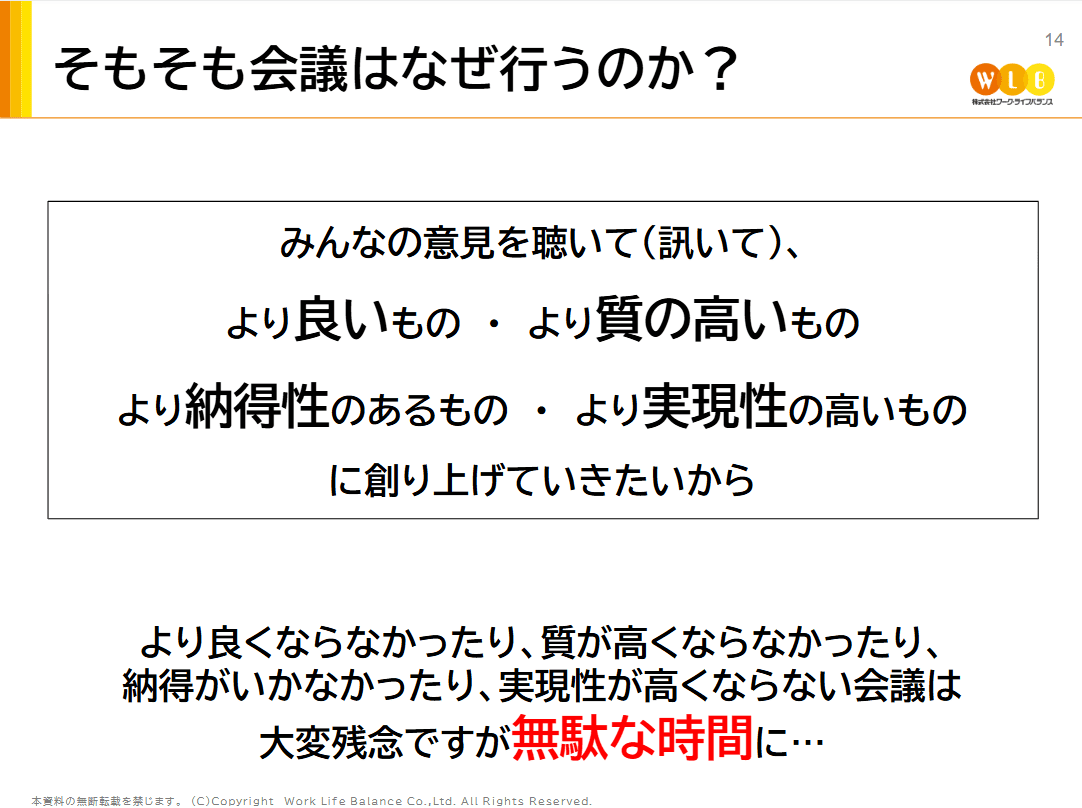

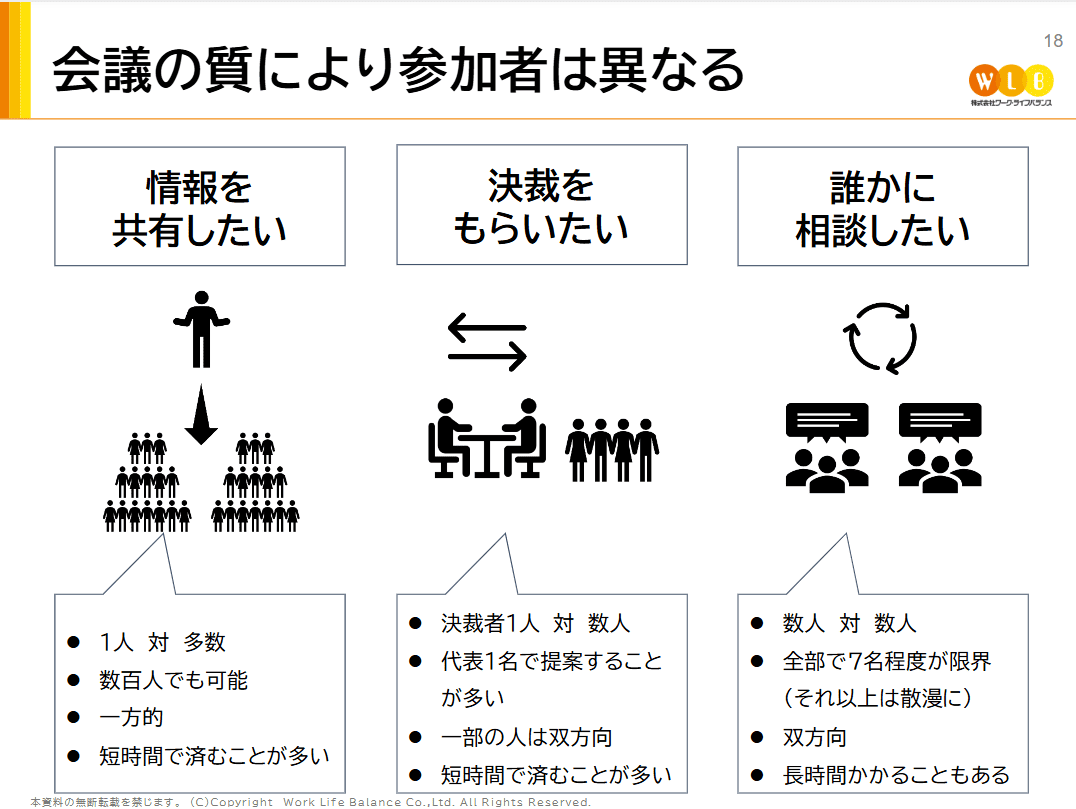

重冨:私自身は「何のために会議をするのか」という目的意識のお話が響きました。会議の目的を考えてデザインすること自体も仕事の一部である。そう言ってしまうと当たり前のようですが、関係者が多かったり上司の意向があったりすると、どうしても受け身の姿勢で会議に臨みがちです。改めて気づきを得ることができました。

◎今後の展開と期待

WLB 大塚:今後御社で組織開発、会議の運営などで展開を予定されていることや、弊社へのご期待についてお聞かせいただければと思います。

重冨:ファシリテーションスキルをしっかり学んだので、受講者がそれを活かせるような機運を醸成し、成果につなげていきたいと思います。今回参加したメンバー以外にも、いろいろな課題を抱えている人がいるので、今後はそういった人たちを支援していく方法を考えていきたいと思います。一筋縄ではいかない課題こそ、御社にご相談して、素敵なプログラムをつくっていけたらと考えております。ぜひ、引き続きご一緒できたらと思います。

清水:弊社では、4月に人事異動が多くありました。人が動くと、当然ながらコミュニケーションや関係性も変わっていくので、それぞれがうまく回るような施策を立て、組織開発につなげていくことが我々の課題となります。今後ともご支援をお願いいたします。

大塚:組織開発は一朝一夕ではできませんが、止めると元に戻ってしまうものでもあります。地道な取り組みを、飽きずに、少しずつ刺激を入れながら続けていくための体制をどのようにつくっていくか。そこでは、弊社がお役に立てることがまだまだあるのではないかと思います。ぜひ、また情報交換の機会をいただけたら嬉しいです。今日はお時間をありがとうございました。