日本国内で労働力人口不足が深刻化し、特に建設業では人材確保が困難な状況にあります。そんな中、「女性活躍できる企業かどうか」は企業が成長できるかどうかを大きく左右するポイントとなります。2024年11月20日、弊社では「建設業の担い手不足を切り抜ける!切り札は『女性活躍』」をテーマに、オンラインセミナーを開催。ゲストから現場の働き方改革における女性活躍や育成について語っていただくほか、最近の建設業界をめぐる大きな変化の背景や真の女性活躍推進の手法について、当社取締役・シニアコンサルタントの浜田紗織から解説を行いました。本記事では、その内容をお届けします。

「最近の建設業界をめぐる大きな変化の背景や真の女性活躍推進の手法について」

事例紹介「特別扱いしない現場での女性活躍」

株式会社ワーク・ライフバランス 取締役

国土交通省 中央建設業審議会 専門委員 浜田紗織

◎自己紹介

本日は「建設業の担い手不足を切り抜ける!切り札は『女性活躍』」と題し、三建設備工業様からお2人のゲストをお招きして、実際の現場での女性活躍についてお聞きしながら、皆様で勉強していければと思います。

最初に自己紹介をさせていただきます。私は建設業出身で、鉄道土木に携わっていました。夜勤が多い中で働き方やワーク・ライフバランスのテーマに目覚めたという経緯があり、技術職の中で母社員の第1号だったことから、働きやすい仕組みづくりなどを行ってきました。

現在は残業を減らして多様性を担保し、売り上げを上げるコンサルティングを行っており、中でも建設業関連の会社とご一緒するケースが多くなっています。また、中央建設業審議会の専門委員としても活動しています。

◎建設業の労働時間上限規制スタート 業界内の最近の様子

建設業の労働時間の上限規制が2024年にスタートしました。そこで、現在の業界内の様子についてお伝えしたいと思います。

2024年まで労働基準法の改正を適用しないとしていた業界の中でも、建設業は他の産業と同じ一般則の適用を決めたところに違いがあります。他の産業並みにしていかなければ、建設業は持続可能ではないとの判断があったと伺っています。

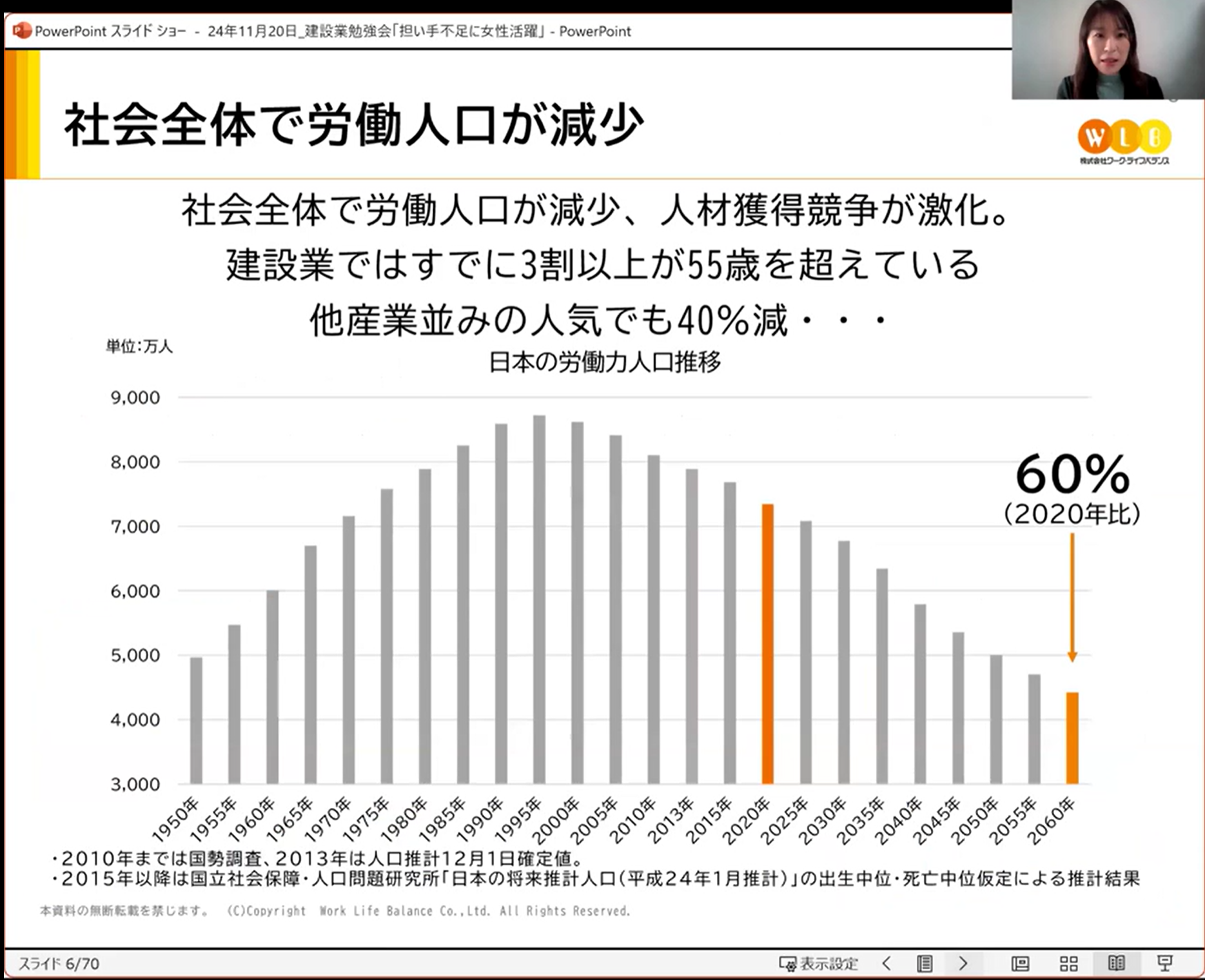

今、日本社会全体で労働人口が減少しており、2020年と2060年を比べると労働力が60%にまで減少するとされています。他産業並みの人気でも40%減になってしまう中、建設業には地域の担い手としての使命をどのように担っていくかが問われています。

すでに建設業の求人は今最も難しいといわれています。2024年の大卒の求人倍率を見ると、建設業は13.74倍。つまり、13社が1人ずつ求人を出して1社が獲得できるかどうかという状況です。例えば金融・サービス業は0.21倍であり、1人の求人募集に対しておおよそ5人から選ぶことができます。それを考えると、建設業は危機的状況にあります。

◎建設業法改正のポイント

この状況を受けて、2024年6月に建設業法が改正されました。ポイントは3つです。1つ目は労働者の処遇改善。2つ目は資材高騰に伴う労務費へのしわ寄せ防止。3つ目は働き方改革と生産性向上です。

今までの業界慣習では、工期と金額が決まった中で、働く人が生活時間を差し出してどうにか対応するやり方を取っていましたが、それでは持続できないという議論が行われました。特に労働時間については上限規制を設け、お金については処遇改善や労務費へのしわ寄せ防止によって担い手を確保していこうとしています。

そして最後に残るのが、多様な人材が働ける環境づくりです。中央建設業審議会では私たち専門委員から2023年10月に「建設業を志す多様な人材の確保のためには、適切な賃金の支払いとともに、建設行を志す多様な人材にとって、他産業と比較しても働きやすく、また、魅力的な勤務環境づくりも必要である。」という提言を行っています。まさに女性活躍というテーマは、多様な人材にとって魅力的な勤務環境づくりができているのかどうかが問われている部分でもあります。

ただ、「労務費のしわ寄せ防止」といった踏み込んだ議論ができているのは、良くも悪くも課題先進業界だからである、と私は考えています。建設業では就労人口の3割以上が55歳以上となっています。切実に多様な人材を受け入れる必要がありますし、だからこそ建設DXなどのポジティブな事例も出てきています。

◎日本の問題点

少し広い視点で見ていくと、女性活躍に関する課題は日本全体の問題でもあります。

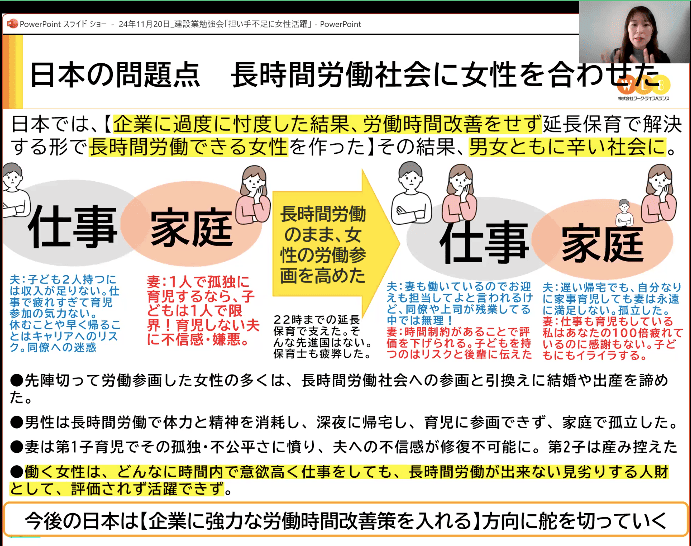

日本では、かつて「仕事は男性、家庭は女性」という性別役割分担をしていましたが、労働力人口が減ってきた中、「とにかく長時間仕事をする」というスタイルを維持したまま女性の労働参画を高めていく政策をとりました。象徴的なのは22時まで保育園の延長保育ができるというルールづくりです。

その結果、先陣を切って労働参画した女性の多くが、長時間労働社会への参画と引き換えに結婚や出産をあきらめる、男性は長時間労働で体力と精神を消耗したまま深夜に帰宅し、育児に参画できずに家庭で孤立する、といった問題が起きてきました。

せっかく2本の柱で収入を得て働き続けられても、第1子の育児で妻が孤独や不公平さに憤りを募らせ、第2子を産み控え、少子化を加速させる状況にもなりました。また、働く女性はどんなに時間内で意欲高く仕事をしたとしても長時間労働ができない見劣りする人材として評価されず、活躍できない方向に向かいました。

日本は、長時間労働のまま女性の労働参画を高めたところに大きな反省があります。ですから今後は企業に強力な労働時間改善策を入れる方向に舵を切っていく必要があります。

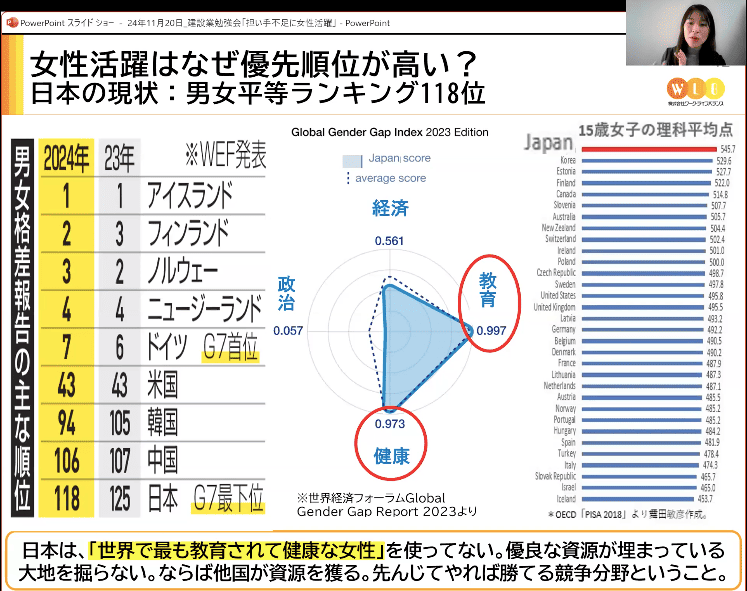

◎女性活躍を進める理由

実は日本の女性は世界で最も教育されていて、15歳女子の理科の平均点は世界一です。教育と健康のスコアは非常に高いのですが、経済・政治分野では全然活躍できていない状況があります。これは他国から見ると、優良な資源が埋まっているのに自国ではその大地を掘らないようなものです。そこに目をつけた外国企業が資源を獲り始めていて、実際に外国企業への女性の流出が起きています。

他の先進国の人材戦略を見ると、仕事と家庭で性別役割分担をしていたのは同じですが、これを変えていくにあたり、法改正による強力な労働時間の改善を行ったところに大きな違いがあります。これにより、育児を複数の手でできる働き方の社会を設計直したわけです。

ここまで見ていくと、建設業において女性活躍の議論が高まってくるのは当然だと思います。

◎先進企業の事例

実際に、企業の中でも好事例が出てきています。

群馬県の沼田土建の青柳社長は「単純に人が足りないから女性で補うという感覚は違う。それ以上に多様性を活かすという考え方が重要である」とおっしゃっています。

青柳さんは、人の生活に寄り添う建築をしていくためには、仕事の丁寧さ、しっかりと人の気持ちや価値観に寄り添う必要があるとお話されています。そのためには単一的な価値観、ハラスメントがあるような状態ではなく、多様な人がいてお互いに尊重し合う職場にすることで、丁寧な仕事につながり、お客様にも応えていけるとの考えをお持ちです。多様性を生かす意味で女性活躍に強い関心があると語ってくださいました。

私たちは沼田土建の女性社員2人にインタビューをしていますが、お2人とも再就職をしてご活躍されています。1人は他の組織で働いていて、結婚を機に専業主婦になり仕事に復帰された方、もう1人は沼田土建で総務のお仕事をされていて、子育てで離職していたのを青柳社長自らスカウトして、建設ディレクターとして再入社された方です。

青柳社長は全権協連(全国建設業協同組合連合会)という組合組織の会長としても、各県の組合のみなさんに女性活躍やそれに資する働き方、環境整備などについて波及していただいています。

女性の再就職については、東京の東大和市が経験者採用枠の条件を上限30歳から45歳に引き上げたことで応募者数が5倍になっています。いろいろな組織が「活躍できる女性がまだこんなにいた」という事実に気づきつつあります。

高知県のフクヤ建設では、属人化解消や若手育成などの取り組みを進めた結果、女性技術者の割合が46%(女性の設計職61%、現場監督約30%)となっています。フクヤ建設の取り組みは、働きがいや生きがいについても向上させていくことで、女性活躍にもポジティブな効果があることを証明しています。

今までは、新入社員が内定時や入社後にビジネスマナーを学ぶなど、社会人として同じ方向で取り組むための教育を行うケースが一般的でしたが、現在は「社会人になっても自分らしく仕事とプライベートが両立できる」という安心感を得ることで、会社に対するエンゲージメントが高まるとされています。私たちが提供する内定者向けダイバーシティ推進研修などで内定辞退や離職の予防に取り組まれる会社も非常に増えているところです。

◎自社の状況を確認しよう! 10のチェックポイント

自社の状況を確認する10のチェックポイントをご用意しました。それぞれチェックしていただければと思います。

1 執行役員以上の役職者の女性の割合が3割以下である

2 女性管理職比率が3割以下である

3 活躍している社員は出張・転勤・残業を苦としないタイプのみ

4 子育て女性のキャリアコースが限定的でそこからは出世できない

5 あの部門・あの職種には女性が行かないという暗黙の了解がある

6 ハラスメントや離職者の問題に手を打てていない

7 正直女性は難しいよねという社員の声を聞いたことがある

8 経営トップの本音が「うちの業界では女性は無理」

9 受付やお茶出しなど、女性だけが担い続けている仕事がある

10 新卒採用時の女性が3割以下である

気になる項目について、他社の動向にアンテナを立てていただければと思います。

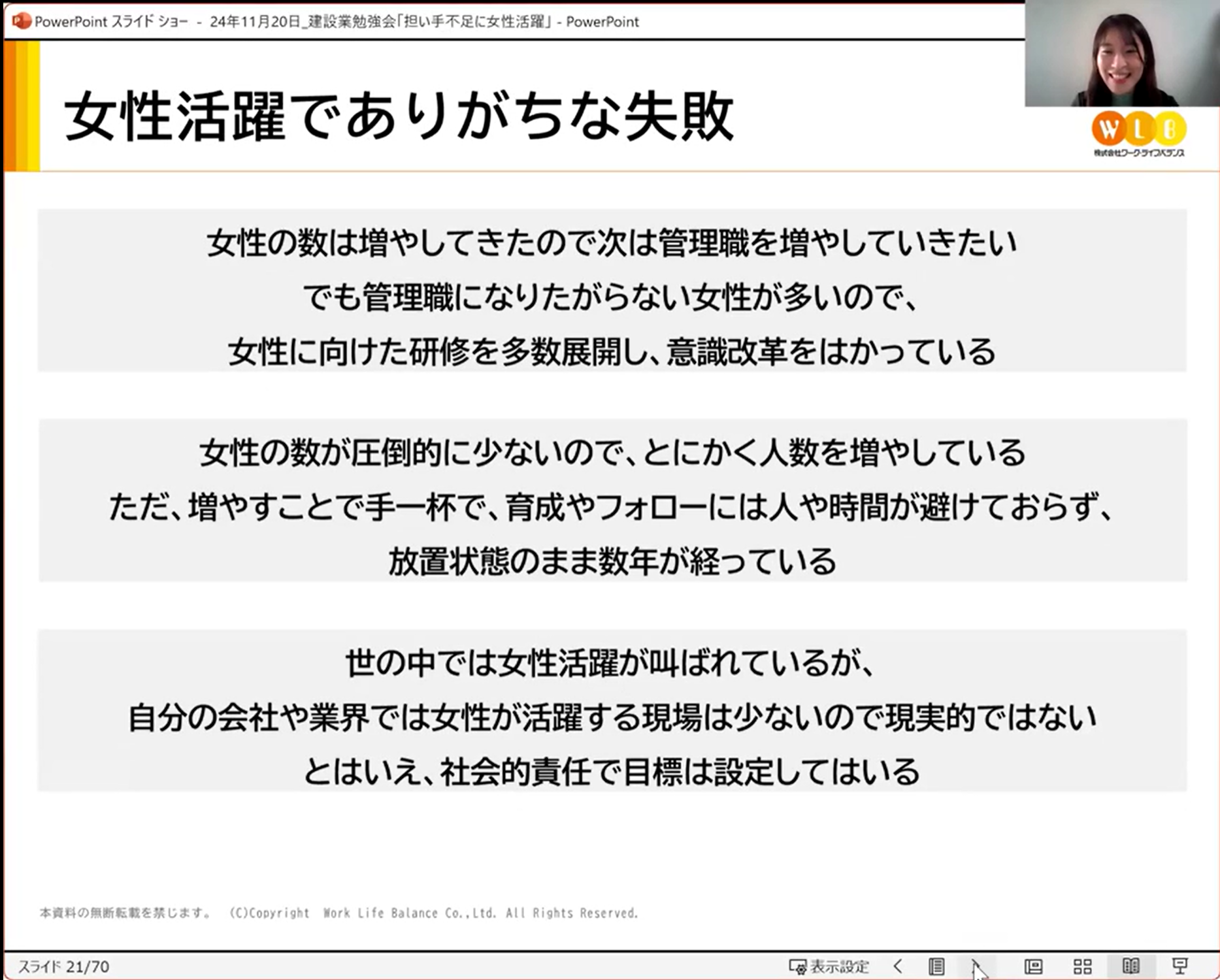

◎女性活躍でありがちな失敗

ここで、ありがちな失敗についてお伝えしたいと思います。

上記の1、2、3あたりにチェックがつく会社で、「うちの会社の女性活躍はこんなタイプ」というのが該当する場合は注意が必要です。

「女性の数は増やしてきたので、次は管理職を増やしていきたい。でも、管理職になりたがらない女性が多いので、女性に向けた研修を多数展開し、意識改革を図っている」

5、6、7、8あたりにチェックがついた会社でよくある失敗が以下のパターンです。

「女性の数がとにかく圧倒的に少ないので、とにかく人数を増やしている。ただ、増やすことで手いっぱいで、育成とかフォローには工数をかけておれず、放置している」

8、9、10あたりにチェックがつく会社は、以下のようなケースが見られがちです。

「世の中では女性活躍が叫ばれているが、自社では女性が活躍する現場が少ないので現実的ではない。とはいえ、社会的責任があるので目標は設定している」

では、ここから三建設備工業株式会社関東支社 北関東支店の神田次長と太田さんにお話をいただきたいと思います。よろしくお願いします。

■特別扱いしない現場での女性活躍

三建設備工業株式会社 関東支社 北関東支店

次長 神田雅章様 エンジニアリング部 主査 太田真未様

聞き手:担当コンサルタント 堀江咲智子

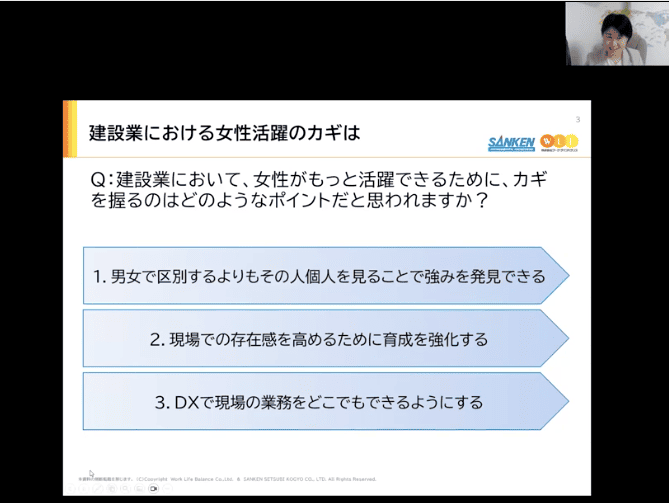

◎建設業における女性活躍のカギ

堀江:三建設備工業様は1946年創業で社員数は1326名。うち技術系958名、事務系368名。主に管工事業、建設工事業などを請け負っています。

事前に神田様と太田様に「建設業において女性がもっと活躍できるためにカギを握るのはどのようなポイントだと思われますか」とご質問したところ、次の3つの観点をいただきました。

1 男女で区別するよりもその人個人を見ることで強みを発見できる

2 現場での存在感を高めるためにも育成を強化する

3 DXで現場の業務をどこでもできるようにする

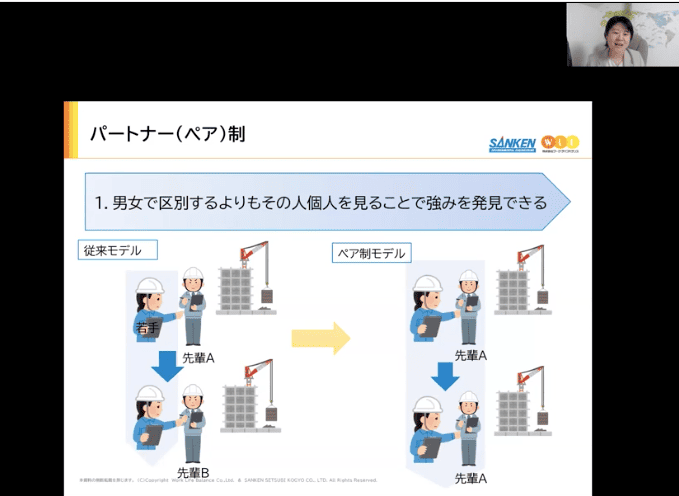

◎パートナー(ペア)制

「1 男女で区別するよりもその人個人を見ることで強みを発見できる」について、パートナー(ペア)制という制度を作り、育成を強化されています。

従来であれば、現場ごとに別の先輩が若手に付くというモデルが一般的ですが、ペア制モデルにおいては若手と先輩がペアになっているところに特徴があり、ペアの相性も神田さんがよく観察しながら決めているとお聞きしています。どのように運営しているのでしょうか。

神田:女性の現場員が入り始めた当初、「女性上司には女性部下、女性部下には女性上司」という組み合わせで動かしていましたが、最近になってそれが単なる独りよがりだったと気づきました。そこで、ペア制を運用するにあたっては男女関係なくペアを組み、教育係が若手を教育しながら現場を回して効率を上げていく形にしました。現在、ペア制を導入しているペアから退職者は出ていないですし、コミュニケーションを上手に図りながら若手の能力向上にもつながっています。

堀江:最近は教育係の育成も進められているそうですね。

神田:教育係同士で意見交換を行うなど、教育係にも相乗効果が生まれ、全体的にいい方向に進んでいるのを感じています。

堀江:実際に太田さんも若手の育成に携わっておられますが、性別問わず若手を育てていく上で、どんなふうに気を付けているのでしょうか。

太田:業務・作業だけではなく、「社会人として、こうしたらもっとスムーズに仕事が進むよ」といった、メンタル面のアドバイスも心掛けています。

堀江:ペアが固定化されてくると、相手の特性に合わせた育成がやりやすくなるかもしれないですね。神田さんがペアの相性の良さをよく観察されているところもポイントだと思います。「ペア制を導入して何年ぐらいですか」というご質問をいただいていますが、いかがですか。

神田:4年目です。今年から1年生と4年生が出ている状況です。

堀江:その4年生も次の育成係になってくれたら、というフェーズに来ているということですね。

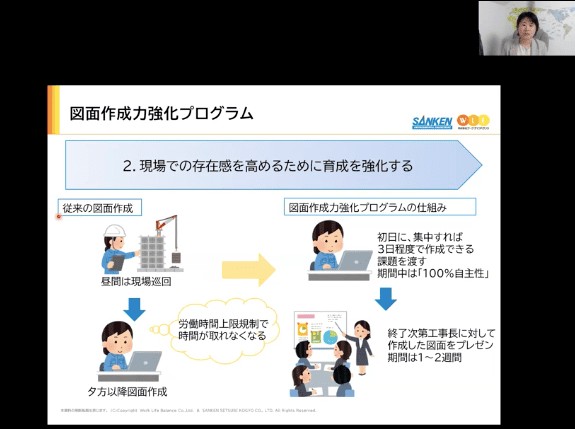

◎図面作成力強化プログラム

堀江:次に「現場での存在感を高めるためにも育成を強化する」について、北関東支店では図面作成力強化プログラムを導入しています。

従来、現場管理をしている皆様は、昼間は現場を巡回したり職人さんに呼ばれたりして事務所にいないケースが多く、夕方落ち着いた頃に図面や書類の作成を開始することが多くありました。ただ、労働時間の上限規制が入ったことにより、時間確保が難しくなり、若手がなかなか現場から帰ってこられないという課題もあったため、図面作成力の強化を実施しました。

このプログラムでは、神田さんから現場代理人にあらかじめ連絡をして、現場に配属されている若手の方を支店に一度お戻しになり、初日に、集中すれば3日程度で作成できる課題を渡し、期間中は自主的に図面作成に取り組んでいただきます。図面作成が終了次第、工事長に対して作成した図面をプレゼンテーションするというプログラムです。標準期間は1週間から2週間程度とお聞きしています。

神田:もともと社内で図面が描けるかどうかが死活問題になっていて、外部の図面業者を使うケースが増えています。その中で、人に描いてもらった不完全な施工図をそのまま職人さんに出してしまうと、職人さんにわからないことが出てきます。職人さんから事務所に電話がかかってきて現場に走って向かう、の繰り返しが起きていて、現場に行ったら帰ってこない状況も増えていました。であれば、施工図を全部描けなくてもよいので現場の若手にポイントだけは理解してほしいと考え、簡単な施工図をイチから描いてもらう取り組みを始めました。

具体的には、一般的な躯体図や基本の設計図、納入仕様書などのデータ一式を渡した上で施工図を描いてもらい、描き終わるまでは放置します。聞きたいことがあれば自分から質問してもらう形にしています。自分が図面を作成しながら疑問に思うことがあれば、当然、それは職人さんに聞かれるポイントでもあるので、そういったところを見極めてほしいという意図があります。その力をつけてもらうには、集合教育よりも1人ずつ放置してやってもらう方式がベストではないかと考えたわけです。

堀江:図面を作る力だけではなく、計画の立て方や質問の仕方、ポイントのつかみ方や最終日に報告するときのプレゼンテーションの力など、いろいろな能力が多面的に分かる仕組みになっているのが非常に秀逸だと思います。「図面作成は何年目の社員さんにやっていらっしゃいますか」という質問をいただきました。

神田:2年生から6年生ぐらいの間から、現場の状況も見つつ、男女関係なく1人ずつ呼んでいます。効果としては、少しずつポイントがつかめるようになったと感じています。他人が描いた図面でも「ここがポイントだな」と理解したり、「自分はこう描いた、こう思う」と主張したりする力が身につけば、現場で誰かに何か言われて惑わされることもなくなり、自信を持って動けるようになります。

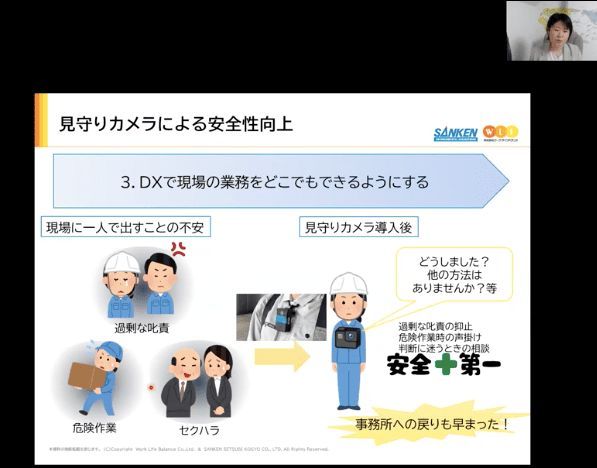

◎見守りカメラによる安全性向上

堀江:そして3つ目が「DXで現場の業務をどこでもできるようにする」です。今はどの会社でもDXが大きなテーマになっていますが、今日ご紹介するのは「見守りカメラによる安全性向上」です。

例えば女性が1人で現場に出るときに、厳しく叱責されてメンタルが心配になる、危険な作業が行われる、セクハラにあわないかといった、様々なご不安があります。北関東支店では、首元に小さなカメラをつけ、支店から状況が見られる仕組みを導入されています。

1人で現場に出ている場合、ちょっと気になるところがあったり危険作業があったりするときに支店から声をかけており、3つの心配事の抑止力になっているとのお話です。実際に導入して、どのようにお感じでしょうか。

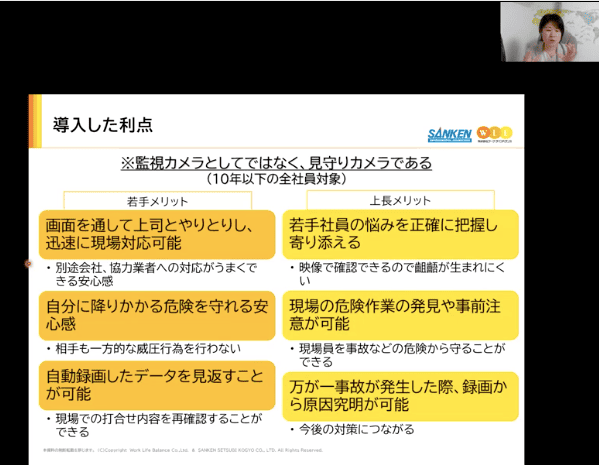

神田:女性の施工管理が少なかった頃、小学生が持っているような防犯ブザーを女性社員に持たせて現場に出していました。最近は男女関係なく10年生以下の若手社員全員に見守りカメラを持たせ、現場に出るときだけオンにしてもらっています。それにより、支店から個人のカメラを常に見られる状況を作っています。録画もしているので、何か問題事があったら事務所に帰ってきてから動画を見直すこともできます。また、様子がおかしそうな人のカメラを中心に見守っています。

カメラをつけたことにより、用事が済んだら若手が速やかに事務所に戻ってくるようになり、作業効率も上がっていますし、問題に巻き込まれる率も減ってきたと感じています。費用対効果も十分大きいのではないでしょうか。

堀江:若手の方々からすると、自分が判断に迷ったときにすぐに相談できる、しかも画面で相談ができる安心感がありますし、上司側も正確に悩みを把握ができなどのメリットがあります。

神田:「今日現場でどんな作業をしているか」を把握しておけば、危険な作業を見守ることができます。危ない作業をしていた場合、こちらから「作業をやめなさい」という指示も的確に出せるので、そういった面もメリットだと思います。当初は「監視カメラ」という見方をされ、嫌う若手もいましたが、今は「見守りカメラ」として運用しているので、どうしても映せない現場を除いては高い頻度で運用できています。

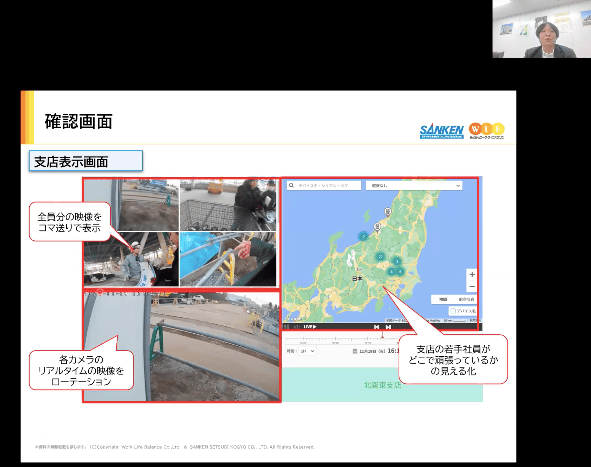

堀江:実際の画面もご説明いただければと思います。

神田:私のパソコンに、10年生以下、外注さんも含めて約60人分の画像が表示され、クリックすると個人の画面に飛ぶことができ、画面上から本人と会話することも可能です。こちらのパソコン上から写真を撮ったりカメラを動かしたりすることもできます。今まではあからさまに強い口調だった協業さんも、カメラを導入してから柔らかい口調になっていると感じています。

◎現場支援チームが主戦場へ

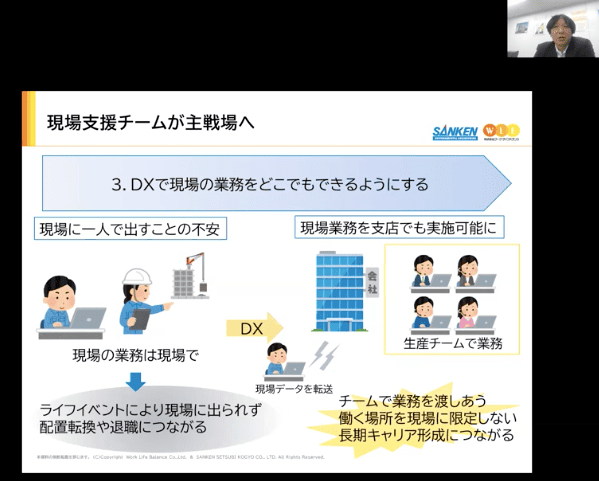

堀江:DXでは、現場支援のチームが主戦場になっていくという話もお聞きしています。「現場の業務は現場でやる」となると、どうしてもライフイベントなどで一時的に現場を抜けたときに復帰が難しくなり、配置転換や退職をすることにもなりかねません。そこで、現場でのデータを速やかに支店に共有し、支店内の「生産チーム」というチームで業務を引き取る取り組みをされています。このチームを作られた意図や今後の展望なども教えていただきたいと思います。

神田:働き方改革もある中で、これからはフロントローディングや、いかに支店の中から現場の業務を先んじてできるかがカギになると思っています。「現場を支店の中から動かしていきたい」という思いで生産チームを作り、運用を始めています。現在は4年目になります。

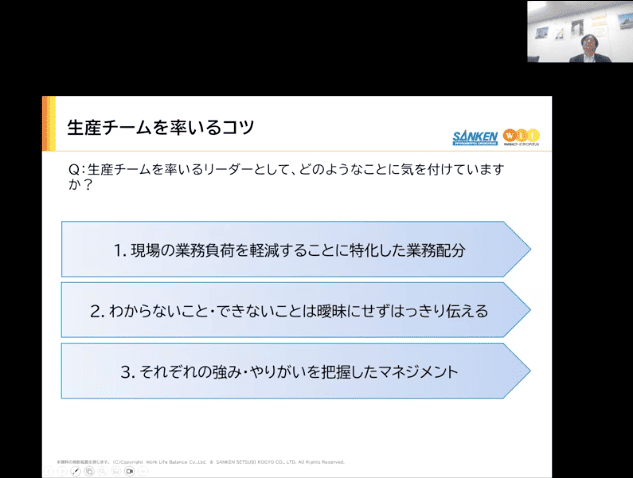

堀江:実際に率いている太田さんにも伺いたいと思います。日頃から現場の業務を支えていらっしゃると思いますが、どんなところに気をつけているのでしょうか。

太田:1つ目は「現場の業務負荷を軽減することに特化した業務配分」です。生産チームのそもそもの役割は、現場の負荷を軽減させることと品質を向上させること、問題を早く解決することです。生産チームの動きが悪かったり仕事が適当だったりすると、逆に現場の負担や手間が増えてしまい本末転倒です。ですので、依頼をさせるタイミングや、こちらから声をかけるタイミングを早めにしているほか、うまく役割分担を見極めることを意識しています。例えば見栄えのいい資料を作るのは現場の方より私たちのほうが慣れているので、資料作成はこちらが行うなどの工夫をしています。

2つ目は「わからないこと、できないことを曖昧にせずにはっきり伝える」です。生産チームは派遣社員を含めて8名、うち5名が女性であり、現場経験があるのは2人ぐらいしかいません。ですので、手戻りを避けるためにも、わからないことは現場とまめにコミュニケーションを取り、はっきり伝えることが大事だと思っています。

私が若手に伝えているのは、「手元の資料や、ネット検索を参照して、10分考えて手も足も出なかったら、あなたにはできないということなので、早く聞きなさい」ということです。モヤモヤしていても時間のムダなので、早く解決することを心がけてほしいと思っています。

堀江:そして3つ目は「それぞれの強み・やりがいを把握したマネジメント」です。

太田:若手については、得意な部分を伸ばし、苦手なところをレベルアップさせることも重要ですが、私自身が長く働くことができたのは「こういう仕事をしていると楽しいよね。喜びを感じるね」という瞬間がいっぱいあったからだと思います。そういう楽しさや喜びが蓄積されていれば、例えば上司が変わったり部署が転換したりしても、長く働く上での心のよりどころになると思います。年に2回の面談などでは、そういったものを見つけてほしいと話しています。

日々の業務に追われると、自分の強みがわからなくなるので、年に2回自分を見つめる時間を持ち、「あの仕事をしたとき、とても楽しかった」といった経験を思い出してもらえたらいいですね。それぞれ得手不得手があると思うので、足りないところはできる人が支えながら、チームとして高いところに行けたらと考えています。

堀江:太田さん自身のやりがいはどの辺りにありますか。

太田:私は複雑なシステムの設備を構築するよりも、お客さんとあれこれ話しながら小さな悩みを解決していくことに喜びを感じるので、そういった業務を自分で自分に割り当てています。

堀江:太田さんと最初にお会いしたときに衝撃的だったのが、「現場の仕事のどれぐらいを生産チームでサポートできると思いますか?」とお聞きしたときに「ファイリング以外全部できるというつもりでやっています」と力強くおっしゃっていたことです。「現場の仕事は現場でやるものだ」といろいろな方が話す中、そんなふうに発言されたのが記憶に残っています。

太田:当然、現場にいなければできないことはたくさんあると思います。ただ、事務所でできることは、世界のどこでもできるということだと思うので、生産チームでDXをうまく使いながらいろいろやれたらいいなと思います。

堀江:最後にお2人から改めて、メッセージをいただければと思います。

太田:一言で「女性活躍」といっても、採用数が少ないから増やしたいのか、離職率を下げたいのか、昇進の意欲を向上させたいのかなど、会社によって目指すものが違います。ただ、これは女性だけの問題ではなく、男性も同じ問題を抱えていると思います。

私自身を振り返ってみると、三建設備工業に入社してから「女性だから」と言われた経験がほとんどありませんでした。やはり全社員が働きやすくなれば自ずと女性も働きやすくなるので、そこがカギではないかと思います。

神田:過剰に気にせず、分け隔てしないことが一番大事だと思います。今は「○○ハラ」というのが多いですが、あまりにも気にしすぎると、逆にそういうところに触れてしまう気もします。

生産チームでは現場の全ての業務を担い、現場は施工と安全管理だけ行う形になるのが理想ですが、まだそこまで行き着いていません。その中で「生産グループは女性のチームではない」というところは意識しています。女性が生産チームで頭脳となって現場を動かすことも大事ですし、女性が現場で動くことも大事です。男性・女性が融合していくチャンスを増やすことが重要ではないでしょうか。

堀江:ありがとうございました。

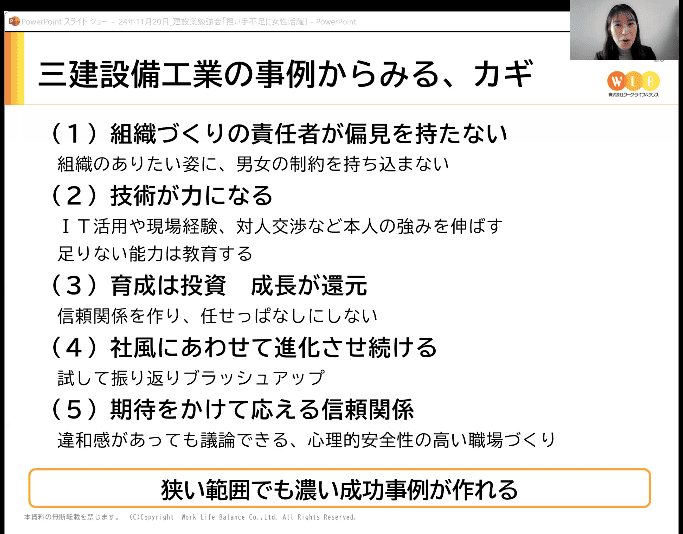

◎三建設備工業の事例から見る5つのカギ

浜田:私の方でも、神田さん、太田さんのお話から学べるものを5点まとめました。

1つ目は「組織づくりの責任者が偏見を持たない」です。まず男女の制約を組織のありたい姿に持ち込まないこと、また現場と事務所の仕事の線引きについても偏見を持たずに取り組まれていることがよくわかりました。

2つ目は「技術が力になる」です。図面の力をつけることで自信が持てるというお話もいただきましたし、IT活用についてもお聞きしました。太田さんにおいては、現場経験が今の仕事をかなり力づけてくださっていると感じました。また、本人の強みややりがいもしっかり尊重して仕事の配分をされていると思いました。

3つ目は「育成は投資 成長が還元」です。「見守る上司のほうが負荷が高くなってしまうのでは?」というご質問をいただいていますが、きっと部下が成長することでの還元を受け取っていると思います。信頼関係を作って任せっぱなしにしないという点をご確認いただけたと思います。

4つ目は「社風にあわせて進化させ続ける」です。いろいろ試して、振り返ってブラッシュアップをするところも学ぶべきポイントだと思いました。

5つ目は「期待をかけて応える信頼関係」です。神田さんと太田さんの間にも、太田さんと部下の方にも信頼関係があり、違和感があったとしてもお互いに議論していけるのではないかと拝察しています。心理的安全性の高い職場づくりができていると感じました。

そして、これを支店の範囲でやっているところも1つの注目ポイントです。狭い範囲でも成功事例を作り、しっかり全社に発信をされているところも素晴らしいです。

◎OODA(ウーダ)女性活躍ループ

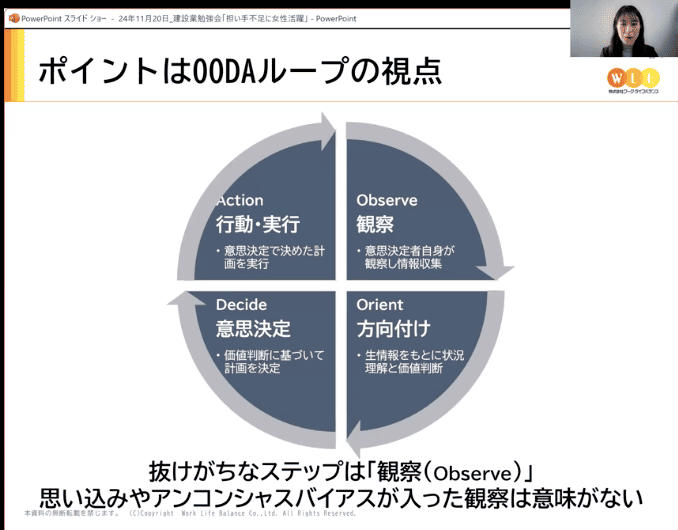

「心配だから女性を出さない」とか「とにかく調査に調査を重ね、計画に計画を重ねてから1歩を踏み出す」というやり方でなかったのをご確認いただけると思います。

OODAループという、観察をして方向付けをしたら意思決定をして行動・実行するというステップがあります。PDCAサイクルよりもOODAループのほうが速いスピードで変えていけると言われていますが、三建設備工業のやり方からもこういった手法が学べます。

OODAループの中で抜けがちなステップは観察(Observe)です。ここに思い込みやアンコンシャスバイアスが入ると、悪影響を及ぼします。

脳はこれまでの経験を通して色味を判断して答えを出しており、ブレやすい状況があります。「自分には緑に見えるから、当然緑でしょ」と思って話を進めていくと、齟齬が起きてくるわけです。

女性活躍についても「女性って結婚や出産のタイミングでモチベーションダウンするよね」「女性って管理職になりたがらないよね」「女性って共感力が高くて、きめ細かい仕事が得意だよね」などと思ったら、そこにアンコンシャスバイアスが働いているかもしれないと考えていただくといいかなと思います。

私たちが女性活躍を進めていくときには、まずは観察のフェーズでアンケート調査やヒアリング支援を、アンコンシャスバイアスを排した第三者のプロの目線で行うケースが非常に多いです。とにかく急いで方針決定をしていくためのファシリテーション支援も行っています。さらに、計画立案や現場伝達のフェーズや、実際アクションをしていくフェースでの支援もしております。先ほどのチェックリストに基づいて、どのようにOODAループを当てはめていくかを考えていただけるとよいと思います。

◎失敗パターンから脱却する取り組み事例

「高い目標を設定したけど、管理職比率は低いまま」というところに対しては、理由を調査し、実際に判断をした上で、役員候補の女性と社長の対話をしていく意思決定をし、実際に行動していく事例があります。「やらなければと思いつつ何も手をつけていない」「女性活躍がまだまだ自分ごとになっていない」という会社に対してもOODAループに当てはめて実行していくお手伝いをしています。

先ほどのチェックで9番にチェックがついた会社は、OODAの手前からご相談したほうがいいかもしれません。まずはオンラインでの作戦会議をさせていただければと思います。フルプランでサポートするケースもあれば、ライトプランで部分的に支援をご提供するケースもあります。

私たちがサポートさせていただいているオーテックという会社では支援チームというものがあり、一般職の女性のメンバーが多かったのですが、このチームが指示を待つ姿勢から「自分たちも変える」姿勢に大きく変わりました。一般職採用の女性については、かつてはしっかり役割分担をしていましたが、最近は人材を枠にはめるのはもったいないと考えるケースが増えています。私たちはそういった個別のお悩みにもお答えしています。

敷島製パンでは、女性の管理職比率30%という目標を掲げ、私たちが伴走させていただいています。今ちょうど女性工場長が誕生し、マネジメントが始まっているところです。現場の女性が活躍できていないという課題についても、伴走して取り組んでいます。

また、アパレルのオンワードは男性中心の企業でしたが、ご一緒する中で、女性の役員を2名登用されています。

◎誤解されやすい女性の特質とその対処

建設業の社長さんによく聞かれるのが、「でも、男女の差ってありますよね」ということです。私たちが3000社と一緒に改革をしていて感じているのは、男女差よりも個人差の方が大きいということです。

1点あるとすると、セロトニンというホルモンの分泌量は男性のほうが高く、女性のほうが低いという生物学的な違いがあります。セロトニンの分泌量が低いと欠落に過敏になったり不安になる傾向があったりします。例えば「管理職になりませんか」「大きな仕事をやってみませんか」と打診を受けた際に、「自分はそんな大した能力もないのに褒められてしまった」と、詐欺を働いているように感じる詐欺師症候群という傾向があります。こういった傾向は女性に強く出がちですので、女性自身が「私、詐欺師症候群が出ているかもしれない」と思い、男性上司も「この人今詐欺師症候群かもしれないからもう一度打診してみよう」と思うだけで、コミュニケーションのミスマッチが少し減らせると思います。

◎ご提供プランのご紹介

ほかにもさまざまなプランをご提供しています。最近、私はトップ層と対談を行い、実際に多様性のある人材をどう経営戦略として活かしていきたいのかといったお話を伺っているほか、ブランディング・採用につなげるサポートも行っています。弊社代表の小室が審査員を務めるマイナビの「BEST VALUE AWARD」という表彰もあり、サポートしている企業にはブランディングの一環として応募していただきたいと申し上げています。ぜひ皆さんも応募をご検討いただければと思います。

最後にお伝えしたいのは、仕事と家庭や私生活は十分両立していけるとイメージしていただきたいということです。いろいろな背景の人が会社に来るからこそ、相乗効果が出てきます。D&Iや女性活躍に積極的に取り組み、これから先、勝てる組織、充実した人生、建設業界においても新しい風を吹かせられる環境を一緒に作っていければと思います。ありがとうございました。