社会の動向と対策

産業競争力会議にて、シカゴ大学山口一男教授が提言した

「女性の活躍推進と長時間労働との関係について」

2015年2月

女性の活躍推進と長時間労働との関係について

1.女性の活躍の阻害要因としての長時間労働

わが国において、管理職(わが国で言えば課長相当職以上)の女性割合が、OECD諸国中10%と他国と比べ(米国は43%、欧州諸国の多くは30%台)極めて小さいことは良く知られているが、このことと長時間労働とは密接に関係している。筆者は、2009年経済産業研究所調査データの分析(2014年『日本労働研究雑誌』所収の筆者論文「ホワイトカラー正社員の管理職の男女格差」)において、わが国の従業員100人以上の企業に勤めるホワイトカラー正社員中、男性の中で課長以上の管理職に就く者の割合は約3 6%だが、女性の中で課長以上の管理職に就く者の割合は約4%と極めて大きな男女差があることを示した後、その男女差が他の男女の属性の違いによってどの程度説明できるかを分析した。

結果はまず学歴・年齢・勤続年数など「人的資本」の男女差によって説明できる男女の課長以上管理職割合の格差はわずかに21%であることを示した。つづいて男女の週当たり就業時間の差を考慮すると、説明度は39%に大きく増加すること、つまり男女の週当たり就業時間差が単独で約18%と、男女の学歴・年齢・勤続年数差をあわせた説明度(21%)にほぼ匹敵する説明力を持つことを示した。またこの差は特に週40時間以上の労働を恒常的にしているかどうかの男女差がもたらすことをあわせて実証した。

ただ上記の分析だけでは、長時間労働をするかしないかが、女性にとって男性と比べより大きな管理職要件となっている(長時間労働が女性にとって管理職登用機会に男性より大きく影響するという因果関係を意味する)のか、あるいは管理職になると女性は男性に比べ、長時間労働をしなければならない傾向が強まる(長時間労働は管理職登用の原因ではなく結果である)のかは判然としない。

筆者はこの2つの可能性について以下の理由で、前者の因果関係の理解が正しいと結論している。一つは、加藤隆夫コルゲート大教授・川口大司一橋大教授・大湾秀雄東大教授の共著による経済産業研究所の2013年の研究論 文結果で、彼らは企業内人事について昇進時以前の就業時間の影響を調べるパネル調査 データ分析を通じて以下の二つの重要な事実を明らかにした。

まず彼らの研究によると 長時間労働は男性の昇進率を高めることはないが、女性では昇進率に大きく影響する。これは長時間労働が女性にのみ管理職資格要件となっていることを示唆する。二つ目の発見は高い人事考課結果が男性では昇進率を高めるのに、女性では高めないという事実である。これは女性は人事考課結果によらず管理職昇進率の低い職に配置する「間接差別」の存在を示唆する。

それらの研究結果から筆者はさらに女性のホワイトカラー正社員の約四分の三が事務職に配置され(男性は約四分の一)、「女性事務職」は「男性事務職」と異なり残業時間が少なく、管理職昇進率が著しく低いという特徴があることが、管理職と長時間労働との女性のみに見られる強い関係をかなりの部分説明することを示した。

つまり、女性の長時間労働が管理職要件となっているのは、わが国企業では正社員に対し恒常的に長時間労働することを期待し、その条件を満たせないものはいわゆる「一般職者」として、その多くが補助的役割の事務職であるが、管理職登用の候補から最初から外されてしまうという慣行が多くの日本企業に広まっているせいであることが主な原因である。

男性にとって長時間労働の管理職登用への影響が少ないのは、男性正社員の大部分は常時残業を期待される総合職であり、このため実際に残業するか否かよりは、仕事の成果や実績が評価されるのに対し、女性正社員の場合は、その大多数が一般職者であるが、最初に一般事務職に振り分けられれば、潜在的には事務職以外の才能があってもそれを発揮できる機会が与えらないだけでなく、仮に事務職者としての能力を評価されて人事考課の結果が優れていても、それが加藤・川口・大湾が示したように、管理職昇進に結びつくことが少ないという結果を生むのである。これでは、女性の管理職登用はもとより、女性の活躍は著しく制限される。

このことから女性の活躍を阻んでいるのは、長時間労働そのものというよりは、恒常的に長時間労働できる正社員のみを将来の管理職候補とするわが国企業の人材登用・人材活用のあり方に根本問題があることになる。

女性の多くは、家庭との役割の両立問題を男性より大きく抱えるため、恒常的長時間労働はできず、結果としてその多くが潜在能力や適性の如何にかかわらず、一般職を選択しやすく、そのことが女性の活躍を阻んでいる。これは女性の選好による自由な選択の結果ではなく、わが国の人材活用が能力や成果以上に、会社への長期・長時間のコミットメントを管理職登用要件とするというような、人材活用上は非合理的と思われる制度が経済成長期に定着し、それが女性の主たる家事育児の役割があるという「伝統的男女の分業」規範の存続の下で、女性の選択の余地を著しく狭めている結果であると考えられる。

これらの問題が企業の自主的努力により解消できるなら問題は無いが、筆者の別の研究では、正社員で残業ゼロのフルタイム就業を希望しながら、実際にその希望がかなえられているのは、女性事務職の一部だけという分析結果も得た。また、ワーク・ライフバランス施策を導入しかつ女性人材活用で労働生産性の高くなっている企業は、従業者300人以上の企業の中でわずか14%程度であるという実証結果も得ている。企業の自主努力だけで、従来の典型的な正社員の働き方のあり方を企業が率先して変えていくとは考えられず、したがって女性の人材活用も遅々として進まないという結果になると考えられる。

2.長時間労働を削減する施策案及び経済成長との関係

長時間労働の削減は、日本企業が時間当たりの生産性でなく、一日当たりの生産性に依拠する慣行が問題である。一日当たりならば長時間労働で労働生産性を上げるという戦略が成り立ちうるからである。

しかしこの日本企業の戦略には、多くの問題がある。まず第一に、わが国のホワイトカラーの労働生産性の低さとの関連がある。IT革命によって欧米のホワイトカラー職の生産性は大きく増大したが、わが国では例外的に全く増大しなかった。これはIT革命が、本質的にホワイトカラー職のモジュール化などによる効率化や、働き方の柔軟化(在宅勤務など職場や時間を限定しない働き方)をもたらすことで多様な経験や働き方の選好を持つ有能な人材を生かすことに成功したのに対し、わが国ではIT革命がホワイトカラー職の効率化も柔軟化も生み出さなかったからである。

これは一つには欧米と異なりわが国ではIT技術が各企業特殊な管理文化の中で特化され、企業を超えて交換可能なシステムを生み出さず、その結果最新技術や他企業で経験を積んだ有能なIT専門家の活用を困難にしたことがある。これは筆者の想像であるが、IT技術の利用についてモジュール化などによる生産性向上利益よりも、企業内特殊管理目的や情報流出コストを重んじるわが国の企業体質に問題がある。

もうひとつはわが国企業では顔を突き合わせて仕事をするチームワークや協業の強調により、雇用者が自分の労働時間管理をしながら柔軟に働くことを許さなかったことである。ここで重要なのは、特に後者の働き方の特性、つまり、みなが一緒に時間的効率性をあまり気にせず、専門による分業ではなく協業をするという働き方が、恒常的に長時間時間労働をし、時間当たりでなく一日当たりの生産性を問題にするという企業のあり方の中で発達・定着した慣行だということにある。しかし、このようなわが国企業のあり方は現在もますます発達するIT技術とその利用の中で、著しい不能率を生み出していると考えられる。

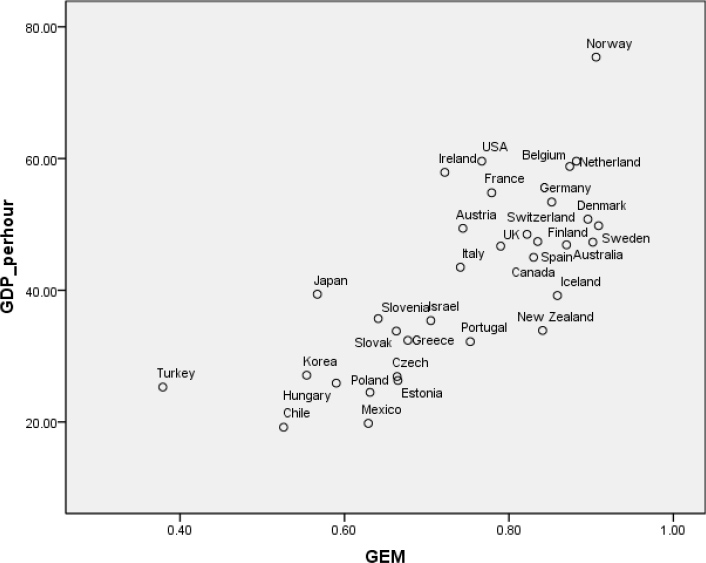

さらに時間当たりの労働生産性と女性の活躍の間には強い関係が存在する。次の図は時間当たりのGDP(購買力平価調整値)と国連が2009年に発表した女性活躍度(Gender Empowerment Measure、GEM)の関係をOECD諸国内で見たもので、筆者の経済産業研究所の2011年の研究論文「労働生産性と男女共同参画」で示したものだが、日本より時間当たりGDPの値の高いOECD17カ国のすべてが、日本より高いGEM値を持っている。

逆に言えば、女性の活躍度の少ない分、日本は時間当たりの生産性は低いのである。この女性活躍度と時間当たりGDPの関連は、双方に共に影響する人的資本度を制御してもなりたち、女性活躍度の影響は、労働生産性に強く影響する人的資本度の影響の80%にものぼることを筆者は明らかにした。女性不活用の機会コストは極めて高いのである。

なお女性活躍度(GEM)は時間当たりでなく、長時間労働度を反映する一人当たりのGDPに対しては、影響していない。逆に言えば、長時間労働によってGDPを高める国は、女性人材活用には成功していないといえる。

その他にも、筆者や経済産業研究所の研究者でもある慶応大学の山本勲教授らの研究は、わが国においてもワーク・ライフバランス(WLB)施策を、推進センターなどを設置して積極的に推進している企業は、時間当たり労働生産性が高く、特に山本・松浦の研究(山本勲・松浦寿幸(2011)RIETI研究論文)は生産性の高い企業がWLB施策を推進しているのではなく、施策導入後に、数年のタイムラグを置いて、生産性が向上することを示した。

ただ残念なことに、このように女性活用により生産性を向上させている企業は未だ極めて少数である。またより一般に女性の活躍が経済の活性化の一つの有効な方法であるという点については、欧米ではもはや常識である。米国政府、国連、OECDの重要ポストにつく人々がこぞってわが国の経済活性化の可能性はそこにあると強調しているのは、多分に大雑把な議論であるとはいえ、筆者は基本的に正しいと考える。ただわが国の制度改正には、今までのわが国固有の雇用制度への理解が欠かせない。それについて筆者は昨年12月の『中央公論』で議論しているが、内容は省く。

以上の理由から、一人当たりでなく時間当たりの生産性を重視することがわが国企業の成長にも不可欠であると考えられるが、それにはやはり長時間労働に依存する働き方を変えなければならない。この目的のためには、筆者はいくつかの方法があると考える。

(1)一つは、言うまでもなく、最大労働時間規制であるが、EUの48時間規制にはわが国企業の抵抗があり難しいが、労働基準法の限度時間の遵守を原則とする(職種や一時期の例外は認めるが)、原則週55時間を最大時間とする案を提言する。

(2)もう一つは、オランダなどにみられる労働者がペナルティーを受けずに、労働時間を選べる権利を認めることである。これを全職種に適用するのはわが国の実情では難しいので、基本的にホワイトカラー・イグゼンプションと結びつけ、残業代の出ない職種は、基本的に雇用者が労働時間を選択できることを法的に保障することが考えられる。当然そのような職においては昇進・昇給機会は、業績・成果に依存させるべきであろう。

(3)第3に、特に女性の活躍の推進に関し、総合職・一般職の区別や、同様な企業内の「コース制」について、恒常的に残業できるか否かの条件をつけることを違法とすべきと考える。2006年の雇用機会均等法改正で、企業が「転居および転勤に応じることができる」ことを総合職の条件とすることは女性に対する間接差別とされたが、「恒常的に残業できること」は間接差別の要件とはされていない。しかし女性の活用のためには、この要件を女性への間接差別とすることが絶対に必要である。また一般に男女で大きく分かれるコース制はどのようなものであれ、間接差別となる可能性が高いので、そのような制度に対しては間接差別にならないとの立証に関し企業側に説明責任があるとする均等法改正が必要と考える。

3.諸外国における労働時間規制及び適用除外

EU(欧州連合)は、英国を除き残業時間を含め最大48時間という法的規制をしている。適用除外はあるが、それは職種で決まり、業種による除外はない。適用除外の職種は、職務時間が完全に本人が決められる職種(厳密な意味での裁量労働者、役員など)、警察官、警備員、船の乗務員などである。英国の場合は、労使で合意に達すれば例外を認めるという点を除き、EUと基本的に同じである。米国、カナダ、オーストラリアなどは最大労働時間規制はないが、労働時間の条件は契約で決まり、日本のように無原則ではない。

日本の場合、労働基準法に基づく、限度時間(週最大残業時間15時間、つまり週当たり限定就業時間55 時間)という目安があるが、労働基準法36条による労使の特別協定に基づけば、限度時間は適用されず、わが国では、実際にそういった特別協定のあるなしにかかわらず、限度時間は事実上無視される状態がある。労働基準法の遵守の徹底と共に、限度時間を超える残業については、一部の職種を除き、あくまで例外期間のみとし、恒常的に限度時間を超えることを認めるという労使の合意は労働基準法の精神に反し、法的に禁じることが望ましい