【2022年7月改正対応】女性活躍推進法とは?企業が取組む義務の行動計画と事例集

本記事を執筆した株式会社ワーク・ライフバランスは厚生労働省による女性活躍認定「プラチナえるぼし(※1)」を取得しています。※1:令和5年1月末における「プラチナえるぼし」取得企業数は36社です。

女性活躍推進法の改正により対応に迫られている企業担当者や経営者のかた、女性スタッフの活躍や採用に真剣に取組もうと考えているかた、「そもそもなぜこんなに女性の活躍が世の中で叫ばれているの?」という気持ちを抱いていらっしゃるかたなど様々な理由でこのページをご覧になっているのではと思います。

この記事では、時代に合わせて現在においても改正が続けられている「女性活躍推進法」について、最新の改正のポイントや改正の背景、対象となる企業とその企業の義務、行動計画の策定や情報公表をどのように行えばよいか、そもそもなぜ女性活躍は必要とされているか、どうすれば女性社員や管理職・役員は増えるのか、今後の女性活躍に関する法律に対する予測や展望についてまとめましたので、ご参考となれば幸いです。

目次

- 1 最新情報まで対応 – 改正女性活躍法のポイントまとめ

- 2 まず確認!女性活躍推進法の対象企業と義務

- 3 厚生労働省が認定する「えるぼし」「プラチナえるぼし」とは?概要と取得方法

- 4 わかりやすく解説!女性活躍の行動計画策定に必要なこと

- 5 企業規模別の「女性活躍状況の情報」公表の内容とやり方

- 6 なぜ女性活躍は必要か?法律施行・改正の背景と企業メリット

- 7 女性活躍で経営や人材確保を進展させた企業事例

- 8 どうすれば女性社員や役員・管理職は増えるのか?

- 9 支援を続けて16年。株式会社ワーク・ライフバランスの女性活躍推進プログラム

- 10 これから女性活躍関連の法律や義務は今後どうなるか?将来に向けていまから準備できること

最新情報まで対応 – 改正女性活躍法のポイントまとめ

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律、通称「女性活躍推進法」は2016年4月に制定されて以来、現在に至るまでに何度か改正が行われています。

企業のご担当者に向けまして、改正のポイントをまとめましたのでご確認ください。

2022年7月の改正内容

厚生労働省のサイトに記載されている、2022年7月の法改正の内容は以下です。

女性の活躍に関する情報公表項目として「男女の賃金の差異」を追加

常時雇用する労働者が301人以上の一般事業主に対して、当該項目の公表が義務付け

女性活躍推進法では、改正前より企業に対して以下のような義務が定められていました。

- 女性の活躍度合を示す数値項目を計算し、女性の活躍度合を把握すること

- 企業の規模により決められる、一定数以上の数値項目を、自社ホームページ等で外部へ公開すること

2022年7月の改正は、以前より定められていた外部へ公開する数値項目に新しく「男女の賃金の差異」が追加されました。また、この項目は301人以上の労働者を雇用している企業は必ず公開することが義務付けられています。

今まで外部への公開が必須となっていた公開すべき数値項目の数は2つ以上でしたが、法改正で追加された「男女の賃金の差異」が追加されることで計3つ以上が必須となります。

「男女の賃金差異」は、次の計算式に従い、割合(パーセント)で算出する必要があります。

- パート・有期社員のみ

- 正社員のみ

- 労働者全体

| 区分 | 男女の賃金の差異 |

|---|---|

| パート・有期社員(非正規労働者) | XX.X% |

| 正社員(正規労働者) | YY.Y% |

| 全労働者 | ZZ.Z% |

ひとこと改正ポイント:男女の賃金差の公表は、大企業は義務化された。

2022年4月の改正内容

2年ぶりの改正となった2022年4月の改正内容ですが、厚生労働省にて以下のように記載されています。

女性活躍に関する情報公表の義務の対象が、常時雇用する労働者が301人以上から101人以上の事業主に拡大

この改正が行われるまで、女性活躍推進法の対象は301人以上の労働者を雇用している企業、つまり中小企業法上の「大企業」のみが対象でした。しかし、2022年4月の改正により101人以上労働者を雇用している企業も、数値項目を外部へ公開することとなり、規模が小さい企業にも本法律の対象が広がりました。

ひとこと改正ポイント:情報公開の義務が、大企業だけでなく中小企業にまで対象が広がった。

2020年6月の改正内容

平成27年8月の制定から4年、2020年6月に法律が改正されました。厚生労働省の該当ページにて2点公表されています。

女性活躍に関する情報公表の強化

「プラチナえるぼし」認定が創設

これまでの女性活躍推進法は、「大企業は女性の活躍度合を示す数値に関して数値目標を設定しなければならない」とする法律でした。しかし、この改正により各数値について自社ホームページ等で外部へ公開することが義務付けられました。

また、女性の活躍度合が「特に」優れている企業に向け、「プラチナえるぼし」認定制度が始まりました。

ひとこと改正ポイント:大企業は各数値の情報公開が義務化された。厚生労働省に認定制度が出来た。

改正内容の変遷と内容まとめ

女性活躍推進法について時系列順に改めてまとめますと、

「女性活躍に関する情報」を外部に公表する必要が生まれた。

↓

対象範囲が大企業だけでなく「雇用する労働者が101~300人」の中小企業にも広がった。

↓

「女性活躍に関する情報」に「男女の賃金の差異」が追加され、労働者が301人以上の大企業は公表が義務となった。

という流れになります。段階的に法律の対象範囲が拡大し、対応しなければならない義務化された項目が増えていることがお分かりかと思います。今後も改正によって対象範囲や必須となる義務項目が増えてくる可能性があるため、企業担当者のかたは注意が必要となるでしょう。

これまで改正内容を中心に解説してまいりましたが、次は女性活躍推進法の基本的な内容を改めて整理したいと思います。企業担当として知っておくべき「対象企業と義務」についてお伝えします。

まず確認!女性活躍推進法の対象企業と義務

現在、女性活躍推進法の対象となる企業は「雇用している労働者数が101人以上の企業」となります。

女性活躍推進法では、大きく2点を外部に向けて公表し、求職者がその情報に簡単にアクセスできるようにする義務が定められています。

- 女性の活躍度合をあらわす数値項目(現在自社ではどのくらい女性が活躍できているか)

- 女性の活躍度合改善のための行動計画(女性の活躍のために今後どのような行動を起こしていくか)

必要な数値項目の計算式、行動計画の詳細な作成方法については厚生労働省の公式パンフレットがありますので、ここではなるべく端的にご説明してまいります。

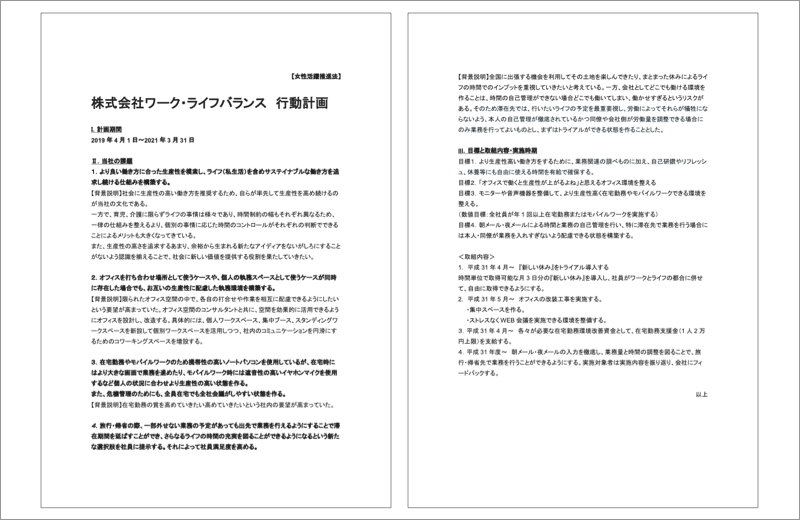

制作物の参考例:弊社の場合

どのようなことをしなければならないか?をイメージしやすいように弊社(株式会社ワーク・ライフバランス)の行動計画を例として掲載します。

弊社は厚生労働省による認定を取得していますので、例として掲載しました行動計画や公表内容は公的機関の一定基準を満たしていることを意味しています。これから初めて作業をされるかたや、今後えるぼし認定を目指される際に、少しでもご参考となれば幸いです。

行動計画

情報公表

- 数値項目:厚生労働省運営の「女性の活躍推進企業データベース(※1)」に情報を登録

- 行動計画:自社ホームページと「女性の活躍推進企業データベース」の両方に掲載(2021年4月度開始の計画)

※現在は2021年度集計のデータしか公開されていないため、2022年度7月追加項目である「男女の賃金差異」についてはまだ公開されておりません

※1:女性活躍推進法の対応のために様々な情報を公開する必要があります。「女性の活躍推進企業データベース」はそれらを公開する情報を取りまとめるために厚生労働省が運営しているホームページです。

義務内容1:行動計画の策定・届出

義務内容の1つ目は「女性の活躍のために今後どのような行動を起こしていくか」を公表することです。女性の活躍状況を向上させるための行動計画を作り、外部へ公表し、管轄の都道府県労働局へ届出をする必要があります。

行動計画は4つのステップを踏んで作成・公開します。

ステップ1:⼥性の活躍に関する状況把握、課題分析

行動計画を作る前に、自社の状況把握と課題の分析を行います。

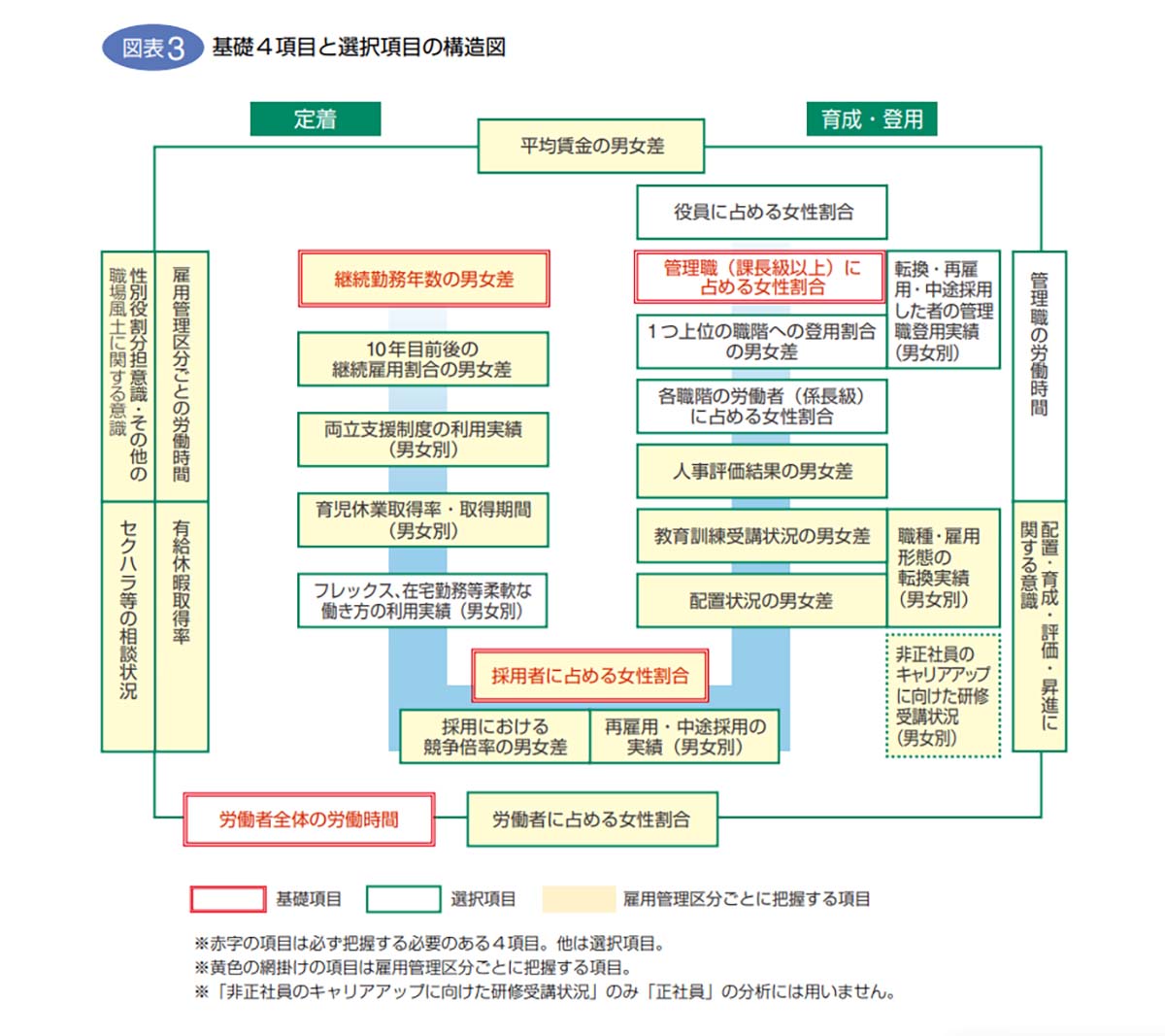

まず最初に、必ず把握すべきとされている4つの基礎項目を確認します。この項目はもう1つの義務である外部公表するべき数値項目の対象項目ですので、この4項目で外部公表へ対応することもできます。

4つの基礎項目とは何か、その計算式、満たすべき目安の数値(※)を記載します。

※各項目について「良い」と判断される数値。厚生労働省が公開している資料「策定支援マニュアル」の記載数値を掲載。

基礎項目1:採用した労働者に占める女性労働者の割合

直近の事業年度の⼥性の採用者数(中途採用含む) ÷ 直近の事業年度の採用者数(中途採用含む)× 100(%)

目安:20%以上

本項目は雇用管理区分ごとの把握が必要です。

雇用管理区分とは、企業が雇用管理を円滑にするために、仕事内容や転勤や昇給などの人事異動の頻度に違いによって、労働者を一定の領域ごとに区分けした設定を指します。「総合職:一般職 」「 事務職:技術職:専門職 」「 正社員:契約社員:パートタイム」のような分け方のことです。

契約形態だけでなく仕事内容の明確な違いによっても区分されるため、たとえば医療法人の場合は以下のような形式となります。

- 医師:AA.A%

- 看護師:BB.B%

- 介護職:CC.C%

- 事務職:DD.D%

- 全体:ZZ.Z%

基礎項目2:男女の平均勤続勤務年数の差異

女性の平均継続勤務年数÷男性の平均継続勤務年数×100(%)目安:70%以上

本項目も項目1と同様に雇用管理区分ごとの把握が必要です。

基礎項目3:労働者の各⽉ごとの平均残業時間数等の労働時間(健康管理時間)の状況

「各月の対象労働者の残業時間数の合計」÷「対象労働者数」目安:45時間未満

基礎項目4:管理職に占める⼥性労働者の割合

女性の管理職数÷管理職数×100(%)目安:20%以上

基礎項目以外の数値項目について

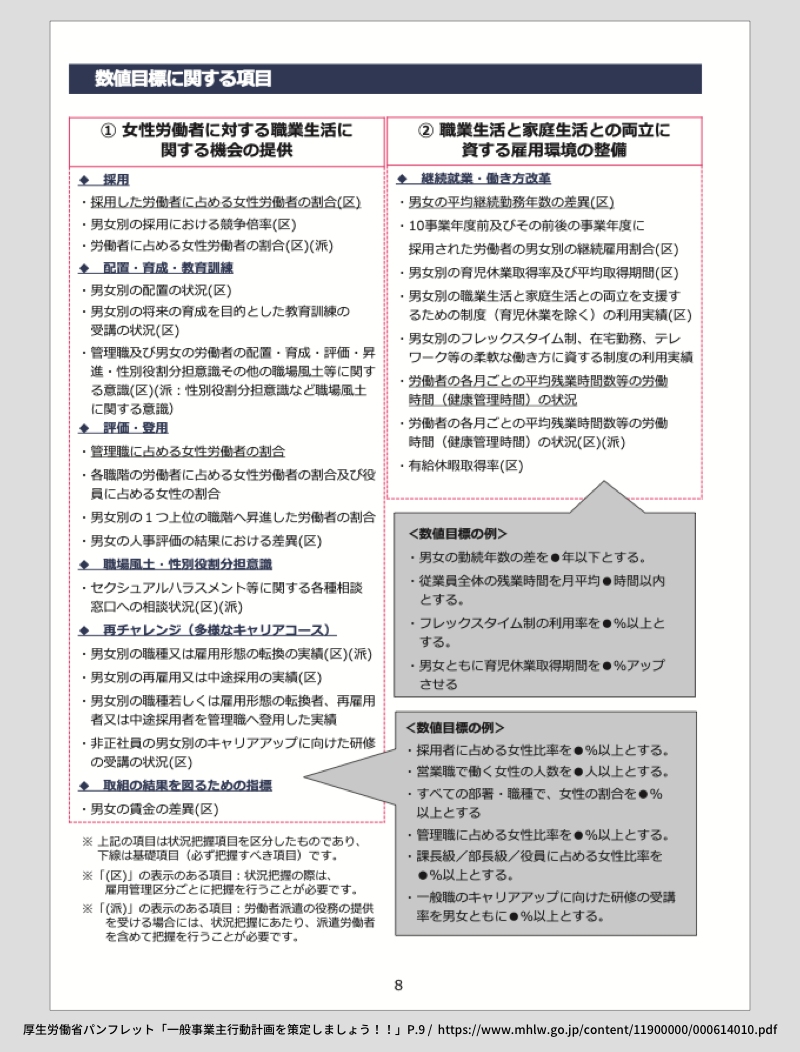

これらの必須とされる基礎項目4種の他に、厚生労働省では10種以上の選択項目が設定されています。

選択項目は自社の課題を把握するために効果的であるとされている内容です。詳しくは策定支援マニュアルや女性活躍推進法について説明している広報資料などの公的機関の情報をご確認頂けたらと思います。

ステップ2:一般事業主⾏動計画の策定、社内周知、公表

ステップ1で把握した自社の状況を元に「行動計画」を作り、社内・社外に向けて周知・公表します。

行動計画にはどのような内容を書くべきか、そもそも行動計画の中でどのような取組を行っていくべきかなど作成するうえで悩みや疑問点が多く、詳しく記載しますとボリュームが増大するため本記事では別の見出しにて記載しています。

ここではまず全体像を把握するためにポイントをご紹介します。先に詳細な行動計画の作成方法を確認したい方はこちらをクリックして該当項目に移動してください。

行動計画は、①働いている女性労働者に職業生活における機会を提供すること ②仕事と家庭が両立できる環境整備、この2点について期間と数値目標を設定し、実際に何を行っていくのか?を記載します。

そして、作成した行動計画は自社の社員だけでなく、求職者が簡単に確認できることが求められています。ですから、社内と社外の両方への周知・公表が必須となっているのです。

社内通知の例

- 社内の全社員が確認する場所に、内容を印刷して掲示する。

- 社内全員に電子メールで通知する。

外部公表の例

- 自社ホームページへの掲載をする。

- 「女性の活躍推進企業データベース」へ情報を登録する。

例に挙げている方法に限らず、それぞれきちんと情報が行き渡るような形であればどのような方法を取ってもよいとされています。ただし外部公表の方法については、厚生労働省運営の「女性の活躍推進企業データベース」への登録が推奨されています。

ステップ3:一般事業主⾏動計画を策定した旨の届出

行動計画の作成が終わったら管轄の都道府県労働局に届出ましょう。

※参考:厚生労働省 都道府県労働局(労働基準監督署、公共職業安定所)所在地一覧

行動計画の届出様式は厚生労働省のページで公開されています。また、電子での申請も可能です。

記入例は厚生労働省発表のパンフレット13ページ以降に記載されています。

参考:次世代育成支援対策推進法について

次世代育成支援対策推進法とは、労働者の仕事と子育てに関する法律です。

女性活躍推進法と同様に雇用する労働者が101人以上の企業は行動計画を策定し、都道府県労働局への届出が義務となっており、多くの場合が同時に届出の作業を行うことになります。

厚生労働省ではこの2つの法律について、同時に届けを出すための様式も公開されておりますので、合わせてご確認いただけたらと思います。

ステップ4:取組の実施、効果の測定

届出を行った行動計画の内容について、実際に取組の実施をします。そして、取組の結果がどうであったかを定期的に効果測定しましょう。

義務内容の2つ目である「女性活躍状況の情報公表」は、年1回以上の更新と新しい数値の公表が必要になります。

行動計画の効果測定と合わせて情報の更新を同時に行えば、効率的に作業を行うことが出来るのでおすすめです。

義務1:行動計画の策定・届出まとめ

- ⼥性の活躍に関する状況把握、課題分析

- 一般事業主⾏動計画の策定、社内周知、公表

- 一般事業主⾏動計画を策定した旨の届出

- 取組の実施、効果の測定

女性活躍推進法では継続的に女性の活躍状況を向上していくことが求められています。「なんのために?」を理解できれば4つのステップもスムーズに進められるかと思います。

厚生労働省:ポジティブ・アクション|行動計画策定支援ツール」でエクセルデータ等が配布されています。活用してみてくださいね。

義務内容2:女性活躍状況の情報公表

本法律の2つ目の義務の内容として「現在自社でどれくらい女性が活躍できているか」の指標となる数値項目を外部に公表する必要があります。

「女性活躍状況の情報公表」は企業規模に応じて対応の内容が変化します。必須となる項目や選択項目が違い、公表する項目数も異なります。

自分の会社ではどの項目を公表項目として選択するべきかの基準など、行動計画の策定と同様に悩みや疑問の多い項目ですのでボリュームが多く、こちらも別途解説しています。

企業規模による違いを踏まえた具体的な詳しい公表方法については後述する「企業規模別の「女性活躍状況の情報」公表の内容とやり方」をご確認ください。

女活法の対象企業と義務まとめ

女性活躍推進法の対象企業と義務を改めて端的にまとめますと、

- 対象は「雇用している労働者が101人以上の企業」である

- 対象企業は「女性活躍のために企業が実施する行動計画」と「現在女性がどれくらい活躍しているかの指標となる数値項目」の2つを公表する

となります。

WEBサイト「女性の活躍推進企業データベース」でご確認いただけるように、学生や求職者は各企業の取組について容易に情報を得られるようになっています。

女性活躍推進法で対応する各項目は女性求職者へのアピールにも直結する内容になるため、「法律であるから、義務だから」と機械的に対処するのではなく、人材採用や定着のためのひとつの方法論として取組むことが好ましいと弊社は捉えています。

女性活躍に関する各数値項目の把握や情報公表について一定の基準を満たした場合、厚生労働省から女性が活躍する会社であることを公的に認定いただくことも可能です。次はこの認定制度「えるぼし」「プラチナえるぼし」認定の仕組みについてお伝えします。

厚生労働省が認定する「えるぼし」「プラチナえるぼし」とは?概要と取得方法

女性活躍推進法が定めた通りに行動計画の作成と届出を行った企業のうち、取組状況が優良と判断された企業は、申請をすることで「えるぼし」認定または「プラチナえるぼし」認定を受けることができます。

同様の認定マークとして、「次世代育成支援対策推進法」における「くるみん認定」(厚生労働省)や、女性活躍度合の高い上場企業と認められた証である「なでしこ銘柄」(経済産業省)などがあります。各内容について国や公的機関が「お墨付き」を与えたホワイト企業の証とも言えるでしょう。

認定マークは、円の中に「L」がデザインされており、その上に星が輝くデザインとなっており、「L」には、Lady(女性)、Labor(労働者)、Lead(手本)等様々な意味が込められているそうです。

こちらの認定制度では、優良と判断される基準として5つの評価項目が設定されており、評価項目の達成度合によって、より上位の認定を受けることができる仕組みとなっています。

「えるぼし」認定を受けた企業は、認定マーク「えるぼし」「プラチナえるぼし」を名刺や商品等に印刷することができ、女性活躍をめざした企業であることを外部にアピールすることができます。

「えるぼし」認定と「プラチナえるぼし」認定の違い

「えるぼし」認定には3段階のレベルが存在しており、最大の認定を受けるには、5つの評価項目すべての基準を満たす必要があります。

「プラチナえるぼし」認定を受けるには、最大の「えるぼし」認定を受けた上で、さらに様々な条件をクリアする必要があり、より高い水準での女性活躍を実現した企業である証明をすることができます。「プラチナえるぼし」認定企業は、行動計画の作成と届出が免除されます。

「えるぼし」認定の受け方

「えるぼし」認定を受けるためには、5つの評価基準を一定数以上クリアする必要があり、その実績を「女性の活躍推進企業データベース」に毎年公表する必要があります。

5つの評価基準は端的にまとめると以下の項目と内容になります。

より詳細な情報は 厚生労働省:えるぼし認定、プラチナえるぼし認定 をご確認ください。

①採用

男女別の採用の競争倍率が同程度であること。また、正社員の女性割合が産業ごとの平均値以上(※)であること。

※産業別の平均値については、厚生労働省が毎年出している統計情報を利用します。

②継続就業

直近の事業年度において、女性の平均勤続年数が一定以上の水準であること。

③労働時間等の働き方

直近の事業年度において、時間外労働の合計時間が、各月全て45時間未満であること。

④管理職比率

直近の事業年度において、管理職の女性労働者の割合が、産業ごとの平均値以上(※)であること。

※産業別の平均値については、厚生労働省が毎年出している統計情報を利用します。

⑤多様なキャリアコース

直近の3事業年度において、特定条件のキャリアアップの実績があること。(女性の非正社員から正社員の転換等)

の2つの条件を満たすことで「えるぼし」認定を得ることが出来ます。

「プラチナえるぼし」認定の受け方

「プラチナえるぼし」認定を受けるには、「えるぼし」認定の最大評価の取得に加え、多くの条件をクリアする必要があります。厳しい条件も多く、えるぼし認定企業は2000社以上ありますが、プラチナえるぼし認定企業は36社しかありません(令和5年1月時点)。認定条件は以下のとおりです。

各項目の達成に応じて「えるぼし」認定のレベルが変動し、認定マークの色味が変化します。

「プラチナえるぼし」認定を受けるには、次にあげる条件を全て満たす必要があります。

- 改善する取組を行い2年以上連続して実績が改善されること

- その取組状況を「女性の活躍推進データベース」に公表すること

- 作成した行動計画に設定した取組を行い、定めた目標を達成したこと。

- 「えるぼし」認定の5つの評価基準をより高い水準で全てクリアしていること。(「管理職比率」、「労働時間等」の目標数値が厳しくなります)

- 男女雇用機会均等推進者、職業家庭両立推進者を選び、任命していること。

- 先述の女性の活躍状況の把握のための情報項目について、8項目以上を「女性の活躍推進企業データベース」で公開していること。

えるぼし認定まとめ

厚生労働省などの公的機関の認定制度は、求職者や従業員だけでなく、取引先や各種広報など外部へもアピールできます。

人事部のかたやご担当者は女性活躍推進法に対応するために、各種行動計画の立案や社内の数値を整理して把握することになりますが、「えるぼし」認定の条件を把握しておけば、取得作業も同時に行える可能性もあります。目を通しておくと一石二鳥ですね。

女性活躍推進法において、ご担当者の主な作業内容は「自社状況の把握」と「行動計画」です。次に義務付けられている「行動計画」の作成方法について、詳しく解説いたします。

わかりやすく解説!女性活躍の行動計画策定に必要なこと

女性活躍推進法において、企業が対応する必要のある内容としてご紹介した「行動計画」の作成について、詳しく具体的に書き方をご紹介いたします。

よろしければ参考として弊社が実際に作成した行動計画をご確認ください。

行動計画には4つの要素を盛り込む必要があります。

- 計画期間

- 数値目標

- 取組内容

- 取組の実施期間

では、4つの項目それぞれの具体的な書き方について確認していきます。

1.計画期間

2025年までの期間で、おおむね2年間から5年間で、計画の期間を設定します。

本法律は10年間の時限立法のため、公布年度の2015年から計算して10年後にあたる2025年を期限として設定する必要があります。

2.数値目標

企業規模に応じた項目数の、数値目標を設定します。

- 雇用する労働者が301人以上の企業:「区分1」「区分2」の項目から、それぞれ1項目ずつ以上(合計2項目以上)

- 雇用する労働者が101人~300人の企業:項目全体から、1項目以上

以下が目標とするべき項目の一覧です。2つの区分に分かれています。

厚生労働省パンフレット「一般事業主行動計画を策定しましょう!!」P.9

1つ目の区分「女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供」では、その企業で女性がどれくらい採用され、昇進機会がどれくらい与えられているか、賃金などの待遇に違いが無いかなどの項目が並んでいます。

2つ目の区分「職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備」では、実際に労働する環境での待遇だけではなく、プライベートとの両立が可能かどうかの指標となる項目が並んでいます。

これらの項目は、行動計画の策定の4ステップのうちの1ステップ目である「⼥性の活躍に関する状況把握、課題分析」でご紹介した、「必ず把握すべき基礎項目」と「更なる課題把握のための選択項目を」足し合わせたものとなります。

数値目標は、高ければ高いほど良いというものではなく、自社の実情に見合った達成可能な水準を設定することが推奨されています。自社の課題の状況に応じて、目標とする項目を選択しましょう。

弊社の場合、目標3.モニターや音声機器を整備して、より生産性高く在宅勤務やモバイルワークできる環境を整える。(数値目標:全社員が年1回以上在宅勤務またはモバイルワークを実施する)と行動計画に記載しています。

3.取組内容

設定した数値目標を達成するための、具体的な取組内容を設定しましょう。

弊社の場合は前述したモバイルワーク環境に関する数値目標の達成のための施策として、 3.平成31年4月~ 各々が必要な在宅勤務環境改善資金として、在宅勤務支援金(1人2万円上限)を支給する。とし、行動計画に記載しました。

なお、取組内容を決める際には「男女雇用機会均等法」に違反していないかどうかに、ご注意ください。違反の例を以下に記載しておきます。

「女性のみ」に向けた管理職研修を実施する

昇進基準を満たす労働者から「女性を優先的に昇進」させる

女性のみを優遇する取組ではなく、男女を共に対象とした取組であることが求められるのです。

4.取組の実施期間

設定した取組内容を実施する期間を、計画期間内で設定しましょう。

設定した数値目標に対して複数の取組を行う場合には、その取組それぞれに対して実施期間を設けます。

例えば、2022年度に女性の管理職割合を向上させる、2つの取組を行う場合であれば、以下のように設定します。

| 取組期間 | 取組内容 |

|---|---|

| 2023年 AA月~BB月: | 管理職対象となる男女社員に対して管理職育成研修を実施する。 |

| 2023年 AA月~BB月: | 男女公正な昇進基準となっているかを検証し、必要に応じて基準の見直しを行う |

※並行して取組を行う場合は、実施期間が重なっていても問題ありません。

行動計画の作成方法まとめ

これまで「行動計画」の詳細な作成方法について、ご紹介してまいりました。

厚生労働省の資料や区分分けの項目リストを見ると非常に複雑に見えますが、実施期間を決め、項目リストから項目を選び、数値目標にして実施内容を決める、と大変シンプルです。

次は、「行動計画」と合わせて行う必要のある「女性活躍状況の情報」の公表のやり方について、詳しくご紹介します。

企業規模別の「女性活躍状況の情報」公表の内容とやり方

女性活躍推進法において、「行動計画」と共に公表しなければならない「女性活躍状況の情報」について解説してまいります。

「女性活躍状況の情報」は、企業規模に応じて公表しなければならない項目数が増減しますので、特に注意が必要となります。

対象企業が情報公表するべき内容

本法律の対象企業は「雇用する労働者が101人以上の企業」ですが、「行動計画」の作成の際に対応内容に差があったのと同様に、企業の規模によって公表すべき内容が異なります。

公表項目リストは「女性の採用や昇進の機会」に関する区分1と、「家庭と両立できる雇用環境整備」に関する区分2に分かれています。

雇用する労働者が301人以上の企業

- 区分1に含まれている「男女の賃金の差異」を必ず公表しなければならない

- さらに追加で、区分1と区分2から項目をそれぞれ1つ以上選び公表しなければならない

雇用する労働者が101人~300人の企業

- 区分1、区分2を合わせた項目全体から、1つ以上の項目を選んで公表しなければならない

つまり、101人~300人の企業は公表する項目は最低1つとなりますが、301人以上の労働者を雇用している企業は、「男女の賃金の差異」「区分1の任意項目」「区分2の任意項目」の最低3項目以上の公表が必要となります。

以下が各区分の項目リストの詳細になります。行動計画の2.数値目標の設定で参照した項目リストと似ていますが別物ですので、ご注意ください。

区分1. 女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供

- 採用した労働者に占める女性労働者の割合

- 男女別の採用における競争倍率

- 労働者に占める女性労働者の割合

- 係長級にある者に占める女性労働者の割合

- 管理職に占める女性労働者の割合

- 役員に占める女性の割合

- 男女別の職種又は雇用形態の転換実績

- 男女別の再雇用又は中途採用の実績

- 男女の賃金の差異

区分2. 職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備

- 男女の平均継続勤務年数の差異

- 10事業年度前及びその前後の事業年度に採用された労働者の男女別の継続雇用割合

- 男女別の育児休業取得率

- 労働者の一月当たりの平均残業時間

- 有給休暇取得率

※参考「2022(令和4)年12月28日改訂 女性活躍推進法に関する制度改正のお知らせ 女性の活躍に関する「情報公表」が変わります」

どのように公表項目を決めるべき?公表項目決定の基準とは

公表できる数値項目は10種以上ありますが、その中からどの項目を選んで公表するのが良いか、項目の選定基準について考えてまいりましょう。

まず前提として、基本的には公表する項目は多ければ多いほど良いとされています。公表されている項目数がより多いほど、求職者や外部のかたが得られる情報が多く、「前向きな姿勢を取っており透明性の高い企業だ」と判断できるからでしょう。

また「女性の活躍推進企業データベース」を確認しますと、一番最初に目を引くのも「公表項目数」となっています。

情報公開の項目は「えるぼし」認定の基準項目から選択すれば、厚生労働省からの認定をもらうことも可能です。「プラチナえるぼし」認定を取得を目指すのであれば、8項目以上の公表が必須となります。

しかし、現実的には企業経営に置いて様々な制約があり、必要最低限の項目だけを公表したいという企業様もいらっしゃると思いいます。その場合は行動計画を作成する際に「ステップ1:⼥性の活躍に関する状況把握、課題分析」で計算した項目を選ぶとスムーズです。既にデータが出ているため、一定の目安を超えているならそのまま公開する項目としてしまいましょう。

また、改正内容まとめにも記載の通り、301人以上の労働者を雇用している企業は、「男女の賃金の差異」という項目については必ず公開する必要があります。

実際に女性の活躍推進企業データベースを参照してみるのも良いのではないでしょうか。企業によって公表している項目は様々ですが、同業他社や企業規模の似た会社の情報は参考になることでしょう。自社のアピールにつながる項目を、ぜひ探し出してみていただけたらと思います。

「女性活躍推進に関する情報」の公表方法

「行動計画」と同じように、公表項目がまとまったあとは求職者が簡単に確認できるような形で周知・公表することが求められます。求職者が簡単に確認できる形をとっていれば公表方法は自由となります。

多くの企業が、自社ホームページへ掲載するか「女性の活躍推進企業データベース」へ情報を登録する方法をとっているようです。「えるぼし」「プラチナえるぼし」などの認定を取得するためには「女性の活躍推進企業データベース」への情報登録が必須条件です。情報公表に関するまとめ

- 101人〜300人の企業は1項目、301人以上の企業は「男女の賃金の差異」を含む3項目を公表する

- 公表方法は問われていないが、厚生労働省運営の「女性の活躍推進企業データベース」へ情報を登録する方法が推奨される

- 「えるぼし」認定等を取得するには公表項目や項目数が必要

- 各認定状況や公表項目数は目立った位置で情報公開される

これまで女性活躍推進法の法律に対応するために、各種作業について詳しく解説させていただきました。しかし、やはり「なぜこんなことをしなければならないのか」の理由や背景を十分に理解していなければ、作業は進みづらく作業負荷に対してのメリットも感じにくいのではないかと思います。

次の項目では本法律の施行・改正にいたった日本の状況や背景をお伝えいたします。

なぜ女性活躍は必要か?法律施行・改正の背景と企業メリット

なぜ女性の活躍が今必要とされているのか、企業メリットという目線では「組織にイノベーションをもたらし、勝ち残るため」であると、弊社は考えています。

ここからは、女性の活躍によってどのようなメリットが生まれ、イノベーションへとつながるかを、順にご説明いたします。

メリット1:優秀な人材が集まりやすくなる

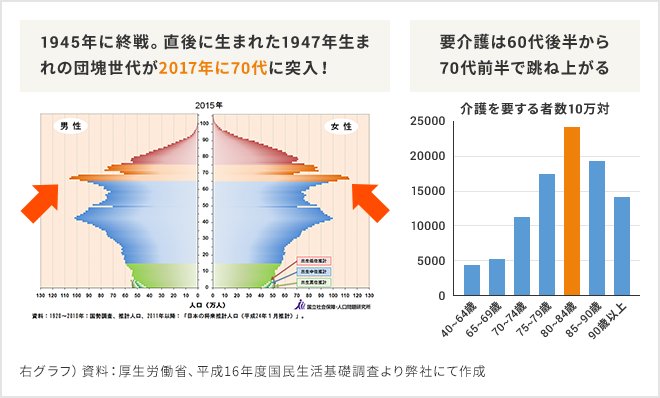

左下の図にある日本の人口ピラミッドを見れば明らかなように、現在日本は深刻な少子高齢化社会を迎えており、今後ますます労働人口が減少していくことは疑う余地もないでしょう。そうなると人材の枯渇化に伴い、優秀な人材の獲得競争は激化し、新規の雇用はより一層難しくなります。

そんな数少ない優秀な人材に自社で働いてもらうには、自社で働くことのメリットをより前面に押し出し理解してもらう必要があると考えております。

では、優秀な人材はどのような企業で働きたいと考えるでしょうか?

今までの日本の採用といえば、次の1~3の属性のかたが採用に有利であったと言えるでしょう。

1.男性

出産・育児などのライフイベントへあまり積極的に参加はせず、途切れなく働くことができ優遇されていた

2.新卒

どこの組織にも染まっておらず、教育によって自社のカルチャーを身に着けてもらいやすいと考えられていた

3.日本人

言語による壁が存在しない、また日本の終身雇用などのカルチャーを理解しているため教育の必要が無いと考えられていた

ですが時代は変化し、男性でも今までのように途切れなく、また長時間働くといったことは難しくなってきています。

- 少子高齢化の影響もあり、親が高齢となり、介護に参加せざるを得ない男性が増えてきている

- 子どもが生まれたが、親とは別居しているため協力を得るのも難しい。夫婦だけで育児をする必要がある

- 職場を選ぶ際に、ワーク・ライフバランスを重視する学生が増えている

働き方で門前払いをしていては、もはや男女ともに関心すら寄せてくれない時代に突入しているのです。

一方、働き方でふるいに落とす従来のやり方をやめ、新たな価値観で採用を行うことができれば、これまで採用の対象としてこなかったかたも積極的に採用することができるようになります。

男性・新卒・日本人を重要視していた過去の労働市場において、戦力とされ辛かった女性という潜在労働力が活躍できれば、組織として大きなアドバンテージが得られることは明白です。

女性活躍推進が進むことで、働きやすい職場へと近付きます。そうすれば自然と、女性だけではなく男性も含めた、数少ない優秀な人材が集まることへとつながるのではないでしょうか。

メリット2:多様な考え方や知識を自社に集めることができる

イノベーションは、今までの技術の延長線ではなく、「新たな視点・新たな価値観から自社の技術を活用する」ことによって、初めて生まれます。

今までのように男性だけが評価される会社であれば、必然似たような働き方・似たような価値観を持つ人が組織の、特に決定権を持つ層に残っていきます。

例えば、今までは「育児中の社員」は評価されづらい人材だったかと思います。

長時間労働できる社員ばかりが評価され、モチベーションダウン。マミートラックに乗ってしまい、キャリア志向になりづらい。これでは、決定権を持つ層には従来の価値観を持つ人材しか残らず、新たな価値観を吹き込むことができません。せっかく下から斬新な良いアイデアが上がってきたとしても、イノベーションは生まれないでしょう。

日本でイノベーションが起きづらかったのは、いつも同じ価値観の人たちで最後の意思決定をしていたからなのではないでしょうか。

女性が活躍できる組織を目指すということは、今まで働き方によって門前払いをされていた人材を迎え入れ、評価していくということに他なりません。

それは、多様な働き方を認める組織を目指すということにつながり、多種多様な考え方や知識を持つ人材を集め、活用していくことができるようになります。多様な人材が対等に議論することで、今まで思いつかなかったようなビジネスの新領域を発見することへと発展していくことでしょう。

働き方の面で高いハードルがあり、意思決定層にダイバーシティー(多様性)がないままですと、その先のイノベーションも起きません。だからこそ、働き方改革に取組むのだと弊社では考えています。

なぜ女性活躍は必要か?まとめ

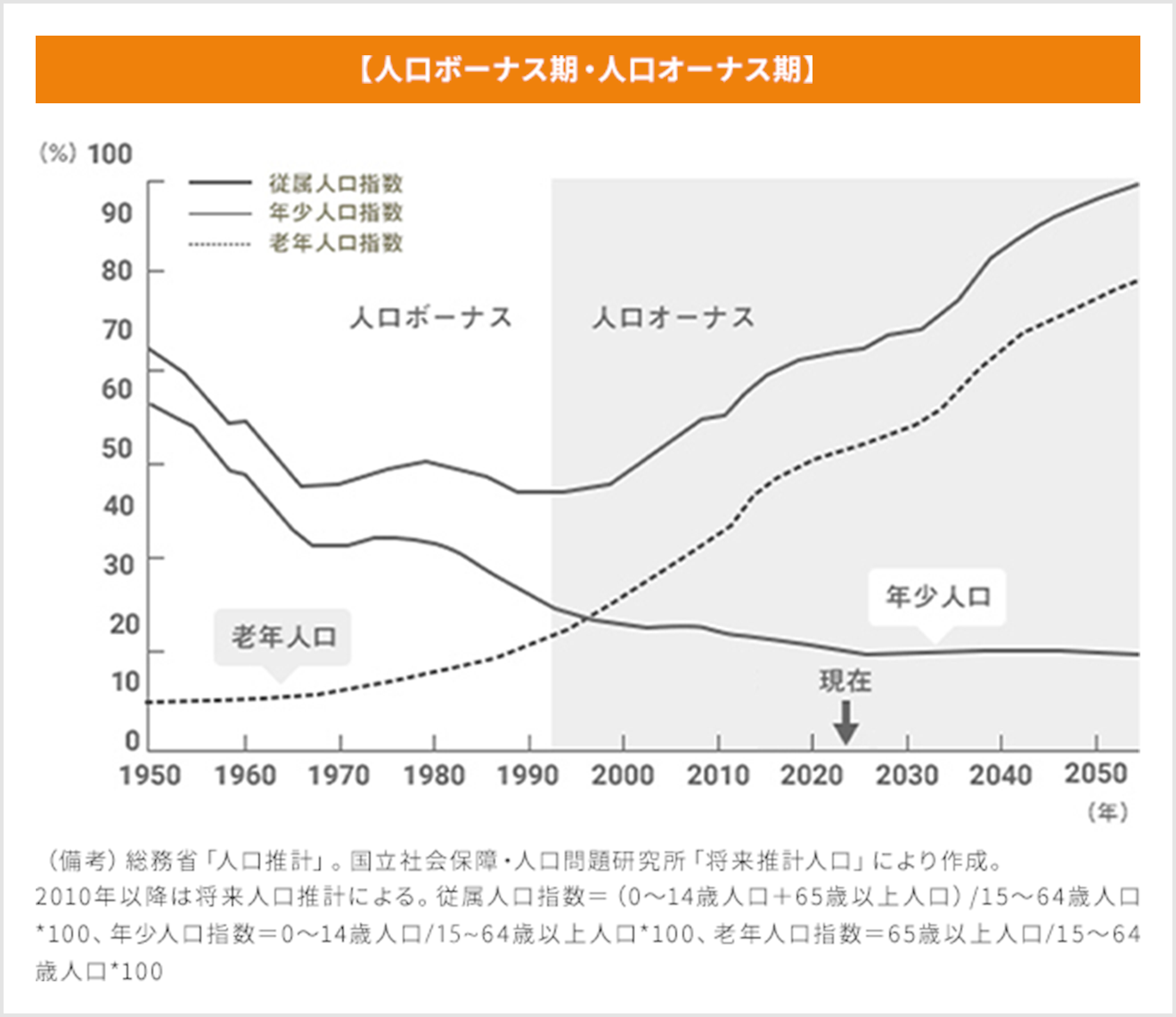

法律の制定の背景としては、「深刻な少子高齢化の解決」「少子高齢化に伴う国際競争力の低下」が挙げられます。

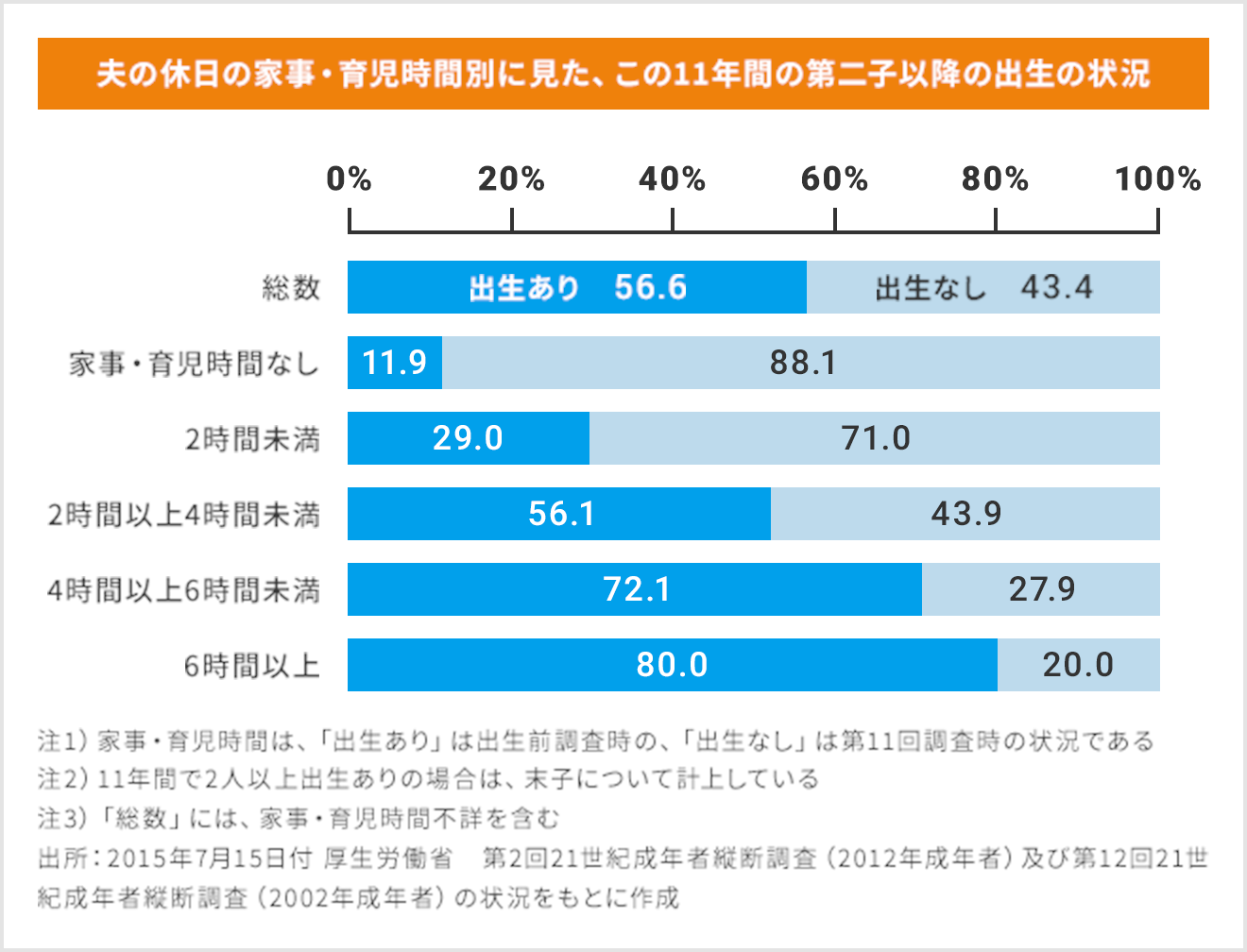

現在、少子高齢化の原因として、男性の長時間労働というのが1つ大きな割合を占められており、夫のサポートを期待できないため「2人目以降を望まなくなっている」という明確なデータがあります。

人口増を目指すためには、子どもを願う夫婦が2人以上の子どもを生み育てる必要があります。

「家庭における育児問題の解決」「企業の成長戦略」両方を目指すために制定された法律が、「女性活躍推進法」であると弊社は考えています。

次に、実際に弊社の「女性活躍推進プログラム」を受けていただき、実績を出した企業様の事例をご紹介いたします。

女性活躍で経営や人材確保を進展させた企業事例

ここからは弊社の「女性活躍推進プログラム」を受けていただき、実際に女性活躍を推進することで経営メリットや人材確保の面で進展があった企業事例を抜粋してご紹介します。

日本通運株式会社 様

- 対予算比130%の営業利益と残業時間20時間以内を達成

- 「はじめて管理職になりたいと思った」という女性社員の声も

- 物流業界の挑戦は「女性活躍」を超えた正しい「働き方改革」への一歩

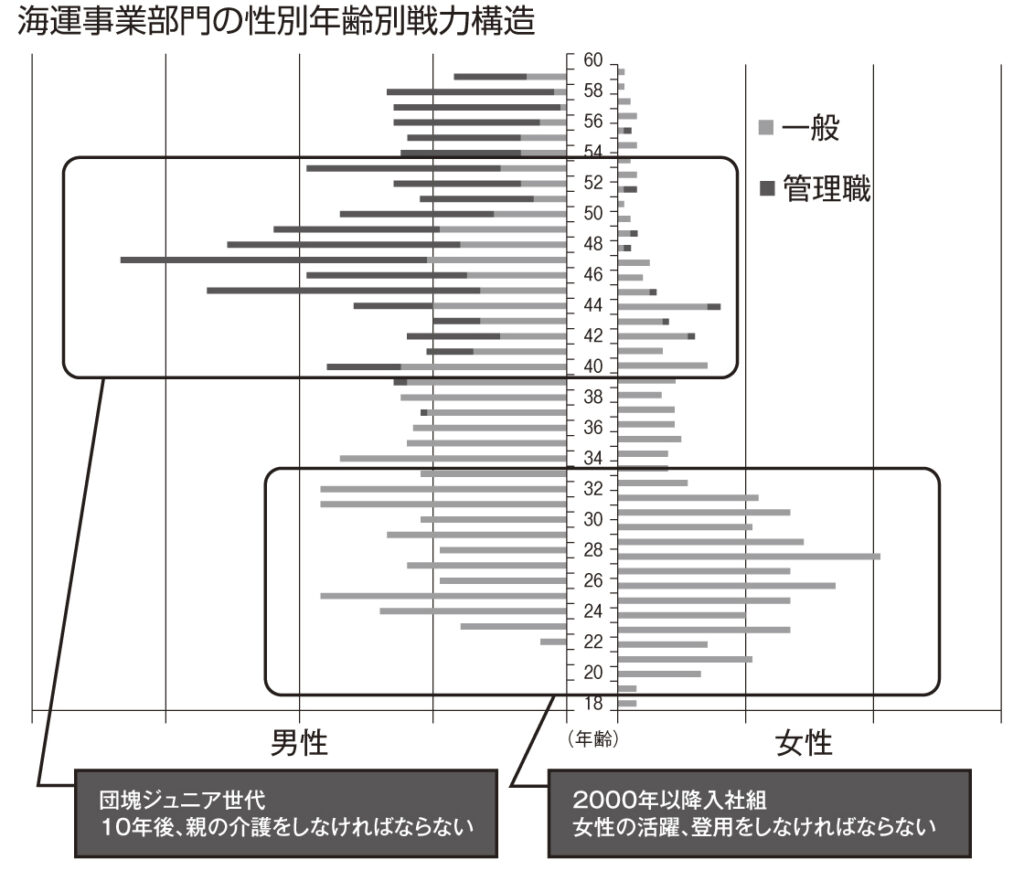

2000年代以降に採用した女性社員たちが今後も出産や育児を機に退職してしまうようでは、組織としての競争力が保てない。強い危機感 / [海運事業支店 総務ご担当]

「海外とのやり取りで24時間業務が動く」「なぜ私たちだけが」といった強い反発がありトライアルチームの選出に半年以上かかるなどの障壁はありながらも、根気よく改革と取組への意義を話し合うことでスタートし、次第に積極的な意見が出てくるようになりました。

トラブルの発生なく全員が月に1日以上の有給休暇を取得、対予算比130%の営業利益と残業時間20時間以内を達成するチームも現れ、「はじめて管理職になりたいと思った」という声が女性社員からあがる現場もありました。

2017年卒の新入社員は、海運事業部門の最終面接時に志望理由を以下のように語ったそうです。「会社説明会の時に、子育て中の人事担当社員の方が夕方になると自然に退席されていた姿が印象的でした。ポーズではなく、子育て中の社員でも負い目を感じずに本当に活躍できる風土がある。そこにひかれて入社したいと思いました」 取組の成果は人材採用面にも良い影響を与えています。

三菱地所プロパティマネジメント株式会社 様

- 全部門で月平均残業時間が20時間以下・有休取得率80%以上を達成

- 社員一人ひとりが働き方に向き合い、社内公募制度で生まれた新規事業として保育所付きワーキングスペース「コトフィス」を開業

社長自らが先頭に立ち、さまざまな取組を全社で続けて成果の実現へ。性別や子どもの有無にかかわらず、活発な議論を交わせる環境に / [働き方改革推進部]

働き方改革は「残業時間の削減」がゴールではなく、社員一人ひとりが本質的な仕事に向き合える状況を整えることを目指しました。この取組をきっかけに、新しいアイデアが創出されるようになりました。 そのうちの一つが社内公募制度の新規事業第1号としてできた、「コトフィス」です。管理物件内に設けた保育付きワーキングスペースで、プロジェクトを立ち上げた社員はご自身の子育て経験を活かし、実施に至りました。自分たち自身の働き方を変える中で「待機児童問題で保育園に子どもをあずけられず復職の機会をのがす人が大勢いる。子連れで出勤できる場があれば、入居するテナント企業にとって大きな付加価値になるね」という議論が生まれたことがきっかけでした。 性別や子どもの有無にかかわらず、活発な議論を交わせる環境は、すべての人の活躍を後押しするものだと確信を持ちました。

人事院沖縄事務所 様

- 2014年から8年連続で実施している研修は常に満足度100%の人気講座

- 「視点を変えた新しいマネジメントスタイル」を学び、 女性職員が自分なりの管理職像を描けるように

バリキャリだけじゃない自分らしく組織に貢献する働き方を手に入れるための「女性キャリアアップ講座」を / [人事院沖縄事務所 担当 永山様/伊敷様 (インタビュー当時)]

2014年度から女性職員の登用拡大のため「女性職員キャリアアップ研修」を実施するにあたり、ロールモデルとなるべき女性管理職員の少なさが課題の1つでした。 受講者自身のキャリアの棚卸し、強み・弱みの客観的な可視化、ワーク・ライフバランスの観点をふまえたキャリアデザインといった「視点を変えた新しいマネジメントスタイルの提供」が決め手となり、株式会社ワーク・ライフバランスに研修を依頼しました。 特に効果的だったのは、社会全体の背景の解説がわかりやすく、その後の具体的なスキル等の講義もより納得した状態で前向きに取組めていたことです。 これまでの画一的な管理職像ではなく、女性職員がこれからの働き方を創造する上で必要な知識や手法を得ることで、自分なりの管理職像を描けるようなカリキュラムだと感じます。

どうすれば女性社員や役員・管理職は増えるのか?

女性社員・役員「だけ」を増やす施策、いわゆる特効薬のようなものが存在しているわけではなく、「働き方改革を行い、組織改善を行った結果」「女性だけでなく男性も含めた人材から自社で働き続けたいと思われる組織になり」結果として、女性社員・役員が増えるのだと考えています。

ポイントは「女性だけでなく男性も含めた人材から自社で働きたいと思われる組織」を目指すことです。

女性に限らず、「役員・管理職になりたい」と自然と思うような環境を作ること

まずは、「ワーク・ライフバランス」という言葉について、よくある誤解を解いていきましょう。

一般的に言われている「ワーク・ライフバランス」は、「仕事」と「家庭(育児や介護)」のバランスを保ち、共存していこうという概念だと思います。

ただし、上記の場合ですと、「家庭を持たない単身者」には重きを置いていないのだ、とも捉えられてしまい、ワーク・ライフバランスではなく「ワーク・ファミリーバランス」になってしまっているのです。

確かに多くの企業で段々と育児に対する理解も深まってきており、育休制度やその他福利厚生が整ってきている傾向はあります。しかし、「家庭を持たない単身者」に対してはどうでしょうか。現状ワーク・ファミリーバランスを重視するあまり、残業を断る特別な理由のない「単身者」に仕事を頼み、ただ負担を増やす形になってはいないでしょうか。

組織全体の働き方を見直さず、単身者や今いる人材の負担を増やし、「ワーク・ファミリーバランスを推進してしまう」と一体どうなるのか。しわ寄せを受けた社員は「どうせ自分に負担がかかるだけなのだ」という考えに陥り、モチベーションは下がり、責任のある仕事には就きたがらなくなってしまうでしょう。

一方「ワーク・ライフバランス」という言葉は「全ての人にライフはある」という考えが根底にあります。「ライフ」とは育児、介護だけでなく趣味の時間や運動、自己研鑽など様々なものを含みます。

そこには単身者や、介護等特別な事情を持たない人にもライフはあり、互いに尊重していきましょうという意味が含まれています。

組織全体が、事情に関係なく全社員のライフを尊重することで、多様なライフで様々なインプットをする社員の集合体となります。また、アイデアが湧いてきたり、全体のモチベーションが上がり「責任ある仕事に就きたい」と考える人材が生まれてくるのです。

根本的な「働き方改革」を進め、自然と「役員・管理職になりたい」とおもう人材が出てくる環境づくりが、最も重要であると弊社は考えております。

ロールモデルの必要性

ロールモデルとは、「考え方や行動の規範となる存在」を意味します。「上司や先輩がロールモデル」と仰る方もいらっしゃるでしょう。

「働き方改革」の進んでいない企業では、管理職や上司を見たり、周囲の話を聞くことで次のような影響を受けています。

- 管理職は深夜まで残業をしたり、休日を返上して働いており、私生活を犠牲にしている

- 育休を取ったり、時短勤務をするなんてとても考えられない(仮に取ったとしても、周囲に申し訳ない思いをすることになったり、またそれを強要されることも有る)

- 周囲から「女性であれば、仕事をそこまで頑張らなくてもいい」という圧を受けている

このような環境では、とてもではないですが「管理職になりたい」「上のキャリアを目指したい」という方が生まれるわけはありません。

自然と「管理職になりたい」と思うためには、多様な価値観・様々な状況の人を管理職に就け、「色んなルートで上のキャリアを目指すことができる」というモデルを作ることが良いとされています。

- 定時までできっちり成果を出し、プライベートも充実している上司がいる

- 育児と仕事を両立し、時短勤務ながらも管理職を務めている

- 女性の管理職もいれば、男性の管理職もおり、それぞれの強みを活かして成果を出している

そのような組織であれば「自分も管理職を目指せるかもしれない」と考え、モチベーションアップにつながり、自然と女性役員も男性役員も増えてくるでしょう。

また、役員や管理職の増加だけでなく、業績の向上も共に見込めると考えられます。

マネジメントの意識改革、評価体制の見直し

多様なロールモデルを作るためには、多様な人材を評価し、押し上げるための評価体制を作る必要があります。

これまでお伝えしてきた通り、従来評価されてきたのは、長時間労働が可能であったり、時短勤務や育休は使用せずひたすら働き続られるといったような人材でした。これでは組織内でロールモデルとなる存在が、いわゆるスーパーウーマン・バリキャリのような方々だけになり、若手は「あそこまでは頑張れない」と、管理職になりたがらないという状態のままになってしまいます。

これを打破するためには、既存の管理体制や評価体制を見直していく必要があるでしょう。

例えば以下のような例があります。

- 営業成績が良い人から順位がついていたのを、「かけた時間」を評価の対象に加えて生産性の高さで競わせる

- 「仕事を抱え込み一匹狼で長時間労働をしながら成果を出すタイプ」と「仕事も情報も共有して周りの人と連携し残業ゼロで成果を出すタイプ」なら後者を褒める

- 現在の経営者や管理職自身の仕事の仕方も、上記のような仕事の仕方に変えていく

「限られた時間の中でどうやって成果を出すか」という考え方にシフトすることで、今までの「残業をいとわず長時間働き成果を出す」タイプだけではなく、様々な視点や価値観を持った人材を管理職にすることができます。

結果的に若手もそのような人材を見て、管理職を目指すといった好循環が生まれることになります。

また、上を目指す意識により、自発的に働く社員が増え、組織全体の成果も向上していくのです。

まとめ

- 女性だけでなく男性も含めた人材から自社に働きたいと思われる組織を目指す

- 「家庭を持たない単身者」にもライフはある

- ロールモデルが重要。しかし仕事で評価されるスーパーウーマンタイプばかりではダメ

- 「限られた時間の中でどうやって成果を出すか」という考え方にシフトする

「女性管理職を増やす方法」にとどまらず、どのように組織全体のモチベーションを上げて行くか、自然と成果の好循環を生み出すためにはどうすればよいかについてお伝えさせていただきました。

勿論、組織全体の改善については、たくさんの手法があり、それぞれの会社にとってより良い方法もまた異なってきます。

次は、長年弊社が向き合ってきた「組織改善の手法」「それぞれの会社にマッチした働き方改革」をご提供し、どうすれば今後「勝つ組織」を作ることができるかをご一緒に考えさせていただく、弊社のサービスをご紹介いたします。

支援を続けて16年。株式会社ワーク・ライフバランスの女性活躍推進プログラム

「女性活躍推進」は、「女性だけ」の活躍にとどまらず組織全体の改善を行い「勝つ組織になる」ことを目指すことが本丸です。

弊社のプログラムは、「女性活躍推進法」施行や昨今のD&Iにかかわるムーブメントよって提供を始めたわけではなく、創業当時からご提供を続けてきた、実績と経験に自信のあるプログラムです。

サービスのご紹介ページはこちらとなります。

ここからは、具体的なサービスを簡単にご説明します。

弊社小室との経営者対談

まずは、経営者の意思・思いを、経営層から従業員に伝えなければなりません。

弊社小室との対談の中で、経営者としての本音を引き出しつつ、本質的な取組を解説、ご納得いただくまでお話しいただきます。

徹底的な分析

「なぜ、ウチの会社では女性活躍が進まないのか」アンケートやヒアリング、様々な手法で御社の状況を徹底分析します。

会社によって企業の文化や風土は千差万別です。

弊社が培ってきた、あらゆるノウハウを元に、取組の内容、方針を決定していきます。

それぞれの会社に合った、コンサルティングをご提供

組織の構造や働く人たちの悩みもひとつとして同じものはありません。

分析した結果をもとに、文化や風土にあった取組を行います。まずは社内の効果的事例創出のため、モデルチームを4から6つ選定し、コンサルティングを進めます。

また、社員それぞれの働き方やスキルアップのお手伝いだけではなく、評価制度の見直しについてもサポートさせていただきます。

実際には御社に最も合ったやり方を「徹底的に」「共に」考え、御社との二人三脚で取組を行います。

御社を「イノベーションが起こる会社」にし、そして「勝ち残る会社」にするために、是非ご協力させてください。

サービスについては、こちらのページでもっと詳しくご紹介させていただいております。

最後に、「これから女性活躍関連の法律や義務は今後どうなっていくのか?」「将来に向けていまから準備できることは?」弊社が考える見通しや展望についても触れていきましょう。

これから女性活躍関連の法律や義務は今後どうなるか?将来に向けていまから準備できること

現在、日本は相当に深刻な少子高齢化社会に突入しています。この状況のまま突き進んでいくと、人口減少により社会インフラの維持が困難となる事態が予想されています。

人口減少を食い止めるために施行されたのが、各種「働き方改革関連法」であり、その内の1つがこの記事で紹介した「女性活躍推進法」です。

「女性活躍推進法」のほかにも、現在「次世代法」や「男女共同参画社会基本法」といったような法律があります。

設立から16年間、働き方改革にかかわり続けて来た弊社だからこそ見える、今後の見通しや展望をお伝えします。

法律や義務についての今後の見通しや展望

2022年6月、政府から出された「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画」には以下のように明記されていました。

「勤務間インターバル・育休促進・転職なき移住等の働き方改革の推進時間外労働の上限規制の法遵守の徹底とともに、勤務間インターバル制度の普及を図り、長時間労働の是正を図る。」

今、国の委員会などで、「勤務間インターバル制度」設置の動きが加速しています。

「勤務間インターバル制度」とは、「終業から次の勤務開始までに一定の休息時間を確保する」制度のことです。

たとえば、自民党の雇用問題調査会「勤務間インターバル推進PT」から、加藤勝信厚労大臣に提言書が出されました。

提言の内容は、経営者に次のことを実施するというものです。

- 勤務間インターバル制度の意義や好事例を分かりやすく伝える周知・広報を積極的に実施

- 企業の業種・業態によって異なる同制度の導入手順について、業種別のマニュアルを作成

- 専門家によるコンサルティングを受けることを支援

今後は国の助成金がここに対して厚くなることも予想されます。

2019年4月1日より「労働時間等設定改善法」によって「勤務間インターバル制度」の導入が努力義務となりました。

具体的には「9時間から11時間、次の勤務までの時間を休息時間として確保すること」が厚生労働省から推奨されています。

これから、この「勤務間インターバル制度」については、大きく動きがあると予想されます。是非引き続きご注目ください。

弊社では「勤務間インターバル宣言企業」という法改正に先立って活動を行う企業様の一覧ページの作成などを行っています。御社のご参加もお待ちしております。

また、「勤務間インターバル制度」を導入し、活用するための資格制度を「勤務間インターバルアドバイザー資格」新設いたしました。

特に提言書の内容にもかかわることですが、「勤務間インターバルを導入するためには、そもそも働き方をどのように変えておかないといけないのか」 というアドバイスができる人材が必要とされます。今後の武器になる資格となるかと思いますので、ぜひご活用ください。

【参考】

今から準備しておきたい「人的資本に関する情報」とは

昨今、世界的に「人的資本に関する情報」に対する関心が高まっています。

「人的資本」とは人材がもつ知識や経験のことを指す、経済学の用語です。

経済産業省のページには「人的資本」について次のように書かれています。

経営陣が自社の中長期的な成長に資する人材戦略の策定を主導し、実践に移すとともに、その方針を投資家との対話や統合報告書等でステークホルダーに説明することは、持続的な企業価値の向上に欠かせません。

企業の成長には、企業の内部だけでなく、外部の協力を得る必要があるとされており、そのために「人的資本に関する」情報公開を行うことが重要であるとされています。

2018年12月には、国際標準化機構(ISO)が「ISO30414(人的資本に関する情報開示のガイドライン)」を発表しました。

それに伴い、日本国内でも次のような形で「人的資本に関する情報の開示」について議論が進められてきました。

- 経済産業省 人的資本経営の実現に向けた検討会 報告書(伊藤レポート2.0)

- 経済産業省 サステナブルな企業価値創造のための長期経営・長期投資に資する対話研究会(SX 研究会)報告書 (伊藤レポート3.0)

- 経済産業省 価値協創ガイダンス2.0

- 内閣官房 人的資本可視化指針

その結果「人的資本に関する情報の開示」が義務化される動きがあり、金融庁からは2023年3月期決算以降の有価証券報告書から、大手企業4000社に対し人的資本情報についての開示を義務付ける方針が示されました。

現在は大手企業だけを対象としていますが、今後は「女性活躍推進法」と同様に対象企業が拡大されることも予想されますので、今から準備しておくことが有効だと考えられます。

【参考】

未来のために企業・人事部・管理職が今から出来ること

「女性活躍推進法」は企業や国にとって重要な法律であり、「女性活躍」を目指すことが企業にどれだけメリットを与えるか、ご理解いただけたのではないかと思います。ですが、「女性活躍」というのは「働き方改革」や、根本的な「人的資本マネジメント」の一側面でしかありません。

弊社があくまでお伝えしたいのは、「女性活躍」は、組織全体の改善を進めたことで得られる一つの結果ということです。

これからの時代は男女をフル活用した企業が勝ちます。そのためには男女両方から魅力を感じてもらうための発信が必要となります。

時間や場所に制約がある多様な働き方を実現できる職場を実現し、人的ピースをパズルのように組み合わせて最大のアウトプットを出せる組織作りに注力していかざるを得ない時代。多様な人材で、多彩な成果を上げるという組織形態は、タレントマネジメントや評価制度の在り方など従来とはまったくやり方が異なります。

情報共有ができる環境づくりの投資、心理的安全性の高さへのコミットメント。

この2つをベースに評価形態を変え、経営層やマネジメント層から落とし込んでいくと良いと思います。

マネジメント層も真っ先に変わらなければなりません。これまでトップダウン型でやってこられた方も少なくないでしょう。しかし、情報共有がしやすくコミュニケーションの敷居が低い環境をマネジメント層自らが率先して整えていくことで、組織はさらに成長できるはずです。むしろ、それこそがこれからの時代における、組織マネジメントの主な仕事となるでしょう。

優秀な人材はこれからどんどん奪い合いになります。年齢や性別にこだわらず、実績をもとに様々なポジションや評価を与えていくことが大切です。

世界的に「持続的な成長(サステナビリティ)」に対して関心が高まる中で、日本においても新たな法律や制度が定められていくかとは思いますが、正しく自社の改善を進めていれば、結果的に制度の求める形は自然と満たされており、また会社も成長していることでしょう。