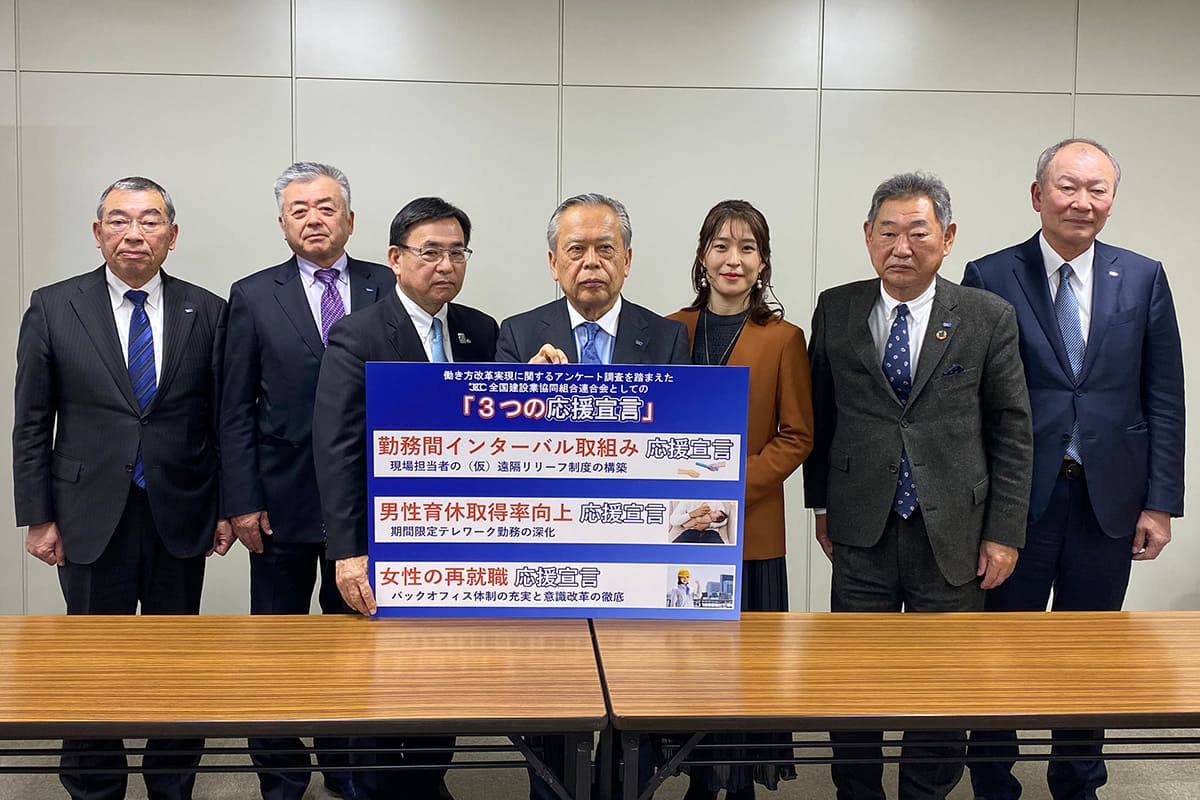

2024年1月12日、中小建設企業の発展・向上ならびに労働環境の改善を目指す全国建設業協同組合連合会(以下、全建協連)と弊社は、全建協連の「勤務間インターバル宣言」賛同に伴う記者発表を共同で行いました。この記者会見において、全建協連は2023年12月に実施した「働き方改革実現に関するアンケート調査」の結果を公表。また、①勤務間インターバル取組み応援宣言、②男性育休取得率向上応援宣言、③女性の再就職応援宣言という「3つの応援宣言」を行いました。本稿では、この記者会見の内容をお伝えします。

■青柳剛会長あいさつ

青柳:新年あけましておめでとうございます。日頃は全建協連の活動にご理解を賜り、厚く御礼申し上げます。新年早々の奥能登地方を中心とした地震災害で亡くなられた方々にお悔やみを申し上げますとともに、被災された方々に対して心からお見舞いを申し上げます。災害復旧にたずさわっております地域の建設業の皆さんに、心から敬意を表する次第です。

年も変わり、時間外労働の上限規制が目前に迫ってまいりました。人材確保、育成と生産性の向上、設計労務単価をはじめとしたお金の問題、コストの問題など、上限規制をきっかけに、若い人たちに選ばれる業界に変わっていくいい機会になればと思っています。

全建協連の正副会長で各県の会長を兼務している県が宮城、群馬、長野、滋賀、鹿児島の5県になります。5県の建設業協会で、働き方改革実現に関するアンケート調査を、11月末から12月中旬にかけて一斉に行いました。調査項目は、各企業の休日の取り方の実態から、勤務間インターバル制度などの実態、新たに取り組む企業に向けた課題整理となっており、地域の建設業の実態と課題が浮き彫りになったのではないかと思います。

今回のアンケート調査の結果を踏まえ、所属員企業から働き方改革に向けた構造改革、踏み込んだホワイト企業宣言などが出てくるきっかけになることを期待しています。働き方改革に関する提言書作成の委員でもある浜田紗織さんには、学会の委員会活動を通じて今回のアンケートに直接影響を与える考え方を学ばせてもらったことを皆さんに報告しておきたいと思います。

■アンケート調査結果の概要 小池専務

5県のアンケート調査結果につきまして、まとめたものをご報告します。問1、「4週7休以上または年間115日以上の休日」の確保について、目指すところは完全週休2日制ですが、完全週休2日制の前段階の4週7休としてアンケートを行いました。これは群馬県の格付けの主観点ともなっています。5県とも3〜4割は完全週休2日制を採用することは難しいという状況です。5県のうち、長野県が73%確保できていますが、滋賀県が58%確保で、地域によって差が出ています。

問2は働き方改革の一環である「勤務間インターバル制度」の導入についてです。働き方改革において、勤務間インターバル制度の導入は事業者の努力義務とされていますが、すでに導入している事業者は1〜2割という状況です。5県では鹿児島が21%の導入で、群馬県が11%。これも地域によって異なっています。また、課題があって導入できないという声が多くありました。

問3は「勤務間インターバル制度」活用の課題は何かについてです。5県全体で見ると、「技術者が勤務間インターバルで働いた場合に、翌日の始業時間に不在となって工事が遅延してしまう」が約8割ありました。また、「そもそも繁忙期には難しい」という回答が約6割あり、この傾向は各県とも共通しています。技術者が不在でも、施工管理が適切に行われるように技術者の専任制度を見直すとともに、「遠隔リリーフでの施工管理」などの運用事例を明記するなど、工事現場に徹底していかなければ制度の活用は難しいと思います。また、発注の平準化によって繁忙期が生じないようにすることも大切です。

問4は「男性技術者の育児休業」についてです。男性技術者の育児休業を積極的に承認している企業は2〜3割となっております。ただ、休業ではなく休暇制度での承認も多いようです。これについては、5県であまり差異はないという結果でした。全体として、会社の育児休業制度への理解は進んでいますが、課題もあり、育児休業を積極的に取得することは困難な状況があります。

問5は技術者(男女を問わず)の育児や介護による時短勤務やフレックスタイム制度についてです。技術者の時短勤務、フレックスタイム制度を運用している企業は2〜3割となっています。5県で比較すると滋賀県が32%と最も高く、宮城県が15%で最も低い結果です。これも地域によって異なります。全体として、時短勤務やフレックスタイム制度への理解は進んでいるものの、課題があって難しい状況です。

問6は技術者が育児休業(特に男性)や時短勤務、フレックスタイム制度などの多様な働き方を選べるようにするため、どのような対応が必要かというアンケートです。5県全体で見ると、「代替となる技術者の確保」が82%、「技術者の専任制度の緩和」が60%となっており、この傾向は5県とも共通でした。技術者の確保が困難である実態からすると、技術者が不在でも施工管理が適切に行われるよう、技術者の専任制度を見直すとともに、遠隔リリーフでの施工管理等の運用事例を明記するなど、工事現場に強く徹底していただかないと難しいと思います。

問7は技術者の多様な働き方に関する自由意見です。キーワードをまとめると「技術者の確保」「賃上げ」「技術者専任制度の緩和」「技術者の休暇手続きの明確化」「設計労務単価引き上げ」「歩掛見直し」「現場管理費・一般管理費引き上げ」「意識改革」「業界・発注者全体の取組」といったものが上がりました。

各企業は、従業員の勤務時間管理を適切に行うことについて理解していますが、請負だからとか、発注者との関係からコントロールできないといった声が多く聞かれています。発注者側には技術者選任制度の見直し、さらなる書類作成の簡素化、発注の平準化に取り組んでいただきたいと思います。

特に、企業として勤務間インターバルや育児休業制度の適切な運用ができるように、技術者の専任制度の運用において、遠隔リリーフでの施工管理が可能となるよう、工事現場に徹底していただきたいと強く思っています。また、アンケート結果を通じて、各企業も「新3K+かっこいい」の実現に向けて、就業規則の改正や36協定の締結など、義務的事項を履行できるよう、さらなる意識改革を進めていく必要があると感じています。

■宮城県建設業協同組合 千葉代表理事

問1の週休2日、115日以上の休日は、現在では6割ぐらいが実現していて、4割が非常に難しいという現状があります。勤務間インターバル制度をすでに導入しているのは13%と、課題が多い状況です。勤務間インターバル制度をぜひ活用していただければと思います。また、男性技術者の育児休業をすでに取っているのは約2割、育児、時短勤務の制度をすでに利用しているのは15%にとどまっており、ぜひ課題を解決していただきたいと思います。

多様な働き方に関する自由意見では、「そもそも働きやすい環境にするための経費計上になっていないのではないか」「書類関係も負担が非常に多いのではないか」といった声が上がっています。魅力ある、選ばれる建設業になり、4Kを実現するため、安定的な仕事量の確保に向けて官民一体となってお願いをしていく必要があると考えています。

■鹿児島県建設業協同組合連合会 藤田代表理事

当県では全19支部に協力を要請し、11月30日〜12月15日で調査を実施。会員702社のうち251社、36%から回答を得ています。また、68件の自由意見がありました。

人材確保を模索する中で、多様な働き方に関する理解、意識は次第に高まってきている印象を受けていますが、これまで以上に民間工事を含む受発注者が、お互いに認識を深め、共有しなければならないと感じているところです。

また、多様な働き方を実現するために、受発注者において、さまざまな制度改善や賃金引上げの努力がなされていますが、最終的には一定の人材を増やさざるを得ない状況です。この人材を確保するためには、賃金や休日などの処遇改善が不可欠であり、企業の自助努力を合わせ、発注者には積算や制度の改善など、きめ細かな支援をお願いしたいと考えております。

■群馬県建設業協同組合 青柳代表理事

過去に群馬では働き方改革関連の調査を5回ほど行っていますが、今回の調査は、法規制以降の業界の働き方改革を見つめた調査であると思っています。また、県の格付け、いわゆる主観点に加えるといった効果は、比較的規模の小さな会員企業にとって背中を押すきっかけになるものではないかと思っています。

今回のアンケート4項目で、3つ以上すでに実施中と答えた企業はわずか10%にとどまり、1つも取り組んでない企業が45%もありました。これは、12月現在で働き方改革が進んでいない状況になっていると思われます。今回のアンケート調査の結果を受け、育休や勤務間インターバルといった制度についても導入が進み、若い人たちが業界に近づいてくれるきっかけになることを期待しています。

■長野県建設業協同組合連合会 木下代表理事

長野県では、完全週休2日制について、国及び県の公共土木工事では、多くの現場で取り組みが進んでいます。市町村工事においても普及が進むように、国、県から市町村への働きかけをしていただけるように要望しているところです。その結果、導入及び導入予定まで含めると73%の企業が取り組んでいる状況です。

また、現場技術者の休日の確保、時間外労働の削減のために、工事書類のさらなる簡素化や書式の標準化、統一化を進めるとともに、受発注者間の役割分担の適正化を図るよう要望しているところです。一方、民間の建築工事においては、発注者側の要請、協力会社や職人さんの希望、要望による土日勤務など課題が多く、発注者はじめ社会全体の理解が必要であると考えます。

勤務間インターバル、男性技術者の育児休業、育児や介護による時短勤務、フレックスタイム制度の活用を進めるためには、現場技術者の働き方改革を進めることが求められますが、働き方改革の実現には担い手確保の取り組みも必要です。国、県や関係機関とも連携し、さらなる取り組みを進めてまいります。

■滋賀県建設事業協同組合 奥田代表理事

本県の調査期間は令和5年12月1日〜7日まで、非常にタイトな日程でしたが、全431社中、回答が136社、回答率31.6%となっています。比較的実施割合が多かった設問について説明いたします。

まず問4で、すでに男性技術者の育児休業を積極的に取得させている割合が32.4%でした。これは調査前の予想を上回る結果です。若手入職者が少ない中で、人材の定着を考慮した上での推奨であったと考えています。また、問5で、すでに技術者が時短勤務やフレックスタイム制度を積極的に利用している割合が31.6%と、他県よりも若干高くなっています。しかし、利用するには課題があり、できないほうも39.7%となっています。本来は自由な働き方を制度化し、従業員の満足度を向上させ、人材の定着を図りたいところですが、代わりとなる技術者の不足が原因で、なかなか利用できない実態があると考えています。

人材の確保は、中長期的に継続する必要がありますが、短期的には技術者に効率的、効果的に働いてもらうことができる施策として、専任制度の緩和や、発注ロットの拡大、さらなるDX化によって生産性を向上させ、工事書類の簡素化や標準化の深掘り、技術補助者、バックオフィスの義務化といった制度設計を根本から見直す必要があります。また、すべての発注機関が運用指針を遵守することにより、多様な働き方を実践できるのではないかと考えています。

本調査結果を踏まえ、再度、発注者、受注者のみならず、すべての利害関係者のコンセンサスをより強固なものにし、各々の立場で施策を切れ目なく実践することを通じて、処遇面での従業員満足度を上げ、さらには従業員のエンゲージメントの向上につなげることで、雇用の好循環が生まれることを期待しています。

■全建協連による3つの応援宣言

青柳:以下、3つをしっかり宣言して進めていこうと思いますので、よろしくお願いいたします。

最初は「勤務間インターバル取組み応援宣言」です。そのためには、現場担当者の遠隔リリーフ制度の構築をぜひお願いしたいと考え、行政側に要望していきたいと思います。

2つめは「男性育休取得率向上応援宣言」です。期間限定テレワーク勤務の深化もお願いしたいと思います。

3つめに、女性ならではの多様な働き方を視野に入れながら「女性の再就職応援宣言」をしっかりとやっていきたいと思います。女性の再就職がより進んでいくために、バックオフィス体制の充実と、メリハリのある働き方を推奨していきます。

なお、今回のアンケート結果や応援宣言は、国土交通省の事務次官等の皆さんにお渡ししてまいりました。これからいろいろな機会を通じ、業界の声として応援宣言を周知徹底し、若い人たちに魅力ある建設産業に脱皮していくためのきっかけになればと思っています。

■勤務間インターバルと応援宣言の意義

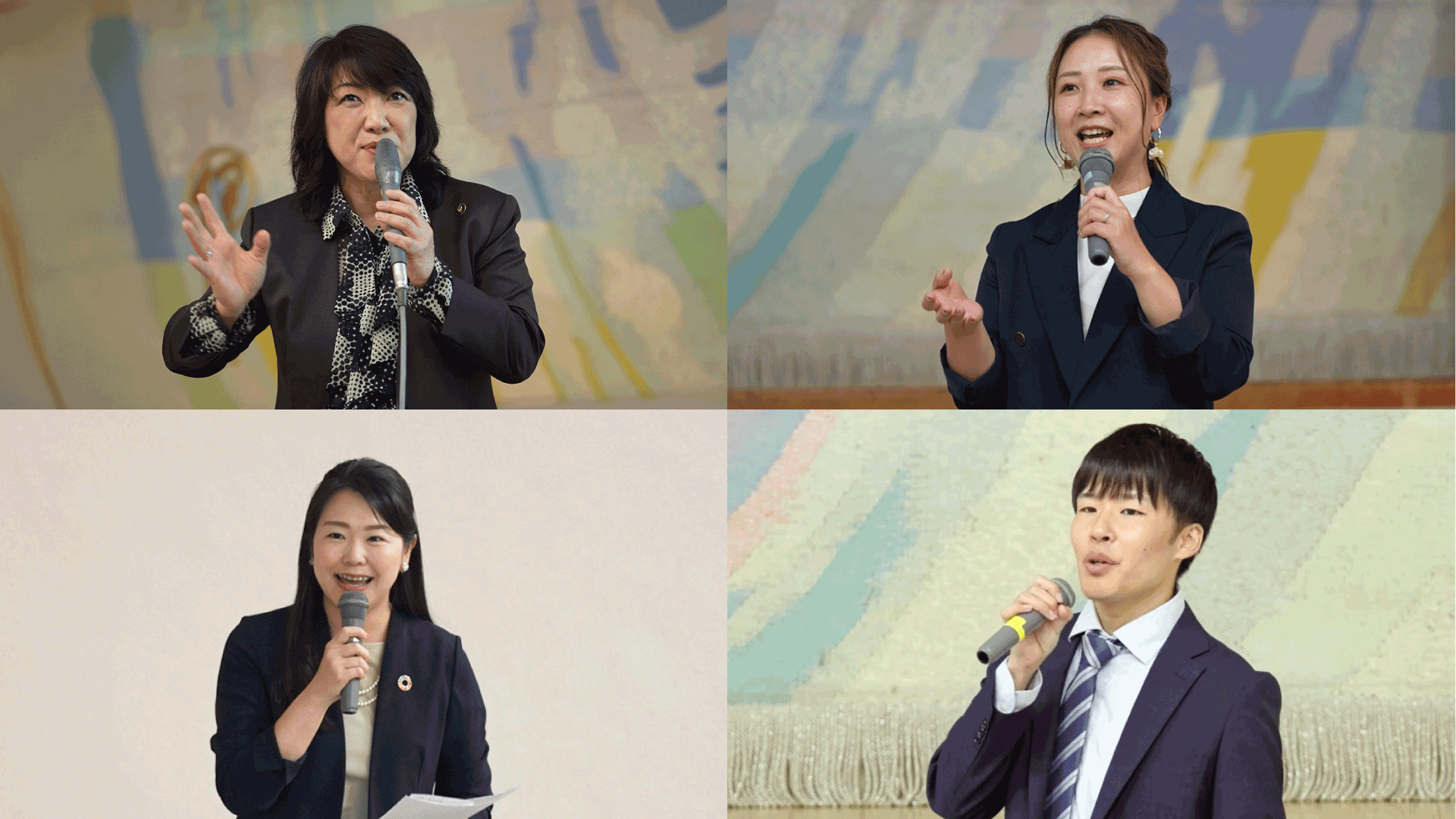

土木学会2024年働き方改革に関する特別小委員会委員/国土交通省中央建設業審議会専門委員/株式会社ワ―ク・ライフバランス取締役 浜田紗織

◎勤務間インターバルの重要性

株式会社ワーク・ライフバランスの浜田紗織と申します。私からは11時間の勤務間インターバルの重要性と、今なぜ男性育休、女性の再就職応援なのか、この応援宣言の意義についてご説明します。

弊社では2006年以来、働き方改革を3000の組織に実施してきました。国土交通省や会津若松市など、中央省庁や自治体も50組織ほど支援しています。まずは本日、青柳会長に宣言いただいた勤務間インターバル制度についてです。勤務と勤務の時間を11時間あけるという施策が、すでにEUではすべての国で義務化されており、日本でも2019年の労基法の改正で努力義務になっています。7時間の睡眠を確保した上で、前後に1時間ずつの生活時間、それから通勤時間を取って11時間となっています。11時あけるのは大変だと嘆く経営者の声がありますが、理論上、毎日5時間の残業ができることになり、月間でも実は100時間の残業ができます。これで経営できなければ、経営能力の問題ともいえるわけです。

労災の過労死認定や精神障害の認定には、勤務間インターバルが入っているので、努力義務だけでなく、各職場での周知も当然必要ですが、業界団体としての宣言ということで、今回の宣言の意義は非常に大きいと思っています。緊急事態や災害時はどうするのかと心配になりますが、そういった際にはEUにも柔軟な規定が入っています。日常において毎日の睡眠をしっかり確保しておくことで、日頃から建設業従事者が疲弊していないからこそ、いざ非常時に地域の災害復旧に全力で対応できるということです。

◎睡眠不足がもたらす弊害

ところが、日本の現状は睡眠時間が世界で最も低く、その分長く仕事をしているのに、1人当たりの稼ぎ出している額は先進国でずっと最下位です。EUには11時間の勤務間インターバルの仕組みがあり、アメリカには時間外割増率が1.5〜1.75倍という残業抑止策が取られています。国民の大切な睡眠時間を、企業が勝手に奪わない仕組みが他国には入っていますが、日本は残業割増率がたった1.25倍であり、無策であることが強調された結果となっています。

2022年5月、慶応大学の山本教授の研究結果では、睡眠の取れている企業ほど利益率が高く、しかも国際比較したデータでは、国民1人当たりのGDPと睡眠時間に相関があったというデータもあります。なぜこうしたことが起きるのか、なぜ7時間なのか。脳と睡眠の関係について解説すると、睡眠の後半である6時間目以降を取ることでストレス耐性が復活し、前向きになります。2024年問題への対応だといって、月間残業時間を管理するだけでは健康にはなりません。日頃の負荷が高いままで、月末だけ急に早く帰らせるといった対策ができてしまうからです。1日ごとの睡眠の確保で脳を回復させ、生産性とメンタルタフネスを取り戻すことが重要です。

睡眠不足の上司ほど部下に侮辱的な言葉を使うという論文が、ウォール・ストリート・ジャーナルで紹介されています。若い人がすぐ離職してしまう原因は、実は睡眠不足の上司にあるかもしれません。だからこそ、上層部も含めて必ずインターバルを取ることが魅力的な職場づくりの大前提となります。睡眠不足が他者の気持ちに鈍感になり、社会貢献に対する意欲が減ることも証明されています。また、記憶力と創造性にも睡眠が重要だといわれています。

◎遠隔リリーフ制導入で期待できる効果

今回、全建協連のアンケートで浮き彫りになった阻害要因の第1位が、技術者の専任要件です。これに対して遠隔リリーフ制の提案がありました。実現のイメージについてお伝えしたいと思います。

現状、現場の管理技術者は昼間は現場、夜は書類仕事となりがちですが、これまでは現場の常駐義務があるために、例えば22時まで残業したとしても、睡眠時間や生活時間を削り、翌日は朝礼の前に現場にたどり着くという形を取っていました。これを遠隔リリーフで対応するという案です。リリーフ担当は一時的につなぐことが仕事ですので、現場と連絡がつき、かつ緊急事態かどうかの判断ができることが条件で、必ずしも現場にいる必要はありません。これにより、管理技術者が11時間の勤務間インターバルを取得し、リフレッシュした状態で業務にあたることができます。現状は、管理技術者マニュアルにおいて、工事現場にて業務を行うことが基本であるとか、短時間離れても必要に応じて現場に戻り得る体制を確保しなくてはならないという記載があるために、遠隔リリーフ制に踏み切れず、勤務間インターバルの阻害要因だという声が多く寄せられています。

遠隔リリーフ制の効果として期待できるのは、①管理技術者の勤務間インターバルが確保できるということ、②体制づくりが促されて、DXや属人化の排除が進むということ、③リリーフ技術者をはじめとする技術力の向上、技術伝承につながるということです。東急建設では、従業員を守る勤務間インターバルに対して、すでに発注者の理解を得るアクションを始めています。また、高知県のフクヤ建設では、勤務間インターバルを入れて企業への応募が3.5倍になっています。

◎他産業の動向

他産業では、あずさ監査法人が監査に必要なデータベースへのアクセスを20時に切断し、翌朝7時までつなげなくしたことで、体調不良で産業医を訪問する社員の数が4割も減りました。新潟県の雪深い地域にある150名の製造業であるサカタ製作所、盛岡の50名の醸造ビールのベアレンでも勤務間インターバルを導入していますが、従業員の家庭で生まれた子どもの数が4〜4.5倍に増えています。住友生命では、勤務間インターバルを導入し、所属長の評価に働き方改革を入れており、今後、全建協連各社でも評価のあり方が変わっていくことが予測されます。オンワードでは勤務間インターバルを入れてDXが劇的に進み、幸福度が高まったという方が84%、風通しが良くなったと100%の方が答えています。弊社の調査では「離職率低下には給与アップよりも勤務間インターバルが効果的」という結果が出ています。睡眠を確保するのに財源は要りません。中小企業ほど取り組むとよい施策であるとお伝えしたいと思います。

◎なぜ男性育休が必要なのか

男性の育児休業について、弊社はこれまで175社の経営トップに100%宣言をしていただき、これを政府に何度もお届けするなど、男性育休義務化の法改正に深くたずさわってきました。このたび青柳会長から男性育休応援宣言をしていただきましたが、「なぜ男性が休む必要があるのか」「休んでも役に立たない」「里帰り出産だから不要」「有休で十分」という疑問をよく聞きます。ところが、産後の妻の死因の第1位は自殺や産後うつによるものであり、産後に夫が育休を取ることで、妻が7時間の睡眠をしっかり取る環境をつくることができます。第一子が生まれたときの夫の家事育児参画時間と、第二子の誕生率は相関しており、少子化解決の鍵を男性育休が担っているともいえます。令和に入職する男性の8割が男性育休の取得希望であり、地方創生や人材獲得競争の鍵も握る施策になっています。

◎女性活躍における日本の課題

女性活躍については、世界経済フォーラムが発表するジェンダーギャップ指数で、日本は146カ国中125位であるということは、よく知られています。実は注目すべきは、日本の女性は教育と健康のランキングが毎年トップクラスだということです。つまり、わが国は労働力が足りない嘆きながら、世界中で最も教育されて健康な日本の女性を全く活用できていないという、極めてもったいない状態にあることがわかります。

日本社会では長らく「女性が社会進出をすると少子化が進む。女性が働かないほうがいい」という誤解がありました。けれども、近年明確になってきたことは、すでに世界では女性が働いている率が高い国のほうが、出生率が高い傾向にあるということです。女性の再就職を促していく上で大事なのは、育児と仕事が男性にも女性にも両立できるような職場に変化していくことです。

◎3つの応援宣言に期待すること

これから労働市場に出る若者は、人生100年時代に生涯健康で意欲的に働き続けられる環境を見極めたいと思っています。そうした環境を提供している組織が見える化され、いい人材がいい組織に集まる構造をつくるのが、この応援宣言です。真の生産性向上策である勤務間インターバル、真の少子化対策である男性育休、女性の再就職応援に同時に取り組むという素晴らしさに共感し、弊社でも応援していくこととなりました。

全建協連ではこれまでも建設業の働き方改革に力を入れてこられましたが、今回勤務間インターバルの取り組みによって、さらに健康で生産性の高い組織を実現し、安全を守る建設業の使命を果たされるものと思います。男性育休、女性の再就職応援と、魅力的な職場環境づくりにより、全国各地で仕事の質を高めていくことを期待しております。

全建協連に加入の企業さまには、どのような働き方、どのようなマネジメントで、勤務間インターバルを確保し、働く人に寄り添ったあり方にしていくのか、ご一緒に考えてまいります。人口が減っていく日本だからこそ、ここで働き続けたいという魅力的な環境になることが、各社にとっての勝てる戦略であり、業界にとって最も持続可能な方法です。全建協連の取り組みはその点で注目すべき取り組みではないでしょうか。

■質疑応答

Q:建設業と運輸業が、時間外労働の適用除外になったときから、運輸業のほうは勤務間インターバルを導入するという話を進めていた中、建設業はその選択はしなかったと認識しています。建設業には難しい制度であるというイメージが強かったと思いますが、ここであらためて勤務間インターバルを打ち出すことについて、どのようなお考えがあるのでしょうか。

青柳:勤務間インターバルは義務的に導入ものではないですし、それぞれの企業の業態によって違いますが、導入することで生産性も上がる効果が期待できます。できれば少しでも多くの企業に広げていきたいと考えています。建設業は上限規制という法規制だけを考えて対応している状況ですが、これからは法規制の先に見える建設業の形をしっかり示してく必要があります。その手がかりとして勤務間インターバル、男性育休の取得、女性の再就職応援の3つを軸として動いてくれれば、業界は一気に変わってくるし、若い人たちの目が向くようになると思います。

Q:4月から上限規制始まる中で、かなり課題の見えた結果であると思っていますが、全体の感想をお願いします。また、建設業の業界の中から、こういった提言をしていくということにより、これからどのように業界を変えていきたいと思ってらっしゃるのでしょうか。

青柳:勤務間インターバルは、よく考えてみれば、どこの企業もできないことはないものですが、建設業は基本的に屋外作業で、現地生産というところに難しさがあります。特に中小建設業は公共事業がメインになってくるので、公共事業の発注者がそういった課題を整理できればいいと考えています。また、勤務間インターバルには、ウィークリースタンスや工期の平準化、デイリーの働き方といったすべてのものが包括されているので、ぜひしっかりやっていただきたいと思っています。ワーク・ライフバランス社の皆さんとも相談しながら、具体的な展開については今後詰めていく予定です。

Q:休日の確保についても、まだできていないところが多くあります。これから規制が始まる中で、この結果をどう受け止めていますか。

青柳:例えば群馬で、県の格付けの主観点を付けるということで行政が引っ張ってくれるのは非常に楽ですが、「完全週休2日制が非常に厳しい、将来できそうもない」という企業は、民間工事をしている企業です。民間企業にどう働きかけるかというのは、非常に大事なポイントです。厳しい工期でも受けていくような状況を変えるためには、どこかで受注しないくらいの覚悟が必要だと思っています。

Q:3つの応援宣言ごとに具体策が提示されています。それを実行していく上で発注者側に対応してほしいことがあれば解説をお願いします。

青柳:国土交通省でも技術者の専任制に関して現在、議論中だという話も聞いています。このアンケート結果を踏まえ、国土交通省から各現場、各事務所、各県にわかりやすい制度を構築することをお願いしたいと思います。期間限定テレワーク勤務についても、技術を活用しつつ必ず連絡が取れる、画像で確認できる状況を、行政側と調整して実現していただくことが大事だと思っています。

Q:問1で、3〜4割の企業が、週休2日制を確保できない。完全週休2日制を採用していくのはまだ難しい状況というところにインパクトがありました。あらためて、なぜこういう状況になっていると見ておられるのでしょうか。

青柳:民間工事の他に、現場で施工トラブルが起きたり、年度末の工事になったりと、計画立った仕事ができないことが週休2日制を難しくしていると思います。もちろん、人手不足の要因も大きいです。

Q:4月に時間外労働の規制が迫っています。この中で、3〜4割の企業の方が完全週休2日制はできないということは、法規制に対応できないに近しい状況にあるとも考えられます。こういった企業は、法規制に対してどのような対応を考えているのでしょうか。

青柳:法規制はそれほど高いハードルではないと思っています。今回の上限規制に関しては、民間工事以外は最終的にはできると思っているので、あまり気にしていません。ほとんどの企業が法規制の範囲の中で、4月1日からスタートできるのかなと思っています。

浜田:冒頭に「運輸業と比較して」というご質問がありました。運輸業と比較すると、そもそも労基法の一般則を適応させるというところが、建設業と運輸業とで違うところです。労働時間の上限を何時間に設定するかというところで、建設業については他産業と同じレベルで適応させると決め、チャレンジングな設定をしてきたという違いがあります。

今回の全建協連の宣言において、法規制の先を見据えている部分は、勤務間インターバルも取れる仕組みを応援しているというところです。ここには、働き手に長く健康で働いてほしいというメッセージが込められています。人を大切にするということを業界団体として宣言をいただいている点を補足しておきたいと思います。

Q:他産業に比べて、今の調査の現状は結構厳しいものであると思います。休日を確保できていない会社が3割というところは、「建設業界は働き方改革が進んでいない」と見られてしまうおそれがあります。それについて、どのような危機感をお持ちでしょうか。

青柳:厳しい業界であり、早急に改善する必要はあります。ただ、発注の仕方などを変えて行くことによって、最終的にソフトランディングできると考えています。