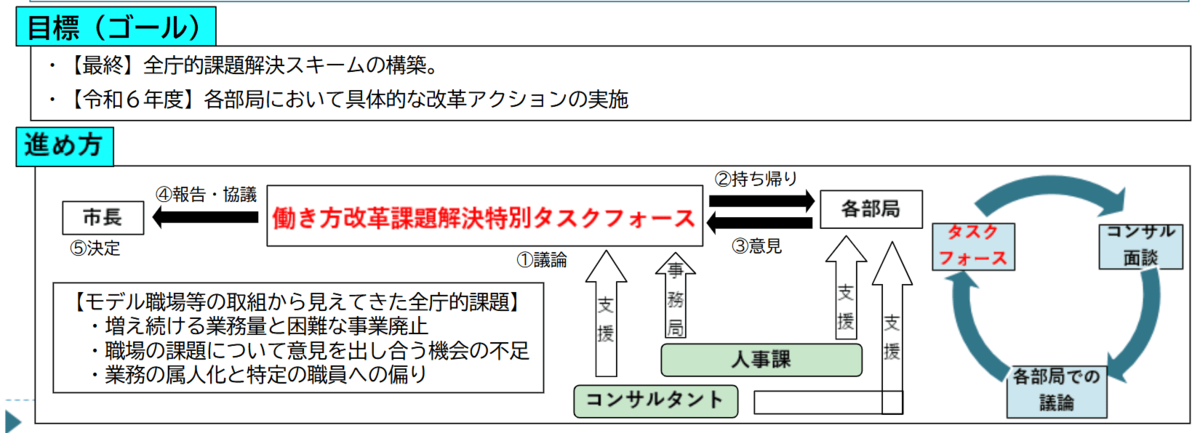

当社は2021年度から会津若松市の働き方改革の支援を行い、市民の依頼・相談に応えつつ、対応時間を最大約50%削減する事例などの成果創出に貢献してきました。同市では、困難な業務廃止や業務の属人化といった全庁的な課題解決に向け、副市長と全部局長などを構成メンバーとするタスクフォースの立ち上げを決定。2024年5月〜2025年3月まで全7回にわたって取り組みを行い、2025年3月27日に成果報告会を実施しました。今回、会津若松市でタスクフォースの座長を務めた副市長の目黒要一さん、報告会でお取組みの発表を行った議会事務局長の尾崎重治さん、財務部長の押部隆弘さんにお話を伺いました。

インタビュアー:株式会社ワーク・ライフバランス 風間正彦・三山蘭子・二瓶美紀子

▲タスクフォースでの議論の様子

▲タスクフォースでの議論の様子

◎試行錯誤というチャレンジ

WLB:まずは今回のタスクフォース立ち上げの経緯についてお聞かせください。

目黒副市長(以下、目黒):私が総務部長をしていたとき、まずはモデル職場を選定し、好事例の創出に取り組むという形で2021年に働き方改革をスタートさせました。主要部局でモデル職場での取り組みを3年間進めてみて、4年目以降も同じやり方で横展開をしていくのではなく、さらに視点をあげて、いったん全庁的な視点から検討する機会を作りたいと考え、タスクフォースを立ち上げました。手探り状態からのスタートであり、試行錯誤の連続でしたが、形になった部分もあり、初年度としては合格点かなと評価しています。

WLB:市役所という組織では、試行錯誤をすること自体がチャレンジだったかと思います。

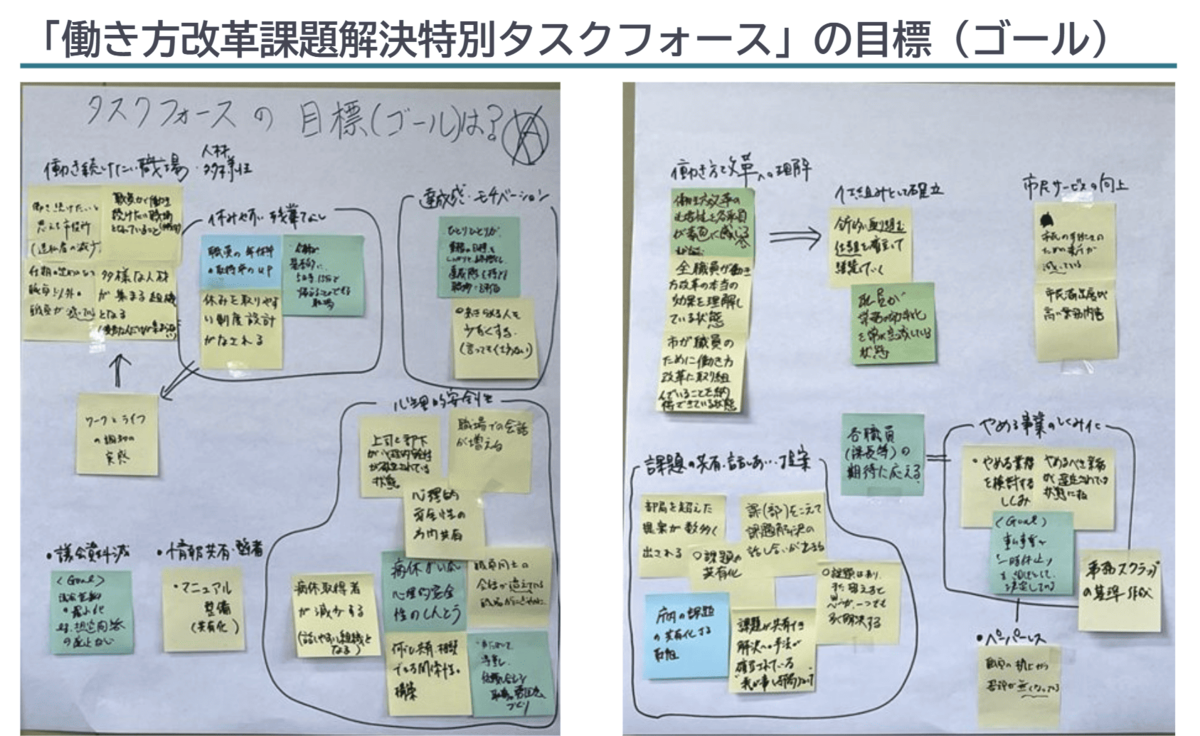

▲タスクフォース第1回で参加者からの意見をまとめた目標(ゴール)

(再掲)

・働き方改革への理解を深め、全庁的に取組む仕組みを確立

・ 市民サービスの向上

・ 課題が共有され、部局を超えて課題を解決

・ 事業をやめるための仕組みの確立

・ 残業が少なく、休みやすい職場

・ 多様な人材が活躍でき、働き続けたいと思える職場

・ 達成感を感じられ、モチベーションを維持できる職場

・ 心理的安全性の高い職場

・ 議会資料の削減やマニュアルの整備を進める

WLB:立ち上げにあたり、ご期待やご心配もおありだったと思いますが、どのようなことでしたか?

目黒:各部局にモデル職場を選定し、そのモデル職場の取組を部局内の他の所属に横展開させるという戦略で3年間行ってきました。3年間実際にやってみて、モデル職場で上手くいった取組を単純に横展開できそうな部分と、その部局に応じて上手くアレンジしないとなかなか広がらないとも感じていました。また、人事異動もあり、モデル職場で取り組んだ人が新たな職場に移ったり、モデルであった職場に新たに異動してきた人が増えたりとそれぞれの職場の環境も変化していました。そこでより多くの職員に「働き方改革」に取り組んでもらおうとの思いをもって、部局長による話し合いの場と、その議論を各職場にフィードバックさせると仕組みとしてタスクフォースを立ち上げることにしました。

特に横展開の議論では、各部で既に取り組んでいる項目を洗い出し、一覧化したうえで、他の部局でも「既にやっている」「着手中」「今後取り組みたい」に分けて見える化し、良い事例をどんどん真似できたことは良かったと思います。

▲各部局の先進的な取組の横展開取組シート

▲各部局の先進的な取組の横展開取組シート

WLB:尾崎さんと押部さんは当事者としてタスクフォースに関わってくださいましたが、当初どのような感想や期待をお持ちでしたでしょうか。

押部部長(以下、押部):役所内にはさまざまな課題がありますが、「課題がある」というだけでは誰も解決してくれず、結局は自分たちが変えない限りは何も変わりません。そうした中、副市長を先頭に部局長で構成するタスクフォースができたことには期待感がありました。ただ、実際に「何をどうやるのか」「実効性があるのか」と考えていたのも事実です。

尾崎事務局長(以下、尾崎):私の経験として13年前に一度、議会事務局に配属されているのですが、上司に改善を提案しても「これは決まっていることだから」と却下されてしまうことに、ずっと違和感がありました。そのような経験を過去にしていることから、今回議会事務局としてタスクフォースに参画できると聞き、「これはせっかくのチャンスだから活かさない手はない」と思いました。

◎タスクフォースで感じた改革への手ごたえ

WLB:全7回にわたりタスクフォースでさまざまなテーマを取り上げ、議論してきましたが、良かったことや手応えについて、どのようにお感じでしょうか。

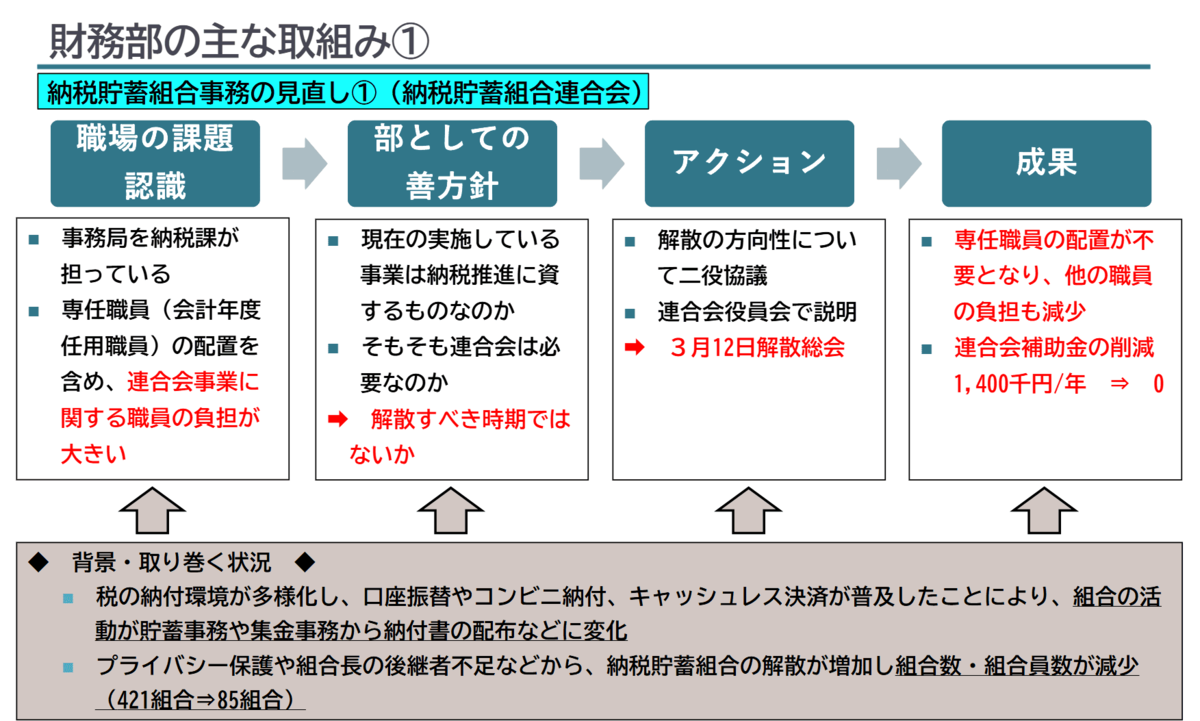

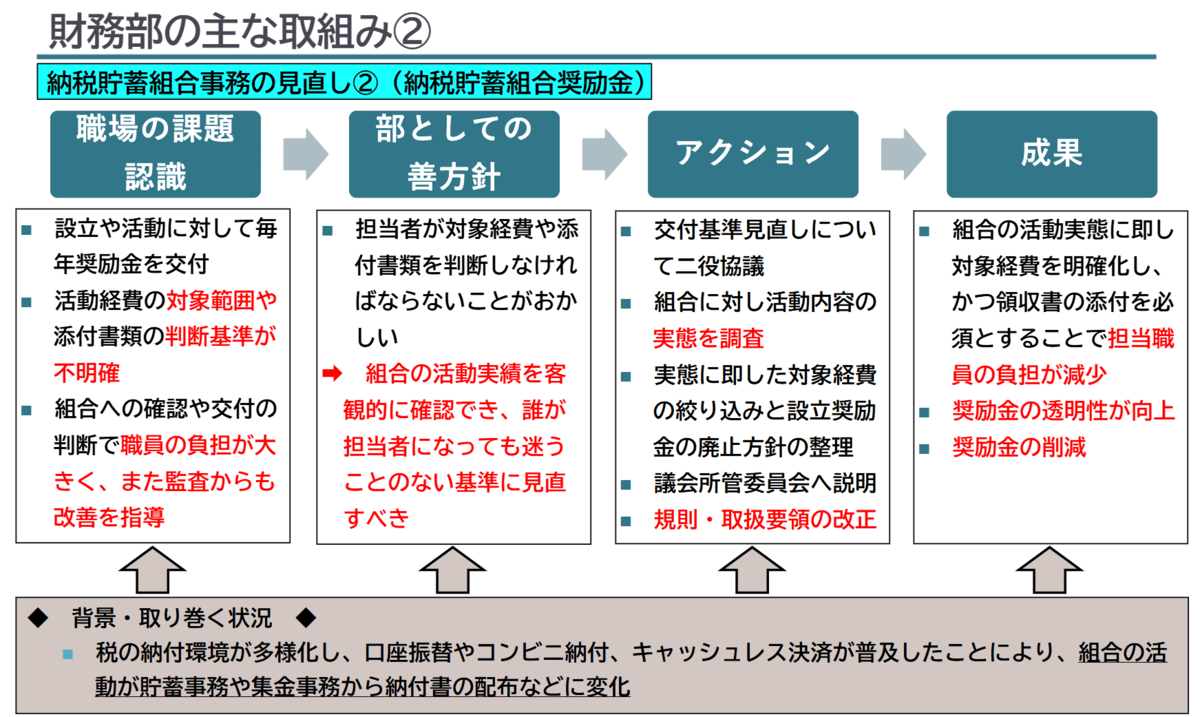

目黒:私たちは、いろいろなことについて「こういうものだから変えられない」と刷り込まれ、疑う余地がないと思い込んできた各部局の職員へ、「やめたい、変えたい仕事はありますか?」を聞いたら、多岐にわたる率直な意見が多くでてきました。 例えば、財務部が所管していた納税貯蓄組合連合会の事業に携わる職員の負担が大きいという意見が出てきて、最終的に解散という決定をしましたが、これも元々は「廃止すると言えば反対の声がでる」と思い込んでいたわけです。その意味では、今回の取り組みを通じて「今あるものが絶対ではない」「変化はあり得る」ということを職員の皆さんに分かってもらえたと思います。前例踏襲ではなく、今までの常識を疑うきっかけになったのではないでしょうか。

押部:各部局長が担当者や課長を交えて相談する時間を持てたというのはとても良かったと思います。納税貯蓄組合連合会の解散は以前から課題としてはありましたが、実際に解散するとなると、反対意見などの調整実務が大変そうで、なかなか手がつけられていませんでした。今回のタスクフォースで「やめたい仕事」の議論をキッカケに取り組んでみると、大きな反対もなく解散することができたのは大きな成功体験でした。このように現場職員が課題を感じていても、「どう改善するか」というところは管理職主導になっている現状が少なからずあるので、現場主導での改革も後押しできたらと思っています。

WLB:今回、「こういうプロセスを踏めば、やめたいことをやめられる」という経験をしたことで、次からは現場職員の皆さんも当事者意識をもって、メンバーと一緒に改善方法を考えられるようになっていただきたいですね。現場主導とは具体的にはどんな状態をさしていますか。今後、自分自身で考え改革できる人材を育てていくためにどうすればよいとお考えでしょうか。

押部:今年度は、タスクフォースの議論をより現場レベルに沿った内容にするために、部内の職員からの意見や課題を拾えるよう、さまざまな職員と密に話す機会を持つことができました。次年度以降も、何か課題があったときに部長と職員がどうしていくかを話し合う時間を持てればと思います。その中で、方向性の整理など解決策を考えてもらうことを、粘り強く続けていきたいと思います。

WLB:押部さんが粘り強く対話の機会をつくってこられたことは、タスクフォースの他のメンバーにも良い影響を与えてくださっていました。

▲成果報告会資料から引用(会津若松市作成)

▲成果報告会資料から引用(会津若松市作成)

◎議会事務局の働き方改革

WLB:議会事務局は、議会と市役所の橋渡しの役割を担う職場だと伺っていますが、どのように進められたのですか?

尾崎:タスクフォースをきっかけに職員の話を聞くと「実はこう思っていました」という意見がたくさん出てきました。それを市議会議長にも率直に伝えて、議員の協力も仰ぎながら検討を進めることができました。具体的には、各部局の質問聴取や想定質問の様式、議会資料の作成プロセスを共有し改善するだけでなく、一般質問や総括質疑の細部聴取において録音が可能となり、文字起こし議事録作成ツールも導入することになりました。議員からも「文字起こし議事録作成ツールを市民との意見交換会で使いたい」という声があり、驚きとともにベストなタイミングで提案できたと感じています。

WLB:議会対応の効率化は一気に改善が進み、私たちも大変驚きました。議会と市役所の双方の調整は難しかったのではないかと思います。特に、難しかったのは、どういったことでしょうか。

尾崎:そうですね。各議員の本心を探りながら協力を得ていったところです。当初、質問聴取を録音できるようにするのはかなり抵抗が大きいのではないかと予想していたのですが、意外にも反対意見が出ませんでした。

WLB:反対意見が出なかったんですね。議員の皆様の反応はいかがでしょうか?

尾崎:これまでの市役所が粘り強く取り組んできた働き方改革の取組に対して、議員の皆さんも理解を示してくださったのだと思っています。

私は議員の皆さんに「やってみた結果、慣れて定着すればそれが良いですよね」という話をしており、やってみた結果、元に戻ることがあってもそれはそれで良いと考えています。ただ、実際にやってみたことで議員や議会事務局だけではなく、市役所職員の皆さんにもプラスになることが相当生まれています。

例えば、会議の途中で休憩を取り、水分補給ができるというのは、市役所の議会運営として今までは考えられなかったことですが、こうした変化を体感していただくことでお互いの垣根も下がり、安全安心につながるのではないかと考えています。

WLB:議会、議会事務局、市役所それぞれの立場を考慮して、最善のやり方を考えてくださったのですね。尾崎さんが日頃から議会と良い関係を築いてくださっていることも大きいのではないでしょうか。

尾崎:議長との信頼関係の中で、「ここまで変えるのはいかがでしょうか」という落としどころを確認していきました。私だけでなく、職場全体がそういうスタンスで取り組んでいたのが良かったと思います。また、議長の理解を得た上で、各派代表者会議や議会運営委員会で検討していくというスタイルを確立できたのも大きかったと思います。

今後は「ここまでできたのなら、この分野も変えてみよう」という欲が出てくるのではないかと期待しています。逆に議員の皆さんから「職員がここまでやっているのだから、私たちも何かしよう」と提案が出てきたのも明るい材料だと思います。

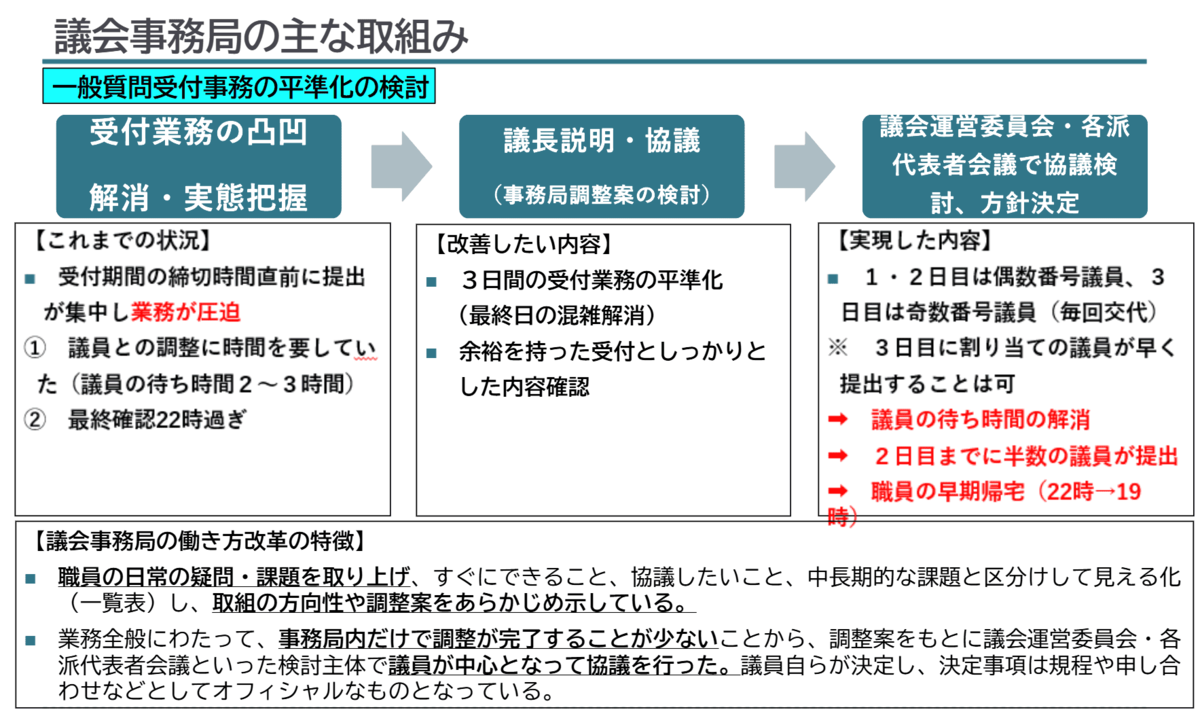

▲成果報告会資料から引用(会津若松市作成)

▲成果報告会資料から引用(会津若松市作成)

◎「風通しの良い職場づくり」のカギ「対話」

目黒:我々は事業を始めることに関しては何十年とやってきたわけですが、それを畳んでいくというのはほとんど初めての経験でした。ただ、やってみてわかったのは、やめるために何か特別なことがあるわけではなく、新しく作るための取り組みと大きく変わらないということです。

何かを作り上げていくときは、まず担当者がある程度考え、周りの人たちと話し合いながら、他の取り組みと比べて足りない要素を補強したりしながら進めていきます。これは、やめるときもプロセスは同じです。

そこで特に感じるのは、1人だけで考えても限界があるということです。いろいろな階層の、いろいろな考え方を持っている人同士が本音で話し合うからこそ、解決の道筋が見えてきます。話し合いをしながら1つの成功体験を生み出し、次のその成功体験をもとに新たな課題に取り組む。これを繰り返していくしかありませんし、その過程では新たなツールを上手に作っていくことも重要です。

そして、1年間やってみて一番大事だと痛感したのは、なんでも言えるような風通しのよい組織を作るということです。やはり、お互いに立場が違ってもリスペクトし合いながら率直に話し合える組織にしないことには、根底から働き方を変えることはできないと思います。

▲成果報告会の様子

▲成果報告会の様子

WLB:タスクフォースでは、毎回の議論を部に持ち帰って、職員の声を聞いてくるということに取り組んでいただきました。職員の皆さんの本音を引き出すため、工夫されたことはありますか。

尾崎:職場内で私のデスクは個室にあり、冬は寒くて夏は非常に暑いのですが、戸は開けたままにしています。そうすると、人が通ったときにも気づきますし、コミュニケーションも取りやすくなります。

あるいは、自分の部屋を出て、議会事務局の執務室でお茶を注ぎ、立ち止まって雑談する機会を作ることもあります。そんな感じでコミュニケーションの機会を作っておくことで、職員のほうから「局長、これってどう思いますか?」などと気軽に声をかけてくれるようにもなりました。そんなふうに話しかけやすい雰囲気づくりは意識してきたつもりです。

押部:私は、タスクフォーススタート時点で、職員に匿名で率直な意見を書いてもらったほか、納税貯蓄組合連合会の議論に関しては担当者と直接話をする機会を作りました。終了後の振り返りとしては、私の名前で「今年タスクフォースをやってきましたが、良かったと思うこと、不十分だと思うことなど、なんでもいいので意見を寄せてください」という手紙を作り、各課長を通じて伝えてもらい、共有フォルダに匿名でフィードバックを寄せてもらいました。実は、結構厳しい意見も上がってきました。ですが、こうした取り組みを通じて、現場から忖度なく、率直な意見が出てきたことに対して前向きにとらえていきたいと考えています。

WLB:匿名で意見を募ると、「これは具体的にどういうことなのか」と聞くことができません。1つの意見をもとに対話ができれば、その後の行動にもつながっていくのに、少しもったいないと感じました。

フォードバックは「足りないところ、できてないこと」を書くものという役所独特の文化がありますね。私たちは、財務部の複数の方から「議会対応など、1年前と比べてとても良くなった。早く帰れるようになった」という声を聞いています。今後は、そういったポジティブな声も、お互いに伝えあえるような風土に変えていくことも大事なポイントだと思いました。

WLB:組織文化を一度に変えるのは本当に難しく、変化を感じづらいものです。この1年で職員の声が部局長の皆さんへ届くようになってきたこと自体が、実は最大の変化だったと思います。では、最後に目黒さんから来期に向けての展望をお聞かせいただければと思います。

目黒:部局長だけで改革するわけでもないですし、現場の人だけで改革するわけでもありません。中間管理職に相当する人たちも含め、さまざまなグループで議論し、それが幾つも重なって全体に広がっていく状態が理想です。そのためには、部局長、副部長、課長、グループリーダー、担当のそれぞれが当事者意識をもって、「自分たちに何が求められ、何をしていくべきか」を考えられるようにしていく必要があります。

そういったところも意識しながら、来年度もタスクフォースの議論を進めていきたいと思います。

WLB:本日はありがとうございました。

▲上段左から、弊社三山蘭子、二瓶美紀子、会津若松市人事課江川氏、熊谷氏、山田氏、弊社風間。下段左から、押部財務部長、目黒副市長、尾崎議会事務局長