丸秀醤油㈱は明治34年の創業以来、伝統的な天然醸造による醤油作りを続けてきた佐賀県佐賀市の企業です。同社はボトムアップ型組織への転換を目指し、佐賀県が行った「令和5年度 次世代働き方改革モデル実践事業」に参加。弊社のコンサルティングの下、カエル会議にチャレンジされました。これまでの変化や取り組み2年目に突入した現在の状況などについて、代表取締役社長の秀島健介様、リーダーとして牽引された白濵淳様にお話を伺いました。

インタビュアー:株式会社ワーク・ライフバランス 桜田陽子・松久晃士

■創業124年、伝統の製法を守り続ける

WLB桜田:まずは御社のご紹介をお願いいたします。

秀島社長(以下、秀島):当社は1901年(明治34年)に創業して今年124年目、私で六代目となります。従業員は11名で、天然醸造によって製品を作っているのが大きな特徴です。一般的な醤油は乳酸菌や酵母菌などを加えて発酵させる方法で作られていますが、すべて蔵付きの菌だけで発酵・熟成させるという伝統的な製法を今も守り続けています。

▲代表取締役社長の秀島健介様

▲代表取締役社長の秀島健介様

WLB桜田:全国的にも珍しい製法だとお聞きしました。

秀島:そうですね。非常に手間もかかりますし、体力的・技術的な面で続けていくのが難しく、年々減る一方です。佐賀県内でこの製法を残しているのは当社だけです。

WLB桜田:商品をつくる上で、どんなことを意識されていますか。

秀島:できるだけ地元の原材料を使うことを心掛けています。あとは一番大事にしているのが麹作りです。発酵において主役となるのは微生物たちなので、微生物が元気に活動できるように環境を整えてサポートするのが人間の役割だと考えています。

WLB桜田:私たちも実際に蔵を見学させていただきましたが、大きな樽がいくつも並んでいて壮観でした。少数精鋭で伝統を守られているんですね。

■働き方改革モデル企業に応募したきっかけ

WLB桜田:それでは、今回、佐賀県の次世代働き方改革モデル実践事業に応募しようと思った背景について教えていただけますか。

秀島:もともと当社では業務効率化や機械化を通じて残業を減らしたり有給の取得率を増やしたりする取り組みを行っていたので、それらに関してはそこまで課題だとは捉えていませんでした。その中で応募のきっかけとなったのは、カエル会議の手法に大きな魅力を感じたことです。

※カエル会議とは

株式会社ワーク・ライフバランスが考案した、働き方改革に不可欠な会議のこと。チームでめざす目標(ありたい姿)を設定し、その目標達成にむけた課題を抽出して、改善案を策定する会議です。

当社ではトップである私が全員に対して指示を出し、指示に基づいて社員が動くという形で業務を回していました。そういったトップダウンの企業体質から脱却し、1人ひとりが自分で課題を見つけ、改善に向けて行動するようなボトムアップ型の組織にしたいと考えていたんです。そんな中、御社のセミナーを拝聴する機会を得たことと、前年度のモデル企業を見学し、社員の皆さんが活発に意見を出していく様子を見たのが決め手となり、応募したという経緯です。

WLB桜田:実際に取り組みをスタートしていかがでしたか。

秀島:当初思い描いたようにスムーズに進んだわけではなく、「カエル会議をやりたくない、時間の無駄だ」という社員からの反発もたくさんありました。そこで1人1人に対して「やりましょう」ということを地道に説得して回りました。

白濵さん(以下、白濵):私も個別に仕事の手を止めてもらうなどして、時間をかけて1人1人説得していきました。

▲リーダー 白濵淳様

▲リーダー 白濵淳様

WLB桜田:カエル会議を通じて具体的に取り組んだ内容について教えてください。

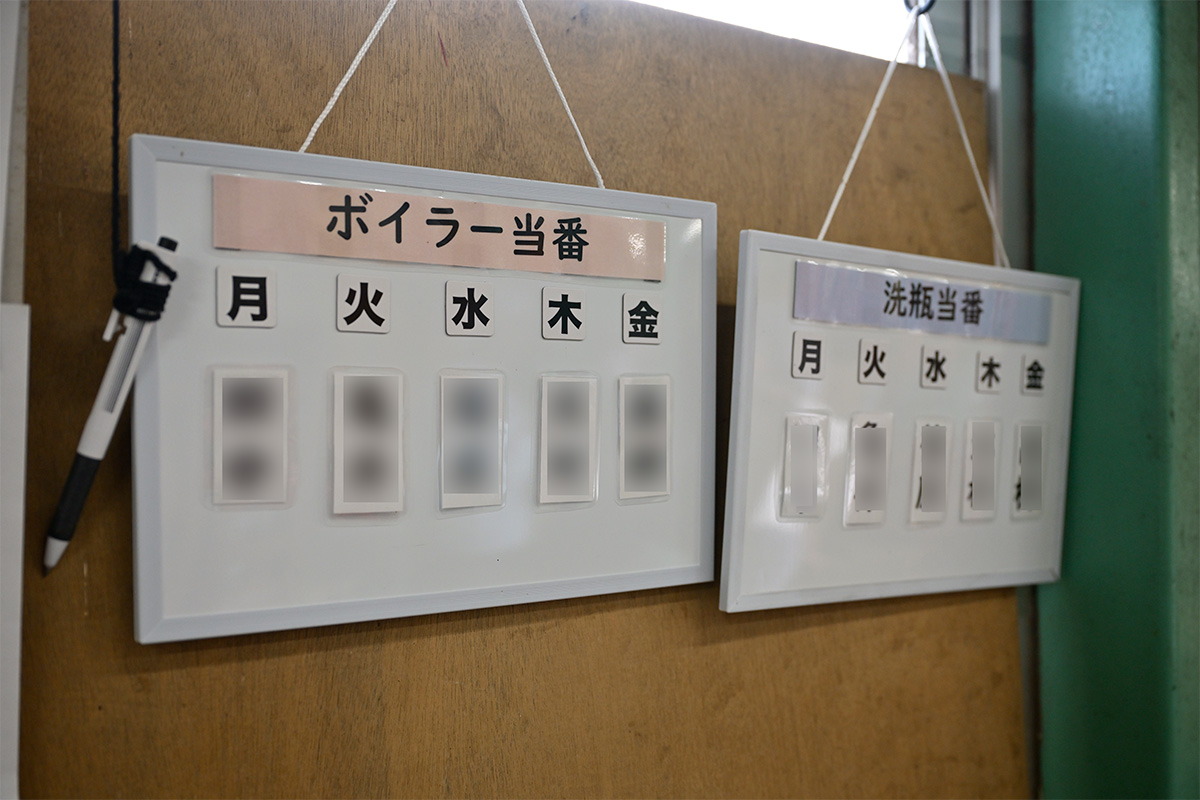

秀島:1つはマニュアルの作成です。例えば醤油の瓶を洗う「洗瓶」という作業がありますが、その作業が属人化していたので、動画を撮影してマニュアル化し、入社してすぐの人にも作業を覚えられるようにしました。

また、ボイラーをつけたり消したりする作業の担当者を明確化し、ローテーション表を作って掲示しました。それまでは、なんとなく「気づいた人がやる」ということになっていたので、結局毎日同じ人がやったり、無駄についたままになったりしていたので、きちんとルール化したということです。結果として年間15万円くらいのコスト削減につながりました。2024年度からは昼休みもボイラーを切るようにしています。

白濵:倉庫の整理整頓も行いました。以前は商品のラベルが散在していて、探す時間が結構かかっていたので、まず「お醤油はお醤油、味噌は味噌」で大きく分け、さらに「濃口・淡口」といった具合に分類ごとにラベルの保管場所をルール化して整理しました。

■社内に生まれた変化

WLB桜田:ここまでを振り返って、大きく変化したと思えるのはどんなことでしょうか。

秀島:1人1人の主体性は出てきていると思います。あとは対外的に隔週土曜日の業務をお休みにしたことで、カエル会議で働き方について議論する時間にあてたり、みんなで一緒に掃除したりする時間を作りやすくなりました。

白濵:誰かに何かをしてもらったときなど、「ありがとう付箋」を使って感謝の気持ちを文字に起こし、お互いに伝え合ったことで、従業員同士の会話がちょっと増えたかなという印象はあります。普段から「お疲れ様」という挨拶の言葉が自然に出てくるなど、コミュニケーションが少し円滑になってきたと思います。

私自身、今までは皆と同じ一社員という感覚でしたが、今回リーダーを任されていろいろ取り組んでいくうちに、少し責任感が芽生えてきた実感があります。例えば、体調不良で元気なさそうな人を見かけたら、すぐに行って声を掛けるなど、今まで以上に意識するようになりました。みんなのことを気に掛ける意識が強くなったのではないでしょうか。

WLB桜田:白濵さんからご覧になって、秀島社長の変化したところはありますか。

白濵:社長からも「あの人ちょっと調子悪そうだから声をかけてあげて」「一緒に作業してあげて」とよく言われるようになりました。

秀島:「社長」というポジションが強すぎるというか、同じことを伝えるにしても社長から言われると良くも悪くも影響力が大きくなってしまうことがあります。その点、白濵は社員みんなを引っ張ってくれる存在なので、内容によっては白濵を通したほうがスムーズに伝わるという感覚があります。

現在は、メディア対応など白濵に任せられる部分が多くなり、しばらく留守にしても安心して自分がやるべきことに専念できるようになっています。

■ターニングポイントとなった出来事

WLB桜田:活動を初めてから、特にターニングポイントになったことはありますか。

秀島:当社は毎年「蔵開き」というものを行っていて、地域の皆さんが醤油・味噌作りを体験できるなどのコーナーがあり、去年は1500人が参加された一大イベントとなっています。以前は、ほとんど全て私が決めたことを通達するというスタイルで打ち合わせから運営までを行っていたのですが、カエル会議を使って社員の意見を聞き、皆で計画を立てて準備するというスタイルへと転換しました。準備段階から当日までとても大変でしたが、それを乗り越えたことで達成感や結束力が生まれたと感じました。

白濵:イベント後にカエル会議で振り返りができたのも大きかったですね。今までは「大変だった」という愚痴を言うだけで終わっていましたが、反省点を付箋に起こすことによって、「こういう問題があるから、次はどうにかしないといけないね」と共有できたのが非常によかったなと思います。

WLB桜田:働き方改革による定量的な変化についてはいかがでしょうか。

秀島:従業員の定着率もかなり上がっていますし、有給の取得率は20%も上がっています。

WLB桜田:第三者である私たちがサポートさせていただいたことで、良かったことがあれば教えてください。

秀島:カエル会議という手法を知ることができましたし、コミュニケーションの取り方も勉強になりました。あとは第三者のコンサルタントが入ることで「コンサルの方から出されている宿題にチャレンジしましょう」と言えるようになった部分も大きかったですね。最初は外部の力を借りることで、「やらなければならない」という納得感が得られやすくなり、抵抗感なくスムーズに継続できたのではないかと思います。

■これからやってみたいこと

WLB桜田:それでは、今後やっていきたいことをお聞かせください。

白濵:今まで御社から教えていただいたこと、培ってきた働き方改革をベースに、このまま継続してカエル会議をやっていきたいと思います。最近新しいスタッフが入ってきたので、早速カエル会議に参加してもらう予定です。

▲昔、使用していた木桶の底を活用したテーブルでカエル会議を実施

▲昔、使用していた木桶の底を活用したテーブルでカエル会議を実施

秀島:カエル会議は継続していきたいですね。現在、私たちは脱炭素に取り組んでいるのですが、例えば重油の使用量を減らすという目標が「ボイラーをこまめに消す」という取り組みにつながり、そこでコストカットできた分を従業員に還元できるようになるなど、働き方改革と結びつく部分がたくさんあるので、相乗効果を生み出していきたいですね。あとは当社の商品を国内だけでなく世界に広げていければと考えています。

WLB桜田:これから働き方を変えたい、挑戦したいと思われる地方の企業や中小企業の方に向けてメッセージをお願いします。

白濵:どの企業もスタート時には反発の声が上がるなど、難しさがあると思います。ただ、スタートはきつくても「みんなで頑張って変えていこう」という想いを1人1人に向けて丁寧に話していけばなんとかなるとお伝えしたいです。

秀島:私たちのように小さな会社は、本当に1人1人の能力に占めるところが大きいので、これからさらに人手不足が加速する中で事業を継続していくためには、トップダウンではなくボトムアップで能力を発揮できる組織にすることが不可欠です。そのためには個人が意見を言いやすい場を作り、それぞれが課題に感じていることの解決策を考え、実行していけるかどうかが大きなカギとなります。その意味で、カエル会議は絶対にプラスしかないと思います。

秀島:大変だとは思いますが、働き方改革は会社がさらに成長していくきっかけになると思います。

WLB桜田:本日は貴重なお時間をありがとうございました。